– إيه ده أنت اتعلمت عربي فين؟ إنت بتتكلم كده ازاي؟

– شوف، السؤال ده ما يتسئلش غير للي فاضل في كلامه تكة وهيبقى ابن بلد، تكة لكنة، تكة بتفضحه، تكة بتأكد إنه مش قادر يطجن في الكلام زي اللي اتربى في الحارة، ومع ذلك مش ناقص غير تكة ويبقى من هنا. قصتي هي قصة التكة دي. تكة سببها يعود إلى أنها تركتني. ولدتني ونسيتني. وقد نكون كثيرين، على فكرة. لست أولهم ولا آخرهم. سلالة من المجاذيب. من أهل طماي.

من يعرفني يعلم أني أعيش ساعات من كل نهار في عالم موازٍ أسميه طماي، على اسم طماي الزهايرة، مركز السنبلاوين، التي وُلدت فيها ماما. هذا العالم مليء بسكان قد ترونهم وهميين وأعلم أنهم حقيقيون، أولاهم مامتي ثومة، التي أنجبتني سرًا ثم، بمناسبة حفلة الأوليمبيا، أودعتني عائلة فرنسية كريمة أخذت على عاتقها مهمة تربيتي وتكبدت مصاريف «العلام»، ولكن بقيت دموم وتكوك الرق الشرقي هي التي تنبض في عروقي.

شعب طماي متنوع في أصوله وميوله : فيه أقربائي الكثيرون، جدو سلامة وجدو يوسف وأونكل أبو العلا، ثم أصدقاء ماما ومنافسوها الذين عاصرتهم، من طنط نهاد [حداد] إلى مدام فتوكي مرورًا بطنط چانيت [فغالي] وعمو عبوهاب وكابتن بليغ، وصولاً إلى معارفها الذين لا يحصون والذين حرصت على أن تذكرهم بالخير في أغانيها، أمثال فكري وأشجان، فطالما سهرت بينهما وأتخيلهما يحتسيان فنجانًا من الشاي في صالونها الأنيق عند زياراتهما المتكررة للزمالك، والآنسة رنا، التي حدّثتها مرارًا، وسمير الأمل وصديقه الحميم حبيب الأجل، اللذين طالما جددت لهما أمارات الوفاء.

ويسألونني:

– طب لما أنت كلثوم، مين أبوك يا كلثوم؟ مين أبو كلثوم؟

فأمسك بالهاتف الجوال وأضرب رقمها في شارع الكردي حيث الفيللا الأنيقة التي قررت أن تنتقل إليها في فبراير ١٩٧٥ والتي تستقبل فيها كل عام المزيد من الزوار (آخرهم طنط فاطمة شاكر فقد استقبلتها ماما بمحشيها الشهير) وأنتظر ردها، فهل عند رسم دارس من معوّل؟

ومع ذلك استطعت أن أنتزع منها بعض المعلومات وجمعت ذكرياتي في خمسة تابلوهات تفسر تكتي.

الأولة طماي وفاتوني

كانت حنين ودعاء ما زالتا نائمتين حين أيقظتني طنط أشجان وأمرتني بانتعال الحذاء الثمين الذي أتت به ماما في زيارتها الأخيرة، ولم تعلل ضرورته ولم أكن في حاجة إليه من أجل الذهاب إلى كتاب الشيخ رجائي، إذ كنا نعبر الغيطان حفاة فرحين ببؤسنا لا ندركه.

لملمت المرأة أشيائي القليلة في شنطة سفر أدركت رغم صغر سني فخامتها الغريبة في بلدنا.

كان عم فكري، زوج أشجان، في انتظارنا في الخارج يستعجلني حتى لا يفوتنا القطار في محطة السنبلاوين.

حين وصلنا إلى محطة مصر، لم نمش كعادتنا إلى الزمالك بل استقللنا سيارة أجرة طارت بنا إلى الفيللا. كنت فرحًا برؤية ماما في غير موعدنا الشهري وقلقًا مما يجلبه غيابي عن درس الشيخ رجائي من عقاب عند عودتي المحتومة.

– كتّاب إيه يا مدهول؟ أحنا رايحين باريس. اقلع الجلابية دي حالًا، هتلبس بدلة.

لم أفهم الكلمة حين لفظت بها.

التانية مصر وهجروني

كعادتهما، لم يلتفت إليّ محمد الدسوقي وسعدية، اللذان أصبح تواجدهما في الفيللا ثابتًا منذ النكسة وعودة ماما إلى غرفتها بعد اعتكافها في البدروم، وامتناعها عن سفرية طماي بدون أي شرح ولا حتى مكالمة هاتفية لصلاح أمريكا، العمدة الخلوق.

اكتفيا بأن سلّما على عم فكري تسليمًا مقتضبًا جافًا، ثم كرمشت سعدية ورقة من فئة الخمسة صاغ في يده وأمرته بالعودة إلى البلد بينما تشير إليّ بالجلوس في الباكارد الحمراء اللامعة إلى جانب السائق بإيماءة عابسة. ماما كانت مختفية وراء نظارتها السوداء طول مدة الطريق إلى المطار تهمهم “ولا عمره بستانه طرح/غير الهموم وغير الترح”، لعلها غنوة جديدة أخذت تحفظها … في الطائرة، أخذ ماما والدسوقي مكانيهما على كراسي الدرجة الأولى في المقدمة وتركاني في القسم الخلفي مع امرأة أجنبية قصيرة القامة ودودة الملامح وزوجها الملتحي الفاحم الشعر، تكاد تشبه قسمات وجهه سماتنا الشرقية. لم يكونا يتكلمان العربية إلا جملة واحدة تبدو محفوظة كأنه تم تلقينها للتو تخرج متعثرة مشوهة النطق والتركيب من فم المرأة:

– أنا ماما جديدة أنا حاجة مارتينة، ماما إنت قالت أنا كمان مامتك

انتابني شعور بالرعب.

التالتة باريس وربوني

رأيتها من بعيد تحيّي المعجبين الذين أتوا لاستقبالها في مطار أورلي مع سفير الجمهورية العربية المتحدة، ومندوب ديجول، خطفوها وتلاشت في ثوانٍ وأنا في حيرة من أمري. أمسكت السيدة الأجنبية بيدي اليمنى وحذرتني:

– إذا سألك الشرطي عن اسمك قل له جو مابيل فريدريك

كان باسبوري الجديد جاهزًا تلوح به، وفي صفحته الأولى نفس الصورة الصغيرة التي أخذها الحاج سمير الأمل، مصوراتي العائلات في السنبلاوين، وأرسلتها طنط أشجان لماما فور تحميضها .

سُمح لي بأن أحضر الحفلة في الكواليس ووالداي الجديدان يقتعدان كراسي مريحة في الصف الأول. طالما انتظرا طفلاً لم يأتِ فقد جاء تعاقدهما مع ماما ليحل مشكلتين في آن واحد.

كان أبي الجديد، الخواجة بيير، مسحورًا نشوان يستمع إلى غناء ماما التي منحته الخلفة المستعصية والطرب والأمل. أما الحاجة مارتين فمتذمرة من شروط ماما القاسية، فقد وعدت بأنها ستتكفل بمصاريف تربيتي ولكنها رفضت بإصرار توقيع أي وثيقة بهذا الشأن، متذرعة بسريّة الموضوع وحساسيته في “مجتمعنا الشرقي ذي العادات والتقاليد”. مَصمَصة شفايف الحاجة مارتين بدت شبيهة تمامًا بتلك التي اشتهرت بها طنط أشجان في طماي.

أما الخواجة بيير فلم يكن يبالي بالتفاصيل، غمرت فرحة الأبوة قلبه البريء، وحين رفعت ماما عقيرتها صادحة “أعطني حريتي أطلق يديّا” لم يتمالك من الاندفاع نحو تلك التي أعطته ولدها البكر ففلت من قبضة الحاجة مارتين وجرى نحو خشبات المسرح يريد تقبيل قدمي ماما.

وقعت أمي، ملقية إلي نظرة ذاهلة وراء الستارة كأنها تستنجد بي.

ظنّوه معجبًا مغربيًا جننه الطرب فأخلوا سبيله بعد استجواب قصير. أما ماما، التي شعرت بالذل وبدأت تراجع قرار إيداعي عند هؤلاء الخواجات، فكمشت يدها حول البروش الهلال الماسي ووطدت نيتها بأن الموضوع لن يمر ببساطة وأنه إن كان لكل جواد كبوة فللكبوة ثمنها.

صندوق الكنوز

رُصّت البكرات الثلاث في الصندوق الخشبي الصغير المطعم بالصدف، إلى جانب أسطوانات البروفة الأربع ماركة جراموفون، وصور فوتوغرافية قديمة تبدو فيها على تخت سامي الشوا ومعهما الشيخ أبو العلا محمد، وقسيمة الزواج من مقصوف الرقبة محمود شريف، وورقة الطلاق التي انتزعتها انتزاعًا قبل المغرب من نفس هذا اليوم المشؤوم الذي وكّلت نفسها فيه في لحظة طيش صبياني، متجاهلة تحذيرات خالي خالد. شخرتها المتهكمة التي أعقبت بها ذكر طليقها جاءت صاعدة سلم السيكاه.

أغلقت الصندوق ومدته إليّ.

– إوعى تفتحه قدام حد، إوعى تفرط في محتوياته، إوعى تسمع حد التسجيلات دي يابني، اسمعها بينك وبين نفسك. دي كنوزي. بروفة غيري على السلواني قادر من مقام الراست، نكاية في فتحية، حفلة كل الأحبة اتنين اتنين، حفلة إيه أسمي الحب، حفلة الصب تفضحه عيونه في الليسيه فرنسيه سنة ١٩٤٣، لما كان الناظر بتاعه بابا الحاجة مارتينة … الخواجة ليونيل كان راجل عظيم يا فريد يا ضنايا. وكمان هتلاقي فيه غيرهم وغيرهم كتير … صدقني فيه ناس عندها استعداد تقتلك عشان ياخدو الحاجات دي منك. خبي الصندوق ده كويس.

ثم بدت وكأنها اتخذت قرارًا حاسمًا ففتحته من جديد وأضافت إلى الأسطوانات والريلات النادرة كشكولاً أسود.

– دي مذكراتي من ساعة ما جدو إبراهيم بدأ يلف بيّ في الدقهلية. حتقراها لما تكبر.

وضعت على قلبها يدها وهي تودعني وتستسعف عينها حتى تجود بالدمع ثم اعتذرت بأنها على موعد مع عمو وهاب ويجب أن نتركها لوحدها.

عدت بصحبة أمي وأبي الجديدين إلى شقتهما الصغيرة وإلى القطة السوداء التي أسميتها طماي، لا تصلني من ماما إلا أخبار شحيحة متقطعة وتحويل مصرفي يضمن لي حياة ليست بالراغدة ولا بالتعيسة، حياة عادية رمادية تلونها أحيانًا شعاع كنوزها التي أقلبها بعناية فائقة حين أجرؤ بفتح الصندوق. أما الكشكول فلم أكن أتجاسر على لمسه، إلى أن نادتني ذات يوم الحاجة مارتينة وعلى وجهها علامات القلق:

– أمك ما بعتتش حاجة من تلات شهور ومش بترد ع الترانك. قعدت ساعة في البوستة أحاول أكلم مصر بس مفيش فايدة. بيقولولي مش فاضية.

كنت وقتها في الحادية عشرة من عمري.

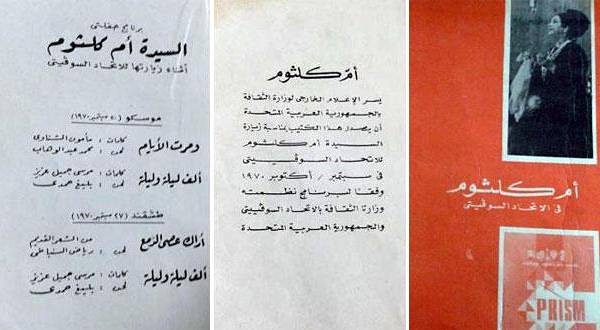

أنا ابن مين يا ثومة؟ موسكو، ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠

– فين التلج اللي بيقولوا عليه ده؟ أنا جيت عشان التلج…

كانت الخيبة ملموسة في صوتها الشائخ.

– مفيش تلج يا ماما، أحنا في سبتمبر.

كنت أشعر أني أصبحت أباها وأمها فضلاً عن كوني ابنها الفريد. لم تكن قد وصلت مرحلة الخرف ولكن الإرهاق والسن كانا يبدوان جليًا في الحفلات التي كنت استمع إليها على الموجات القصيرة من مذياع المطبخ عند الحاجة مارتينة، تنسى كلمات الكوبليه وتستبدلها بأي لفظة على نفس الوزن حتى لو اختل المعنى. وها هي الآن تصر نزقاً على رؤية الثلوج تغطي أرصفة موسكو والصيف الروسي لم يولِّ بعد. كانت قد قررت أن تنفض الغبار من على أغنية رُصت في آخر السندرة منذ سنوات لكي تشدو بها في بخارى او طشقند أو سمرقند، لا أدري، بعد حفلة البولشوي.

– يا واد دي بلدان ما بنقراش عنها غير في ألف ليلة وليلة وانا اللي حاغني فيها!

كانت الأقدار أرادت أن تنعم على أبويّ الفرنسيين بفتح أبواب الرزق على مصاريعها فضلاً عن بركة الذرية، فوُلدت لي أخت في الرضاعة سمّياها دلفينة. ولكن بالرغم من سنها الصغير وحاجتها إلى أمها، ماما رفضت بعناد عجيب أن يصطحبني الخواجة بيير إلى ما وراء الستارة الحديدية ولم ترضَ إلا بوجود الحاجة مارتينة إلى جانبي:

– وانا ناقصة كعبلة؟ كفاية اللغبطة في الغنا، جته داهية المنيل ده.

– بس بابا ما كانش قاصد…

– بابا؟ بابا مين ياض؟ أنت بتندهله بابا؟

– أمال أنا ابن مين يا ماما؟

– أبوك يبقى… يبقى… ولا بلاش، سبني أركز.

أخذت تردد: “ولكن مثلي لا يذاع له سر”، تلوّنها كل ما في الطرب العربي من مقامات وأوزان ساحرة.

وانا ألهو بسيف من خشب في الكواليس، سمعت لغطًا ولاحظت بلبلة بين العازفين الذين كانوا يدوزنون آلاتهم قبيل البروفة، بين من أجهش في البكاء ومن تجمد مبهوتًا، ومن ارتسمت على فيه ابتسامة شامتة يجهد في إخفائها. احتدم النقاش بين الحفناوي وعمر خورشيد:

– يعني إيه ما نقوللهاش؟ بكرة حتعرف ونترفت كلنا زي الكلاب.

لم أدر عما كانوا تحدثون. ولكن يبدو أن الأخبار السيئة دائمًا تجد طريقها إلى القلوب، شأنها شأن الأسرار المخفية.

عند عودتي إلى اللوچ، وجدت ماما مطرقة. حين رفعت وجهها نحوي، كانت عبراتها قد بلت خديها واحمرت عيناها الجاحظتان إلى حد التشويه.

– أبوك مات يا فريد! أبوك مات!

احتججت في يأس:

– بابا بيير جراله حاجة؟

– بيير مين، باقوللك أبوك مات، أبوك الريس مااااااات.