هذا المقال في الأصل هو إعادة صياغة مختصرة لأطروحتي للدكتوراه الثانية في فلسفة الموسيقى: أُنطولوجيا الموسيقى – دراسة في الموسيقى بما هي كائن، بجامعة القاهرة – ٢٠٢٢، التي تقع في ٣٦٠ صفحة من القطع المتوسط، والتي تشرفت بإعدادها تحت إشراف الدكتور سعيد توفيق، أستاذ الفلسفة الحديثة وفلسفة الفن بقسم الفلسفة بكلية الآداب، جامعة القاهرة. كان ذلك بعد حصولي على الدكتوراه الأولى في فلسفة التأويل الإسلامية من جامعة كولونيا بألمانيا الاتحادية عام ٢٠١٨ بعنوان أُنطولوجيا تفسير القرآن – مقاربة ظاهراتية لمناهج التفسير الإسلامية. لكنْ لهذا المقال وهذه الأطروحة العلمية ككل أصل أعمق، هو مجلة معازف نفسها، التي كانت منذ عام ٢٠١٥ حتى عام ٢٠٢٢ الرحم الحقيقي الذي تخلّقت فيه أغلب فروضي الأساسية في هذه الأطروحة، ورأت النور لأول مرة. هو في رأيي إنجاز خاص لمعازف، أن تصير مجالًا لإنضاج تجارب نظرية ومغامرات فلسفية ونقدية، لتصير رسائل علمية.

كان تخصصي الأكاديمي مختلفًا عن مجال فلسفة الفن عمومًا؛ فقد قررت – حتى قبل التخرج – أن أتخصص في مجال الفلسفة الإسلامية رغبةً مني في الوقوف على جبهة الصراع الثقافي، وهو الغرض الأساسي نفسه الذي بسببه قمت بتحويل دراستي من الطب البشري إلى الفلسفة في المقام الأول عام ٢٠٠٢. رغم هذا فقد كان تأليف هذه الأطروحة للدكتوراه في فلسفة الموسيقى حلمًا قديمًا منذ عام ٢٠٠٨، حين وصل اهتمامي بالموسيقى الكلاسيكية إلى ذروته. كان اهتمامي بالموسيقى وبنظرية الموسيقى عميقًا، ومبكرًا؛ حيث كنت أقرأ المدونة الموسيقية في سن التاسعة، رغم أنني لم أتلقَّ تعليمًا نظاميًا في الموسيقى يعتد به إلا بعد حصولي على الماجستير في الواقع بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣، وذلك بكلية التربية الموسيقية بالقاهرة عن طريق الدراسات الحرة.

لا يتسع المقام إلى رواية خبرتي الشخصية على نحو شامل مع الموسيقى الكلاسيكية ومع أهم مؤلفيها، لذلك يكفي هنا أن أقول إنها كانت الخبرة الروحية الأساسية، بل الوحيدة، في حياتي، من حيث يمكن أن نطلق عليها صفة الروحية. كانت مجلة معازف كما قلت هي الساحة الأساسية لاستضافة مقالاتي، ثم دراساتي في النقد الموسيقي بدءًا من عام ٢٠١٥، تلك الكتابات التي تطورت تدريجيًا إلى فلسفة الموسيقى. من خلال هذه الساحة نشرت مقالي عن سيبيليوس: لغز السيمفونية المحترقة، الذي فاز بجائزة النقد الموسيقي بالمجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة لعام ٢٠١٦. هكذا نمت لديّ بالتدريج وجهات نظر خاصة بماهية الموسيقى، وطبيعة كينونتها، وهو ما فكرت في تحويله إلى فروض أساسية أبدأ منها بحثًا في فلسفة الموسيقى. ما لفت نظري بصدد طبيعة اهتمامي بالموسيقى، أثناء تعلمي إياها بكلية التربية الموسيقية، هو أنني وجدت نفسي تلقائيًا أهتم بنظرية الموسيقى أكثر من العزف أو التأليف. ما جعلني أفكر أن فلسفة الموسيقى قد تكون مجالي الأنسب للتعبير عن عمق اهتمامي بالموسيقى الكلاسيكية بما هي خبرتي الروحية. في النهاية تحقق هذا الحلم بأطروحة تجمع بين الدرس الشامل لأهم فلسفات الموسيقى، وبين جانب إبداعي يمثل نظريتي الخاصة في ماهية الموسيقى.

يبقى الحكم على مدى أصالة هذا الإنتاج، ومدى جدواه، متروكًا بين يدي القارئ. ما يمكنني قوله في هذه المقدمة بخصوص عملي هو أنني أخلصت له حقًا، وآمنت به حقًا، ولم أشعر بالتعب أو الملل، حتى مع أصعب المصادر والمراجع، على كثرتها النوعية ولغاتها المتنوعة. تبقى قيمة تَحقُّق الحلم وصيرورته إلى واقع، بكل ما قد يحمله الواقع من أزمات ومن نقص، بما هو واقع.

نسمعها ولا نعرفها | البحث عن الموسيقى

بالضبط … هي كالزمان، ليس فقط لأننا نشعر بها بالحدس، ولا نعرفها حين يطلَب منّا تعريفها، بل لأنها هي نفسها زمان. هي ليست مصادرةً قبل البحث، رغم أنها حقيقة أدركتُها فعلًا في مقتبَل كتابتي عن موضوع ماهية الموسيقى، أدركتُها بالحدس، ثم رحت أختبرها طيلة عملي على الأطروحة، بل طيلة بحثي الخاص في الموضوع قبل إعدادها بأعوام. هي زمان؛ لأنها تصرفنا عن إدراك الزمان الدوري، زمان الساعات وأجرام السماوات. من المنظور الفني، فإن المادة الفنية حقًا في الموسيقى ليست الأصوات، كما هو معهود في تصنيف الفنون، بل الزمان نفسه؛ ومن المعهود كذلك النظر إلى الموسيقى كفن، فهي فن في أغلب تعريفاتها بالضرورة، متوقفة على القصدية، أي أن يقصِد صاحبها بها أن تكون عملًا فنيًا، وهذا يفترض بالضرورة أن مصدَر الموسيقى في أغلب تعريفاتها هو الإنسان.

لكننا نتساءل: ألا نجد في حفيف أوراق الشجر، وصوت الرياح والأمواج، إيقاعًا أحيانًا، وتناغُمًا؟ ألا نجد الموسيقى أحيانًا فيما هو غير إنساني، وغير قصدي؟ ألا نقول أحيانًا إن هذه الألوان متناغِمة، حين نمر عليها بالعين في اللوحة، أو حين نراها تتبدل أمامنا في فيلم؟ بالعكس: ألا نجد في دقات الساعة إيقاعًا، ونِظامًا صوتيًا معينًا، ولا نعتبرها – مع ذلك – موسيقى؟ إذًا فالموسيقى ظاهرة غير متوقفة على الفاعل الإنساني القصدي من جهة، ومستقلة عن النظام بما هو نظام، وعن الإيقاع المنتظم، بل وعن الصوت نفسه من جهة أخرى. بناءً عليه فمن قبيل الخطأ المنهجي المبدئي أن نبحث عن ماهية الموسيقى في الموسيقى نفسها حصرًا، أو في النظام الصوتي بالضرورة. هذه الأسئلة السابقة مباشرةً بسيطة، لكنها أعمق مما تبدو عليه للوهلة الأولى، لدرجة أنه يمكننا اعتبارها الأسئلة الأساسية لهذا الطرح.

إننا نجد في حفيف الأشجار وتتابع الأمواج والألوان إيقاعًا، ونغمًا؛ ليس لأننا نسمع، أو نتخيل أننا نسمع إيقاعًا ونغمًا، بل لأننا نسمع أو نرى بحواسّنا المادية صيرورةً شبه منتظمة، نمطَ حركةٍ متكررًا. الصيرورة (Becoming) هي مصدر صار، أي هي التحوُّل، والحركة بمعناها العام. لكل صيرورة بشكل عام ثلاثة أنماط رئيسة: إما أن تكون منتظمة كالساعة المنضبطة، تكرر نمطًا واحدًا بعينه كل مرة، وإما أن تكون عشوائية بلا نمط يمكننا استنباطه منها، وإما أن تكون شبه منتظمة، أي تكرر نمطًا يتعرض للتغير هو نفسه كل مرة، أو كل عدة مرات. نحن لا نعتبر النمطين الأول أو الثاني موسيقَى؛ فالتكرار المنتظم المنضبط مجرد حركة ميكانيكية، فيها إيقاع، لكنها ليست موسيقى، كما أن العشوائية التامة بلا أي تكرار معين ليست إلا ضوضاء. بالتالي فإن النمط شبه المنتظم هو الموسيقى، في الأصوات والألوان وحركة الأجسام، ونموّ الأجنّة وإنشاء السحاب، وكل ما يمكن أن يتغيّر أو يتحرك بشكل عامّ.

مع ذلك فقد دار أغلب النقاش حول ماهية الموسيقى منذ ستينيات القرن العشرين وحتى الربع الأول من الحادي والعشرين، وأغلبه إنتاج أنجلوسكسوني، في حدود الخواص التقليدية المحدِّدَة لماهية الموسيقَى سابقة الذكر: القصدية، والمصدَر الإنساني، والصوت. إن أحد أهم فلاسفة الموسيقى الموسوعيين أندرو كانيا، أستاذ الفلسفة بجامعة ترينيتي بالولايات المتحدة، وأحد أهم مؤرخي فلسفة الموسيقى المعاصرة في العالم الأنجلوسكسوني، يقدم تعريفه للموسيقى في هذا الإطار السابق كالتالي: “الموسيقى هي أيّ حدَث، تم إنتاجُه، أو تنظيمه، بشكل قصدي؛ ليصير مسموعًا، سواءٌ كان يملك في ذاته خاصية موسيقية أساسية كالنغم أو الإيقاع، أو كان يُسمَع من أجل مثل تلك الخواصّ.” Cf. Rosen, Charles, The Romantic Generation, Harvard University Press, 1998, p. 21.Kania, Andrew, Philosophy of Western Music, a Contemporary Introduction, Routledge, 2020, p. 292. 'Music is (1) any event intentionally produced or organized (2) to be heard, and (3) either (a) to have some basic musical feature, such as pitch or rhythm, or (b) to be listened to for such features.' See also: Andrew Kania, Silent Music, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 68:4, Fall 2010, pp. 343-353, at p. 344. For more criticism of Kania's definition see: McKeown-Green, Jonathan, What Is Music- Is There a Definitive Answer?, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Fall 2014, 72:4, pp. 393-403. تعريفٌ يحاول استيعاب كل هذا التجديد في موسيقى القرن العشرين، ومطلع الحادي والعشرين، سواء في مجال الموسيقى الكلاسيكية على أيدي ما بعد الرومانسيين، والحداثيين والتأثيريين، وغيرهم، أو في مجال موسيقى الروك والراب والجاز والبوب. بل يستوعب تعريفه كذلك الموسيقى الصامتةَ، أو الموسيقى السالبة؛ كما في أعمال لجون كيدج وشولهوف وكلاين (تعرضنا لها في مقالة: الموسيقى السالبة على معازف). لهذا يقول “سواءٌ كان يملك في ذاته خاصية موسيقية أساسية كالنغم أو الإيقاع، أو كان يُسمَع من أجل مثل تلك الخواصّ“؛ فبعض أعمال كيدج مثلًا لا نسمع فيها سوى الضوضاء الخلفية، لكننا نستمع إليها من أجل أن نستمع إلى عناصر موسيقية تقليدية كالنغم أو الإيقاع، فلا نجدها تعبيرًا عن تلك العناصر بالغياب بدلًا من الحضور. لهذا كذلك يقول كانيا “أيّ حدَث”، أيْ أنه لا يشترط في الموسيقى أن تكون عزفًا بالمعنى المصطلح عليه للكلمة. إذًا هو – تعريف كانيا – تعريف واسع، يقوم على استراتيجية الإلمام الجامع.

بالرغم من شدة اتساعه، يتجاهل هذا التعريف جانبًا هامًّا في تلقينا للموسيقى؛ فنحن حين نسمعها، لا نربطها بالضرورة بمؤلفها، ولا نعتبرها بالضرورة إنتاجًا قصديًا. إن الموسيقى، كما نفهمها بمجرد قراءة هذا اللفظ، بالفعل صنعة إنسانية، لكنها لا تنحصر في هذا الجانب. صحيح أننا قد نفكر عادة ونحن نستمع إليها في مؤلفها و ظروف تأليفها، مثلما نفكر أن سيمفونية موتسارت الأولَى قد وُضعت قبل سن العاشرة، لكن التلقي الأوّلي المباشر لا يشترط ذلك. ببساطة لأننا قد لا نعرف مؤلف السيمفوني، وظروف تكوينها، وقد لا يخطر على بالنا أثناء مرحلة التلقي الحدسي للعمل كونه عملًا فنيًا بحسب تعريف كل منا للفن، وإنما نتلقّى ظاهرة، تفرض نفسها على وعينا للوهلة الأولى. سؤالنا الأساسي: ما تلك الظاهرة؟ ونتيجة ما سبق هي أن النموذج الإرشادي السائد، والسابق وصفه أعلاه، لا يؤدي بنا إلى تركيز بؤرة البحث على سؤال ماهية الموسيقى بالقدر الأكبر الممكن من الوضوح.

بعد أن أوضحنا السببَ في شدة اتساع هذا التعريف لأندرو كانيا: محاولته استيعابَ كل المنجَز الموسيقيّ منذ عصر النهضة وحتى القرن العشرين، ينشأ لدينا اعتراض ثانٍ؛ فليس كل هذا المنجَز موسيقَى خالصة، بمعنى الموسيقى المجردة من الشِّعر ومن المشهد التمثيلي، ومن البرنامج، تلك التي أطلق عليها ريتشارد فاجنر – معترِضًا عليها في الواقع – تعبير الموسيقى المطلَقة See Chua, Daniel K. L., Absolute Music And the Construction of Meaning, Cambridge University Press, 2004, pp. 4-5.، والذي شاع بعد فاجنر في سياقات مختلفة. برغم اعتراض فاجنر على هذه الموسيقى اللا موضوعية athematic، فهي النوع الوحيد من الموسيقى الذي يقدم لنا الموسيقى في ذاتها، وهي الموضوع المركزي بالأحرى في فلسفة الموسيقى. بعبارة أخرى: ليست كل أنواع الموسيقى موضوعًا أساسيًا بالقدر نفسه في فلسفة الموسيقى.

لقد حاولت التحليلية الأنجلوسكسونية استيعاب حركات التجديد على اختلافها Cf. Martinelli, Riccardo, Philosophy of Music- A History, translated by Sarah De Sanctis, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 131.: حركات مثل الروك، والراب، والجاز، والميوزاك الميوزاك: موسيقى تعزَف كخلفية لأحداث غير موسيقية، (موسيقى المَصاعِد).، وربما هذا ما يميزها في رأي بعض الباحثين الموسوعيين. هي بالفعل حركات؛ بمعنى كونها حركات اجتماعية كذلك، لا موسيقى خالصة، ولا يمكن فهمها بعزلها عن سياقها التاريخي-الاجتماعي. لذلك فمن الحريّ بفيلسوف الموسيقى أن يركّز جهده في بحث ماهية الموسيقى على الموسيقى الخالصة اللا موضوعية؛ فهي الصنف الوحيد من الموسيقى، الذي فيه تستقل الموسيقى بالوجود. بالتالي يركز بحثنا الحالي بالدرجة الكبرى على هذا الصنف. لا يعني هذا أن ماهية الموسيقى، التي ننشدها، لا تنطبق إلا على الموسيقى الخالصة؛ فكما قلنا يمكننا أن نجد الموسيقى حتى في حركة الألوان. ما نعنيه أن المجال الأنسب لدراسة ماهية الموسيقى من خبرة السماع المباشر هو الموسيقى الخالصة، وأن الحركات الموسيقية-الاجتماعية المذكورة أعلاه تحمل مضامين مفاهيمية معينة، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر، ويحدث فيها تداخُلٌ بين الفنون-الظواهر، بل تداخُلٌ بين الفن والحياة الاجتماعية نفسها، وبالتالي هي ليست مجالًا ملائمًا لتركيز البحث.

أيضًا، اطلعنا بطبيعة الحال على الدراسات العربية السابقة في المجال العام، مجال فلسفة الموسيقى، حتى قبل بزوغ فكرة هذه الدراسة، ولم نجد فيها ما يوفي الموضوع حقه لسببين عامّين: إما أن يكون منظور البحث من الأصل ضيقًا، خاصًا بموسيقى معينة، وإما أن يكون الهدف دانيًا، حتى مع اتساع المنظور؛ وقد تعرضنا في مقالة حروب الخنادق | أيديولوجيات تجديد الموسيقى العربية على معازف لما يغنينا في هذا المقام عن تكراره.

جاءت الصعوبة الثانية في هذه الأطروحة مع مشكلة ترجمة المصطلح الموسيقيّ. أزمة لا يعرفها الباحث إلا إذا كان بصدد إنتاج بحث باللغة العربية في أي مجال يتعلق بالموسيقى، ويتطرق إلى نظريتها، أو في حالة الترجمة إلى العربية بطبيعة الحال. ينفرد كل قطر عربي تقريبًا بترجمة بعض المصطلحات الموسيقية على نحو خاص به، ما استدعَى منّي أن أعتمد على المتفق عليه بين الأقطار العربية في التراجم، رجوعًا إلى عدد كبير من المعاجم الموسيقية المتخصصة، العربية والأجنبية، وأغلبها بطبيعة الحال أجنبية، بالإنجليزية والفرنسية والألمانية. لم تبقَ بعد ذلك إلا صعوبة واحدة، كبرَى، فهي خاصة بدراسة نظريات ماهية الموسيقى منذ ما قبل الإغريق، وحتى الربع الأول من القرن الحادي والعشرين.

المكان، والزمان، والكيان | أبعاد وجود الموسيقى الثلاثة

لحسن الحظ فقد تعرضتُ لهذا الموقف الإشكالي مرتين من ذي قبل: مرة في بحثي للماجستير (٢٠٠٧-٢٠١٢)، ومرة في بحثي للدكتوراه الأولى (٢٠١٣-٢٠١٨). وجدت في المرتين أن الأنسب في حالة التعرض لمادة علمية هائلة هو محاولة تصنيفها، وتركيب منهجية وإجرائية خاصة، يمكن عن طريقها اختزال البحث في نقاط محددة كافية، بحيث لا يضطر الباحث إلى الغرق في آلاف الصفحات وملايين المعلومات غير الضرورية. كان تصنيفي لنظريات ماهية الموسيقى ثلاثيًا بحسب أبعاد إدراكنا نفسها. نحن قد ندرك الشيء الواحد من ثلاثة زوايا أساسية: المكان وهو حين ندركه كبنية، كشكل هندسي، مجردًا من بعده الزماني، للوقوف على ما هو ثابت فيه ولا يتعرض للتغير، كأنْ نقول مثلًا إن المشترَك بين كل سيمفونيات برامز هو كون كل منها من أربع حركات. الزاوية الثانية هي الزمان، حين ندرك هذا الشيء من جهة نمط تغيُّره وحركته، بغض النظر عن بعده المكاني، أي بغض نظرنا عما هو ثابت؛ كما حين نقول مثلًا إن المشترَك بين سيمفونيات برامز هو نمط تفاعل، أو نمط إنماء معين للألحان. أما الزاوية الثالثة والأخيرة فهي الكيان، حين نقطع النظر عن كل من المكان والزمان كليهما، وننظر إلى الشيء في تصورنا عنه كموجود ميتافيزيقي لا حدود مكانية أو زمانية لوجوده. حين نقول مثلًا إن سيمفونيات برامز هي إرادة الإنسان للقوة، أو للحياة. إرادة الإنسان بالبداهة تعبير لا يشترط إحداثيات مكانية أو زمانية معينة.

هكذا يمكننا تصنيف نظريات وجود الموسيقى تصنيفًا ثلاثيًا على هذا التركيب. لا يوجد فيلسوف، أو ناقد موسيقيّ تقريبًا يمكنه الخروج عن هذا التصنيف الثلاثي. وقد وجدنا أن أغلب الفلاسفة، والنقاد ينضمون إلى تيار “الموسيقى كمكان“: فيثاغورَس، أفلاطون، أرسطو، أوغسطين، أفلوطين، الفارابي، ابن سينا، ديكارت، لايبنتس، كانط، هيجل، كارل ماركس، إدموند جِرْني، أدورنو، إنجاردن، هيدجر، بيتر كيفي، ليونارد ماير. هذا بينما يضم تيار “الموسيقى كزمان” كلًا من: أرسطوكسينوس، إدوارد هانسلك، سوزان لانجر، إيجور سترافنسكي، روبرت مورجان. وينضم إلى تيار “الموسيقى ككيان” كل من: الهندوسية، فيلون السكندري، الكندي، إخوان الصفا، شوبنهور، نيتشه.

بهذا الشكل أمكن حصار سبع وعشرين نظرية أساسية في ماهية الموسيقى، ما يمكّننا من التوصل إلى استنتاجات هامة، هي في الحقيقة أهم استنتاجات طرحنا؛ لأنه على أساسها يتم بناء الجزء القادم، وكل الجسم التالي من الأطروحة، الذي يضم الجانب الإبداعي حقًا فيها. يمكن تلخيص تلك الاستنتاجات في ثلاثة عناوين أساسية: البنية العامة لأنطولوجيات الموسيقى؛ فكل تلك النظريات البالغ عددها سبعًا وعشرين نظرية قد انتظمت في التصنيف الثلاثي سابق الذكر، وتمتع كل قسم من أقسامها الثلاثة بتصور معين عن طبيعة الموسيقى، فالموسيقى كمكان هي الموسيقى كنظام أولًا، والموسيقى كزمان هي الموسيقى كنمط حركة، أما الموسيقى ككيان فهي الموسيقى حين نعتبرها كائنًا مستقلًا في وجوده عن وعينا، مثل الزمان نفسه، الذي هو غير محسوس، لكننا نعتبره موجودًا مستقلًا عن إحساسنا.

الاستنتاج الثاني هو: التصنيف البُعْدي للفنون؛ أي تصنيف الفنون طبقًا لأبعاد الزمان والمكان فيها. تنقسم الفنون حسب محور الأبعاد الطبيعية إلى: فن مَكاني، يضمّ العمارة والتصوير والبَسْتَنَة، والتخطيط العمراني-الجَمالي، وغيرها مِن فنون تستعمل علاقات المَكان والكتلة، وصراع الجاذبية والرفع واللون والظل … إلخ؛ وفن زماني: يضم الموسيقى بشكل أساسي، وهي تستعمل علاقات الزمان مِن التعاقُب والإيقاع والحَدَث؛ وفنون مركّبة مِن أبعاد الزمان والمكان، وتضم الفن الديناميكي كالرقص، الذي يحدث في الزمان والمكان كليهما؛ وفنون مجرَّدة لا تحدث في أبعاد طبيعية، بل تتعامل مع المفاهيم والتصورات، وهي فنون الأدب؛ وفنون مركبة مِن الفنون الزمانية-المكانية والمجرَّدة، مثل الأوبرا والمسرحية المؤدّاة، والسينما.

هذا تصنيف رباعي بُعْدِيّ مقترَح، يقوم على التمييز بين فنون بُعْدِيَّة، تحدُث أو تقع في أبعاد الطبيعة، وفنون مجردة، تتعامل مع مفاهيم عقلية بحتة، وما يتركب من النوعين. خلاصته: ١- فنون بُعْدِيَّة بسيطة: التشكيل، والموسيقى، ٢- وفنون بُعدية مركَّبة: الفن الديناميكي، ٣- وفنون مجرّدة: الأدب، ٤- وفنون بُعدية-مجرّدة: كالأوبرا والباليه، والمسرحية المؤدّاة والسينما والغناء. يحدث التركيب بين الفنون البسيطة لإنتاج فنونٍ مركّبة إما على وجه تَكَامُليّ، مثل تكامُل تعيُّنِ المضمونِ الشِّعري مع غموض المضمون الموسيقيّ في الغناء؛ فيقوم التعيين بمعادلة أثر التجريد، وإما على وجه تمثيلي مثل تمثيل حركة الجسد للإيقاع الموسيقيّ في فن الرقص.

الخاصية الأساسية إذًا، والتي يجب الانتباه لها في الموسيقى في هذا السياق، أنها فن بُعْدي-بسيط، وفي أكثر الأحيان، ما لم يصحبه غناء أو يكُنْ موسيقى بروجرامية، فإنه يكاد يكون مجردًا من المضمون، الأمر الذي يؤهله لأن يكون فن التصورات الصيرورية، متعددة التأويل. ما يجعله بالتالي رحمًا، تتخلق فيه تصورات الإنسان بحريةٍ في التصوُّر، وحريةٍ في التطوُّر؛ وإذا كانت اللغة عند هيدجر بيت الوجود Vgl. Heidegger, Martin, Das Wesen der Sprache, ebd., S. 158.، فإن الموسيقى قد تكون طريق هذا الوجود في تطوره، وانفضاضه unfolding/ Entfaltung. وإذا كان الإنسان عند هيدجر وَعدًا، قطعتْه على نفسها اللغةُ Vgl. Heidegger, Martin, Die Sprache, ebd., S. 12.، فإنه ربما يكون الوعدَ الذي أوفتْ به الموسيقَى؛ لأنها المجال الذي فيه يستطيع الإنسان تصوُّرَ منطق التطور من دون متطوِّر، أي دون موضوع Gegenstand/ object لهذا التطور.

لكن ما يميّز الموسيقَى في هذا التصنيف المقترَح ليس فقط أنها فنّ زماني خالص، أي يحدُث في زمان بلا مكان، ولا حتى قدرتها التجريدية المميَّزة، إذا ما قورنت بالتشكيل والشعر مثلًا. ما يميز الموسيقى حقًا طبقًا للتصنيف والنقد السابقين هو أن المادة الفنية فيها هي الصيرورة نفسها، وهو ما يشكّل لبَّ ماهيتها كفنٍّ. فبينما تتلاعب العمارة بالحيّز والتحيُّز والكتلة والتكتُّل والرفع والجاذبية، وبينما يتلاعب الشعر بشكل أساسي بالألفاظ والمفاهيم الموقّعة على نحو أو آخَر، تتلاعب الموسيقَى بالأحداث المجرّدة مِن المضمون، أو بالأحرى تتلاعب بـ الحُدُوث نفسه، بالصيرورة أو بـ الفِعْل بلغة النَّحْو، لا بالفاعل أو المفعول به يرى جانكلفتش أن الموسيقى بلغة النحو حال adverb. انظر:Jankélévitch, Vladimir, Music and the Ineffable, op. cit., p. 101.. ناتج هذا التلاعب في كل مِن الفنون الثلاثة السابقة لا بدّ مِن أن يكون بطبيعة الحال متوَلِّدًا مِن مادة التلاعب؛ فالشعر يخلق تصورات جديدة مِن تصورات قديمة في إطارٍ لا-زمكانيٍّ مجرَّدٍ من الأبعاد، والعمارة تشكّل مكانًا مختلفًا، ومُتَمَكِّنًا جديدًا مِن مكانٍ ومُتَمَكِّن سابقين.

إذا كان الفن على هذا النحو إعادةَ إنتاجٍ لمادته في صورة جديدة، فبدورها تعيد الموسيقى إنتاجَ الصيرورةِ بطريقة معقّدة، تستغرق كلَّ عناصرها؛ ولما كانت الصيرورة الإنسانية، التي الموسيقى مرآةٌ لها، مركَّبَةً على نحوٍ بالغٍ بطبيعتها، فإن هذا قد يحل سؤالًا طرحتْه سوزان لانجر عن سر كل هذا التعقيد الشكلي في الموسيقى. إنه ليس مجردَ تلاعبٍ بالأشكال، بل هو انعكاسٌ للتعقيد الأصلي في حياة الإنسان، وحياة التاريخ.

لمّا كان الفيلسوف يبحث عمّا هو ثابت في الظواهر، صار أمامه اختيار واحد من ثلاثة: إما أن يقوم بتثبيت الزمان (الموسيقى كمكان)، وإما أن يقوم بتثبيت المكان (الموسيقى كزمان)، وإما أن يقوم بتثبيت كل منهما (الموسيقى ككيان). عنينا بذلك ثلاثة تصورات: الموسيقى كمكان بما هي علاقات ثابتة في الزمان، والموسيقى كزمان بما هي علاقات متحركة في المكان، والموسيقى ككيان بما هي خارج الزمان والمكان. بتطبيق ما توصلنا إليه من التصنيف المقترَح أعلاه، نجد أمامنا اختيارًا رابعًا ممكنًا، هو الموسيقى كزمان بما هي علاقات متحركة في الزمان. إذا قلنا الحركة في الزمان، فإننا نعني ضمنيًا، أو لا بد من أن نعني صراحةً أو ضمنًا، أنَّ الزمان ليس واحدًا، وأن الموسيقى تقترح علينا أكثرَ من زمانٍ؛ وهو ما يتجاوز أنطولوجيات الموسيقى السابق عرضها على الأقل من وجهٍ، ويؤدي إلى القول بأن الموسيقى صيرورة متحركة؛ الفكرة التي سيتم تفصيلها فيما بعد.

لكن قبل التفصيل علينا أن نوضح أن الموسيقى كصيرورة تختلف عن كل من الاتجاهات الثلاثة الرئيسة في العرض السابق لأنطولوجيات الموسيقى الثلاث؛ فهي أولًا ليست علاقات مكانية في لحظة واحدة، وثانيًا هي ليست علاقات زمانية في مكان واحد، وثالثًا هي ليست كيانًا نزعم كونه مفارقًا، أو مبدأً محايثًا للعالَم، وإنْ كان أقرب الاتجاهات إلى الموسيقى كصيرورة هو الموسيقى ككيان؛ لأنه تعامل مع الموسيقى كظاهرة ذات جانب غير فني، وغير جمالي. هذا مع فرق جوهري عن إرادة شوبنهور ونيتشه، فالإرادة عند الأخيرَينِ قوة دافعة للعالَم لكي يكون، ولكي نَعْرفه، أما الصيرورة فهي القوة الهادمة للعالَم كما نعرفه. الموسيقى انعكاس، مرآة، لهذه القوة. برغم هذا هي – الصيرورة – ليست طاقة، ولا مبدأً حيويًا، وإنما هي طبيعةٌ في عالمنا، ندركها بالحدس المباشر، ولا يمكن إنكارها، حتى لو أنكرنا وجود الذات نفسها (انظر ختام المقالة لمزيد من التفصيل). تتميز الموسيقى على كل الفنون في كونها تُرينا هذه الصيرورة في أشد حالاتها نقاءً، ومن دون موضوع، ترينا الصيرورة بلا صائر. هي تفعل ذلك حتى مع مصاحبتها بالغناء، أو الرقص الموضوعي، أو الدراما أو البرنامج، لكنْ بدرجات مختلفة تتناسب عكسيًا مع مدى وضوح الموضوع: كلما قلَّ تعيُّنِ الموضوع، كلما زاد وعينا بجوهر الموسيقى، وبالتالي بجوهر الطبيعة بالمعنى الواسع لها. سنبلور هذه الفكرة في الفقرات التالية كذلك.

أما الاستنتاج الثالث فهو متعلق بمدى قدرة التصنيف الجديد الثلاثي لنظريات ماهية الموسيقى في تجاوز نموذج النقاش السائد، وحل أزماته. يؤهلنا التصنيف الثلاثي: المكان، والزمان، والكيان، كنموذج بديلٍ لتجاوز نموذج النقاش سالف الذكر في فلسفة الموسيقى الأنجلوسكسونية المعاصرة، والمستعرَض بدوره في تمهيد هذا المقال.

بشكل عام أسرفت تلك الأبحاث الأنجلوسكسونية، التي استغرقت في كل من هذه المسائل على حدة، في تجزيء القضايا، حتى لم تكد تعود هناك قضايا، وذلك كما لاحظتْ بعض الأبحاث منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين Cf. Karl, Gregory and Jenefer Robinson, Shostakovich’s tenth symphony and the musical expression of cognitively complex emotions, Music and Meaning, op. cit., p. 156.. باختصار، لا يمكن فهم المفهوم بمعزل عن النظرية، ولا يمكن فهم النظرية بمعزل عن النسق؛ وقد انتزعت تلك الأبحاث المذكورة المفاهيمَ من صلب النظريات، والنظرياتِ من جذور الأنساق، ولم يتمتع أصحابها غالبًا برؤية فلسفية شاملة، فظلت تلك الأبحاث أقربَ إلى عمل تقني، يتطلب فنيّاتٍ مهاريةً معينةً، ولا يحقق لنا في النهاية رؤيةً مؤصَّلَةً. استغرق بعض تلك الأبحاث في إشكالات لغوية بحتة، دون محاولة تأسيس نظرية متكاملة. نلاحظ أن أحد أكثر مُنتجي مثل تلك الأبحاث شهرةً وأثرًا في العالم الأنجلوسكسوني، أندرو كانيا، الذي – على سبيل رد الأعجاز على الصدور – استشهدنا به في مفتتح المقال، ونستشهد به في ختام هذا القسم أيضًا، يقدّم رؤيةً نقديةً جذريةً لمبحث الزمان الموسيقيّ بقوله إن كل ما نحمله على الموسيقى من صفات الحركة ليس إلا مجازًا Kania, Andrew, An Imaginative Theory of Musical Space and Movement, British Journal of Aesthetics, Vol. 55, Number 2, April 2015, pp. 157–172. See also: Ridley, Aaron, Music and the Passions, Music, Value and the Passions, Cornell University Press, 1995, pp. 7-36.. ما أسهل إيقاع مثل هذا الحكم، فإن أيسر الأحكام هو الإنكار؛ لأنه يضع المُدَّعِيَ موضعَ طلبِ البيِّنة. لكن من اليسير كذلك نقد الإنكار بتعميمه: فهل لدى كانيا دليلٌ على أن هناك حركةً حقيقيةً أو زمانًا حقيقيًّا عمومًا؟ هل الزمان حقيقة أم مجرد تصور؟ هل الزمان حقيقي أم الحقيقي هو المتزمِّن؟ ألا يتطلب هذا الحكم لكانيا فلسفةً مستقرة للزمان؛ ليُثبت لنا على الأقل وجود حركة، وزمان حقيقيين؛ بحيث نميز بين ما هو حقيقي، وما هو مجازي فيهما؟

لذلك نتعرض في الفقرات التالية إلى حد أكثر تفصيلًا لمفهوم الموسيقى كصيرورة، وعلاقتها بما هي كذلك بأبعاد الزمان والمكان، الطبيعية والإدراكية، ونحاول تحقيق تلك الصلة المطلوبة أعلاه بين مبحثَيِ وجود الموسيقى، ووجود الزمان.

جسَدُ الموسيقَى | الموسيقى كموجود ثلاثي الأبعاد

يمكن فهم أزمة نظريات ماهية الموسيقى السابق دراستها على النحو التالي: فكل منها قامت بعملية اختزال، أو ردّ، أي اختزال كل صفات الشيء في عدد محدود، أيسر على الفهم من الصفات. مثلما نقول مثلًا إن المكعَّب عبارة عن عدد من المربعات. قد ييسر هذا لنا الفهم، لكنه يتجاوز خاصية هامة في المكعب، يتميز بها عن المربع، هي التجسيم. قامت تلك النظريات بثلاث عمليات من الردّ: الرد إلى علاقات مكانية، والرد إلى علاقات حركة، والرد إلى كيانات ميتافيزيقية.

كان من الطبيعي أن يحوز تصور الموسيقى كمكان على اهتمام أكثر الفلاسفة، كما رأينا بالنتيجة الإحصائية في القسم السابق؛ ذلك أن تصورنا عن المكان يسبق تصورنا عن الزمان. ليس الزمان فحسب هو العنصر المتعالي أي المتحرر من شروط الأبعاد الطبيعية، كتصورنا عن الإله مثلًا. الوحيد في هذه المعادلة، بل المكان كذلك. إن ما نبصره ونلمسه، ليس المكان، وإنما المتمكِّن. مع ذلك فإن تصور المكان، بما هو تصور ترانسندنتاليّ أي متعالٍ (انظر الهامش السابق).، يسبق تصور الزمان. الزمان مفهوم متفرع عن المكان، والمكان مفهوم متفرع عن المسافة. المسافة هي الفاصل بين شيئين، وحين تتركب هذه المسافة في بُعدَينِ إضافيينِ، ينتُج الحيِّزُ ثلاثي الأبعاد. بالمثل فقد ذهب العقل البشري تلقائيًا لافتراض مسافة من نوع ما بين حدَثين، لا شيئين، وإلى عدّ تلك المسافة بالدورات، كدورة الساعة، أو الأجرام السماوية، بما تتضمنه الدورة من تكرار حدث بعينه على مسافات زمانية متساوية تقريبًا في سياق حركة. لهذا السبب تحديدًا – فيما يرى الباحث – فقد ذهب فلاسفة الموسيقى كزمان إلى وضع مفهوم أكثر عمومية، وأكثر استيعابًا لطبيعة وجود الموسيقى، يقوم على فهم المسافات الزمانية بين الأحداث الموسيقية. إذًا يمكن القول إن مفهوم المسافة في تصور الموسيقى كزمان هو علاقة تَعاقُب معين بين أحداث، بينما قام تصور الموسيقى كمكان على مفهوم مسافة مكانية بين موضوعات على نحو تجاوُريّ، لا تَعاقبي؛ ولما كان الفيلسوف عادةً باحثًا عما هو ثابت في الزمان، وعمّا هو أصل (أي المكان كأصل للزمان)، فقد مال أكثر الفلاسفة إلى تصور الموسيقى كمكان، رغم كونه أقل استيعابًا لطبيعة وجود الموسيقى. كان هذا هو سبب الرد الأول؛ أي رد الموسيقى إلى علاقات مكانية في نظام معين.

أما عن سبب الرد الثاني: اختزال الموسيقى إلى علاقات زمانية، أو بالأحرى إلى نمط التغيّر في العلاقات، فهو ينقسم إلى شقين: الأول: الطبائعية، وهو دراسة ظاهرة الموسيقى في سياق الطبيعيات القديمة، أو الفيزياء المعاصرة، وهو ما قام به أرسطوكسينوس، وروبرت مورجان خاصةً، والثاني: الشكلانية، وهو مذهب هانسلك، وسوزان لانجر. إذا قمنا بمحاولة دراسة الموسيقى حصرًا في سياق الطبيعيات، فإن النتيجة ستكون غالبًا وصفَها كنمط حركة متميِّز، يتمتع بتصور مختلف للزمان والمكان، أما إذا اعتقدنا في الشكلانية، فإنه من الطبيعي أن نتوصل في النهاية إلى أن ماهية الموسيقى هي نمط حركتها، دون الاعتبار بإحالة جوهرية إلى الطبيعة. لقد اعتبرت الشكلانية في كل مراحلها، الكلاسيكية والمحدثة، بدلالة معينة للشكل على العالم الخارجي، على نحوٍ أو آخَر، لكن هذه الدلالة – في سياق الشكلانية – لا تدخل في تعريف الموسيقى بما هي موسيقى، ولا تمثل جانبًا جوهريًا فيها، ولا هي دلالة معينة، بل دلالة قد تختلف من متلقٍ لآخَر.

تتضح هذه الفكرة إذا قارنا ماهية الموسيقى بحسب الشكلانية بماهية الموسيقى بحسب شوبنهور. عند شوبنهور لا يمكن فصل دلالة الموسيقى على الإرادة تحديدًا عن ماهيتها، أما هانسلك، الذي تعرضنا له في مقال البطولةُ للفانين | تسليح الموسيقى الكلاسيكية على معازف فقد تقوم نظريته على كل حال، حتى لو لم يَطرح ثنائية المشابَهة والرمزية. لكن ماذا عن سترافنسكي، الذي تعرضنا له كذلك في المقالة السابقة، في هذا السياق، وهو يتميز بتصور متفرد للموسيقى بما هي حركة فائقة hyper-motion يمكن النظر إلى محاولة سترافنسكي بما هي تركيب للتصورين: الطبائعي، والشكلاني، في نمط حركة يجمعهما معًا. لقد تصور سترافنسكي الموسيقى بما هي شكل متحرك بالدرجة الأولى (وهو الجانب الشكلاني في نظريته)، لكنه لا يجري في الزمان الطبيعي من جهة، ولا يتفرد بزمان خاصّ من جهة أخرى، بل هو زمان الزمان، أو حركة الحركة، أو بعبارة أكثر دقة: التغيّر في الحركة (وهو الجانب الطبائعي في نظريته). في كل من هذه النظريات: أرسطوكسينوس ومورجان وهانسلك ولانجر وسترافنسكي، لم يتم الاعتبار بدلالة معينة جوهرية على العالم الخارجي، وبقيَ إشكالُ المعنَى بلا حل حاسم فيها.

أما تيار الموسيقى ككيان فقد أنجز هذه الخطوة، التي تتخطّى الرد السابق إلى نمط حركة؛ ومن خلال منظورات عديدة هي: العقيدة الدينية، ونظرية الجسد (ثنائية الروح والبدن)، ومذهب الإرادة، اعتقدَ أعلام أنطولوجيا الموسيقى ككيان في دلالة معينة للموسيقى على العالم الخارجي بما هي جانب جوهري في ماهية الموسيقى. تنوعت تلك الدلالات: من البراهمان عند الهندوس، إلى صوت الله عند فيلون السكندري، إلى العنصر السادس عند الكندي، أو الروح عند إخوان الصفا، وأخيرًا الإرادة عند شوبنهور ونيتشه. برغم تنوع الدلالات في العرض المقارن لتلك المذاهب الكيانية، فقد كانت الموسيقى في كل تلك الحالات دالّةً على العالم الخارجي، لا كوظيفة، كما هي عند الشكلانيين، بل كجوهر. رأينا في ما سبق طبيعة تلك الدلالة بالقدر الممكن من التحديد: فهي إحالة إلى بنية عابرة للزمكان. حددنا كذلك السبب في هذه الإحالة تحديدًا: الطبيعة التجريدية في الموسيقى، والمرونة التأويلية فيها، ما جعلنا قادرين على عقد المُشاكلات العديدة، المتباينة، التي قام فلاسفة الموسيقى ككيان بعقدها، وأحيانًا بقدر من الإسراف كما نجد عند الكندي. حتى شوبنهور لم يخرج على هذه القاعدة.

يمكن القول إذًا – على ما في هذه العبارة من مفارقة – إن لا-دلالة الموسيقى هي التي سمحت لها عند بعض الفلاسفة بأنْ يكون لها دلالة. هي مفارقة، لكنها مفارقة حقيقية؛ بمعنى كونها مفارقة من جهة، وبمعنى وقوعها الفعلي من جهة أخرى. هكذا نستنتج أن الأصل في تصور الموسيقى ككيان، على اختلاف أصحابه، لم يكن دلالة الموسيقى، بل لا-دلالتها. هل يمكن مثلًا أن تكون العمارة هي الفن، أو الوسيط المعرفي، الذي فيه نسمع الإرادة خالصةً عند شوبنهور؟ لم يمكن ذلك؛ لأن للعمارة دلالتها على التاريخ المتعيِّن، أما الموسيقى، وبسبب فراغها الدلالي، فقد كانت الوسيط الأنسب للتعبير عن طبيعة الإرادة في فلسفته. لهذا كان من المنطقي، والمتوقَّع، أن ينسب شوبنهور هذا الدورَ للموسيقى، إلى درجة أننا، لو لم نقرأ فلسفة شوبنهور في الموسيقى، فإن باستطاعتنا استنباط دور الموسيقى في العالم لديه من مقدمات نسقه الفلسفي العام بمدها على استقامتها.

ولأن دلالة الموسيقى في تيار الموسيقى ككيان تقوم على لا-دلالتها فيه، وعلى حمْل دلالة معينة – اعتباطية – على بنيتها المجردة، فقد كان بحث الموسيقى في هذا التيار غير أصيل؛ لأنه لم يستنبط ماهية الموسيقى من خبرة السماع نفسها. يظهر هذا حين نتساءل: لماذا تكون الموسيقى صوت الإرادة، أو تجسيد الإرادة، ولا تكون صوت الله في العهد القديم؟ لأن شوبنهور لم يبنِ فلسفته على أساس العهد القديم، كما فعل فيلون السكندري مثلًا من قبل. أيضًا، لماذا كانت صوت الله عند فيلون، ولم تكن تجسيدًا للبراهمان؟ لأن فيلون كان يهوديًا، ولم يكن هندوسيًا. هذا هو الترابط الذي نرصده في هذا القسم، بين ظاهرتي التأصيل العقدي، والمشاكلة. لم تقم تلك المشاكلات في أنطولوجيا الموسيقى ككيان اعتباطًا، بل تم توجيهها بالتأصيل العقدي، الديني، أو العلماني. مارس التأصيل العقدي كذلك دوره في أنطولوجيا الغناء، فهو الذي وجّه أغلب أعلام هذا الاتجاه إليها؛ لأنهم اعتقدوا – فيما عدا شوبنهور – في جوهرية معينة للكلمة. بهذا نرى أن التأصيل العقدي كان المتغير المستقل في معادلة الموسيقى ككيان، وهو الموجِّه الأساسي لمذاهب أصحابه في ماهية الموسيقى؛ فلو تغيرت العقيدة، الدينية، أو العلمانية، لتغيرت المشاكلات، وتبدلت طبيعة العلاقة بين النغمة، والكلمة، على المستوى الميتافيزيقي. هذا هو سبب الرد الثالث.

ختامًا يمكن إجمال طبيعة الرد الثلاثي الجاري في أنطولوجيا الموسيقى، وطبيعة العلاقة بين اتجاهات هذا الرد كالتالي: الرد إلى نظام استاتيكي بحثًا عن الثابت، والأصل (الموسيقى كمكان)، والرد إلى نمط حركة بسبب النظرة الطبائعية، أو الشكلانية (الموسيقى كزمان)، والرد إلى بنية عابرة للزمكان بسبب التأصيل العقدي (الموسيقى ككيان). وهو ذاته ما يمكّننا من تجاوز هذا الرد الثلاثي نحو ماهية الموسيقى الأصيلة.

يمكن بيان حدود الاتجاهات الثلاثة الرئيسة في أنطولوجيا الموسيقى الواردة سابقًا، حين نطرح عليها سؤالين بسيطين، لكن إجابتهما كما سنرى عميقة حقًا، هما: ١) لماذا لا نعتبر دقات الساعة موسيقى، رغم ما فيها من نظام، ونمط حركة وإيقاع، وبما يمكن أن تعبر عنه من كيانات ميتافيزيقية بتأويلٍ معينٍ؟ لماذا لا يمكن لنا أن نقول إن لها مستقبَلًا، برغم كونها تقيس زمنَ مستقبلنا نفسه؟ ٢) وبالعكس: لماذا نجد أحيانًا الموسيقى فيما هو غير قصدي، وغير إنساني، وربما غير صوتي بالمرة، مثل حفيف أوراق الشجر، وصوت الرياح، والأمواج، أو في تتابعٍ من الألوان؟ سؤال ستتبلور إجابته فيما يلي. وسنرى أن التصور الذي نطرحه بصدد ماهية الموسيقى هو الأقدر ربما على إجابة هذين السؤالين.

إن الاتجاهات الثلاثة الأساسية في أنطولوجيا الموسيقى مرتبة تصاعديًّا، بحيث يستوعب فيها التالي السابقَ؛ فالموسيقى ككيان استيعاب لكل من الموسيقى كمكان والموسيقى كزمان، معًا؛ والموسيقى كزمان استيعاب للموسيقى كمكان. بعبارة أخرى: الزمان استيعاب للمكان، والكيان استيعاب لهما معًا. لهذا تصير نقطة البدء المنطقية نحو تجاوز الرد الثلاثي هي نقد الاستيعاب الأخير، والأكثر تقدمًا، أي استيعاب الموسيقى ككيان في تصور أشمل، وأكثر تعددًا في الأبعاد. توصلنا كذلك فيما سبق إلى أن كيان الموسيقى يقوم بالأساس على التأصيل العقدي. لذلك فإن الخطوة الأولى نحو تجاوزه هي تقويس المسلمات العقدية؛ أي البداية البدهية في التعامل مع الموسيقى كخبرة مباشرة للوعي، مع غض النظر عن العقيدة المسبقة. أما الخطوة الثانية فهي تَبْعِيد الكيان. التبعيد هو إكساب الكيان، أيًا ما كان، بُعدًا، أو أبعادًا إضافية مكانية، أو زمانية؛ وهو ما سيلي تطبيقه في الفقرات القادمة. وهو ما يمكن اختصاره في خطوتين، هما الخطوتان المبدئيتان لتجاوز الرد الثلاثي: التقويس، والتبعيد، وذلك كما يلي.

التقويس | لا-أنْسَنَة الموسيقَى

يعني التقويس في الفلسفة وضع الموضوع بين قوسين دون الحكم عليه مؤقتًا، مثلما نقول إننا ندرس كيف تصور الهندوس مثلًا موضوع الألوهية، مع تقويس آرائنا الخاصة بمصدر تلك الديانة، ومدى صحة نصوصها التاريخية، التي لا تعنينا، حين نريد دراسة وعي الهندوس نفسه بالموضوع.

كي نتجاوز الرد إلى عقيدة مسبقة، أو كي نتجاوز الرد الثالث في الموسيقى ككيان بعبارة أخرى، ينبغي أن نتعامل مع الموسيقى كظاهرة متطورة في الوعي المتطور. لذلك لن يكون السؤال: ما الموسيقى؟ بل يصير: ما الموسيقى كما نسمعها كلَّ مرة each time/ je؟ وتعني لفظة je الألمانية حالًا في اللغة، معناه: كلَّ مرة أو دائمًا؛ وهي تَوَجُّهُ الوعيِ نحو الماهية المباشرة للموسيقى في حال السماع نفسها، وكما تبدو للوعي كلما استمعنا إليها دائمًا، وفي كل مرة. استعمل مارتن هيدجر هذه الحال في تعريفة للدازين قائلًا: “الدازين هو الكائن، الذي أكونه أنا نفسي دائمًا (في كل مرة)” Heidegger, Martin, Sein und Zeit, ebd., S. 114. Dasein ist Seiendes, das je ich selbst bin.

حين نسأل أنفسنا: ما الذي ندركه حين نسمع الموسيقى كل مرة، أو دائمًا؟ فإننا نجد أنفسنا إزاء عدة خواصّ أساسية، سيتم هنا إجمالها. يمكن إجمال تلك الخواص في الآتي: فنحن نتلقى صوتًا، ونظامًا معينًا لهذا الصوت يفرقه عن الضوضاء، ونتلقى صوت آلة، أو آلات معينة، عضوية أو غير عضوية. كما نتلقى حدثًا ما؛ نتلقى حركةً بمعنى التغيُّر في عنصر ما. قد يكون عنصر هذا التغير، أي ما يجري عليه التغير، نظامًا معينًا للنغمات، وهي حركة اللحن، وقد يكون كذلك العلاقة بين لحنين، أو جملتين لحنيتين، أو أكثر، وهو الكنترابنط، والتنويعات. مما نتلقاه كذلك، إذا كان العمل الموسيقي المسموع أكثر تعقيدًا من مجرد تلحين، خطة معينة لتفاعل الألحان، قد تتغير هي نفسها، وهو الإنماء، والصيغة. بالإضافة إلى ذلك نتلقّى تناظُرًا زمنيًا معينًا، إذا كان العمل كأغلب أعمال الموسيقى مُوقَّعًا، كما نتلقّى التبدُّل الحادث في هذا النظام التناظري-الزمني. كذلك فإن الأصوات، النغمات، التي نسمعها، قد تتزامَن معًا، وقد تتعاقب.

يمكن تصنيف ما تقدم كالتالي: فهناك أولًا أصوات بسيطة تترابط بنظام معين، وعندئذٍ نطلِق عليها نغمات. ثانيًا: هناك علاقة معينة بين تلك النغمات، إما أن تكون تزامُنيةً وهو الهارموني، وإما أن تصير تعاقُبية، وهو اللحن. ثالثًا: نتعرف على نظام معين لكل ذلك يفرقه عن الضوضاء. رابعًا: ندرِك خطة معينة للتغير في العلاقات بين الألحان وبعضها، أو بين الجمل اللحنية، سواء في تتابعها، أو في تزامنها (الكنترابنط) وخامسًا: ندرِك الإيقاع من جهة، والتغير في الإيقاع نفسه من جهة أخرى. وهو ما يمكن اختزاله إلى نوعين من العناصر المتلقّاة: عناصر تتعلق بالتغيُّر، وهي العناصر الزمنية، المتعلقة بالإيقاع، وبتعاقُب النغمات في الخط اللحني، وعناصر تتعلق بالمتغيِّر، أيْ ما يجري عليه هذا التغيُّر: وهي النغمات نفسها، والإيقاع نفسه، وخطة التفاعل بين الألحان، التي تتعرض هي الأخرى للتبدُّل، إذا كان العمل من قبيل الموسيقى الخالصة، ويتمتع بالإنماء كما في الموسيقى الكلاسيكية. هكذا نرى أننا إزاء نوعين من العناصر: عناصر الصيرورة (الحركة)، وعناصر الصائر (المتحرِّك). بيد أن ذلك الصائر نفسه يتبدَّل، ويتبدَّد من حيث هويته في خضم الصيرورة. لهذا لا يبقى لنا في النهاية إلا الصيرورة بلا صائر. لو عرفنا ما ذاك الصائر، لعرفنا مضمونًا محددًا تحديدَ الشِّعر للموسيقى، لكننا لا نعرفه، وإلا ما كانت تلك الصيرورة خالصةً.

نلاحظ على ما أعلاه خمس ملاحظات هامة: الأولى أنه وصف لخبرة تلقي الموسيقى عمومًا، لا الموسيقى الكلاسيكية حصرًا، كما قد يتبادر إلى الذهن حين نتحدث عن الموسيقى. الملحوظة الثانية: هي تقويس أي اعتقادات مسبقة عمّا نسمع، أو نوع الموسيقى، أو حتى مصدر هذه الموسيقى من حيث التأليف، والأداء. لقد قمنا بالتركيز على مجال الموسيقى الكلاسيكية، وخاصة الخالصة منها؛ ليس بسبب كونها الموسيقى بالألف واللام، أو لأنها المجال، الذي تتبدى فيه الموسيقى الحقيقية، كما اعتقد هانسلك من قبل Hanslick, Eduard, Vom Musikalisch-Schönen. Ein Beitrag zur Revision der Ästhetik der Tonkunst, ebd., S. 33-34.، بل بسبب كونها المجال الأخصب لاختبار وجهات النظر فيها، والأنسب؛ حيث إنها لا تمزج بين الموسيقى وغيرها من الفنون، كالرقص في الباليه، أو الشعر في الغناء، والأوبرا، التي تختلف عنها في طبيعة علاقتها بالأبعاد (راجع تصنيف الفنون في ما سبق). أما الملحوظة الثانية فهي الهُمَّى في هذا السياق؛ لأننا عن طريقها نقوم بتقويس قصدية المؤلِّف، أو المُلحِّن. حين نسمع الموسيقى فجأة، ولا نقول حين نستمع إليها، فإننا لا نحيلها إلى مؤلفها إلا بعد لحظات من السماع. في هذا يختلف السماع عن الاستماع. الاستماع فعل قصدي، يقوم عادة على اعتقادات مسبقة معينة قبل السماع، أما السماع ففعل تلقائي. حين نذهب على نحو قصدي إلى قاعة العزف لنستمع إلى عمل لموتسارت مثلًا، فإننا نعرف مسبقًا أنه لموتسارت، بكل ما تتركب منه هذه المعلومة من تفاصيل بصدد حياته، وأعماله. لكننا حين نسمع موسيقى موتسارت فجأة، فإننا لا نحيلها لأول وهلة إلى موتسارت بكل تفاصيله، ولا إلى الموسيقى الكلاسيكية بكل تفاصيها. هذه هي خبرة السماع المباشر، التي لا تتعرض لتحريفها بتلك الاعتقادات المسبقة، وهي التي تتبدَّى فيها فعلًا طبيعةُ الموسيقى ككائن. هو السبب أيضًا في أننا لم نصغها كخبرة الاستماع المباشر.

الملحوظة الثالثة تتعلق بالهارموني: فنحن نلاحظ أن أثر التآلف الواحد على المشاعر قابل لإعادة الإنتاج، وهو ناتج كذلك من خبرة السماع المباشر. مع ذلك فالهارموني يتعلق – كما في نظرية الهارموني في الألوان كذلك – بقواعد نظرية معينة، ولا قيمة موسيقية له في ذاته، وإنما في سياق صيرورة العمل الموسيقي. الدليل على ذلك أننا لا نعتبر التآلفاتِ موسيقَى في ذاتها، بل لا نعتبرها تآلفات، إلا إذا سمعنا أولًا، أو عرفنا مسبقًا، ما هو متباين من النغمات. بعبارة ألخص: التآلُف من عناصر التزامُن، التي نتلقاها في خبرة السماع المباشر كتزامُن-حادث-في-سياق-التعاقُب، وذلك بحيث لا يكون أثره مستقلًا عن هذا السياق التعاقبي. قد قدمنا محاولةً لحل مشكلة الهارموني في الشكلانية: إنه توقفٌ عن الحدَث بما هو حدث في حد ذاته، والتوقف لا معنى له إلا في سياق ما هو صيروري، وإلا ما كان توقفًا. صحيح أننا حين نعزف تآلُفًا معينًا، فإننا نحدِث أثرًا نفسيًا قابلًا لإعادة الإنتاج في السامع، لكن هذا يحدث في سياق تعلم نظرية الموسيقى، لا تلقي الموسيقى. ما يحدث في سياق تلقي الموسيقى هو أن الأثر النفسي، والمعرفي للتآلُف يتحدد طبقًا للصيرورة العامة في العمل الموسيقيّ، يقوم بتحديد بعض ملامحها من جهة، ويتحدد هو كذلك في سياقها في علاقة جدلية، لا يمكن فصل أحد عناصرها كمتغيِّرٍ مستقلٍّ، أو رَدّ أحدها إلى الآخر على نحوٍ خالصٍ. من جهة أخرى فإن تلك الظاهرة: قابلية إعادة إنتاج الشعور نفسه في حالة الهارموني، بما هي كذلك؛ أي بما هي قابلة لإعادة الإنتاج، أقبَلُ لتفسيرها في ضوء علم الصوتيات، وعلم الفيسيولوجي، وعلم النفس، وبالتالي تخرج من مجالنا الحالي.

أما الملحوظة الرابعة فهي في غاية الأهمية، وهي أن تعريف الموسيقى بكونها صيرورة خالصة يفسر لنا ما سألناه في تقديم المقال: “لماذا لا نعتبر دقات الساعة موسيقى، رغم ما فيها من نظام ونمط حركة وإيقاع، وبما يمكن أن تعبر عنه من كيانات ميتافيزيقية بتأويل معين؟ لماذا لا يمكن لنا أن نقول “إن لها مستقبَلًا”، برغم كونها تقيس زمنَ مستقبلنا نفسه؟ ولماذا نجد أحيانًا الموسيقى فيما هو غير قصدي، وغير إنساني، وربما غير صوتي بالمرة، مثل حفيف أوراق الشجر وصوت الرياح والأمواج، أو في تتابع من الألوان؟ تتمتع دقات الساعة بنظام إيقاعي، ونَظْم صوتي، لكنها تخلو من الصيرورة بسبب انتظام إيقاعها الكامل أغلب أنواع الساعات لا تتمتع بانتظام إيقاعي كامل، ولكن حواسنا تعجز عن تبين الخلل في الإيقاع عادةً.. ولا تتمتع أصوات الشجر والرياح والأمواج بمؤلِّف، أو قصدية، لكنها تتمتع أحيانًا بصيرورة معينة شبه منتظمة. كذلك لا تتمتع الألوان بصوت من الأصل، لكننا قد نجد فيها صيرورة شبه منتظمة حين نمرّ عليها بأعيننا، أو تمر هي على أعيننا في فيلم مثلًا. حين تتوقف الصيرورة، أو حين تنتظم انتظامًا كاملًا، تصمت الموسيقى. بالعكس: حين توجد الصيرورة شبه المنتظمة في أي مادة، حتى لو لم تكن صوتية، فإننا نجد فيها موسيقى. ماهية الموسيقى الأصيلة إذًا بتحديد أكبر هي: الصيرورة الخالصة شبه المنتظمة.

أما الملحوظة الخامسة فهي أننا في سياق خبرة السماع المباشر، كما عرّفناها في الملحوظة الثانية أعلاه، لا نحيل الموسيقى إلى دلالة خارجية معينة في الطبيعة، ولا نعتبر إياها تجسيدًا لكيان فوق الطبيعة. في سياقها كذلك لا ننظر للموسيقى باعتبارها مجردَ نمطِ حركةٍ خالصٍ، ولا تجسيدًا ديناميكيًا لنظام استاتيكي في الأصل. لذلك فإننا، حين نبدأ بحثنا من هذه الخبرة، نتجاوز المفاهيم الثلاثة الرئيسة في أنطولوجيا الموسيقى على الترتيب: الكيان، والزمان، والمكان. بالإضافة إلى ذلك نحقق عن طريق البدء بها تجاوُزًا ثانيًا، وهامًّا، هو تجاوُز الإنسان نفسه بما هو مؤلِّف الموسيقى. بطبيعة الحال لكل موسيقى مؤلِّف، لكننا قد لا نعرف هذا المؤلف، حين نسمع ما لم نختبره من قبل، وفي كل الحالات لا نقوم بإحالة الموسيقى إلى المؤلِّف إلا بعد لحظات من السماع. كل ما نتلقاه في خبرة السماع المباشر هو صيرورة بلا صائر، ومَهمتنا هي معرفة طبيعة تلك الصيرورة.

التَّبْعِيد | التجسيم الزماني

يعني التبعيد إضافة أبعاد؛ فتبعيد الخط مثلًا هو الشكل المسطح، وتبعيد المسطح هو المجسم. حين نبحث ما نتلقاه في خبرة السماع المباشر، نجد أننا لا نتلقى ما نتلقاه مجردًا من الأبعاد المكانية، والزمانية. حين نسمع الموسيقى فجأة، نغض الطرف أولًا عن الزمان الطبيعي-الدوري، ونستبدل به تلقائيًا زمانًا آخَر، له طبيعة مختلفة. مع ذلك فالأمر أكثر تعقيدًا من مجرد زمان آخَر تخيلي، كما عبرت عنه سوزان لانجر مثلًا Langer, Susanne K., Feeling and Form. A Theory of Art, developed from Philosophy in A New Key, op. cit., p. 125.. الأمر أعقد؛ بسبب تعددية الأبعاد الزمانية. يمكن القول إن هذه العلاقة الحدسية، التي نعقدها تلقائيًا بين زمان المسموع، والزمان المسموع فيه، بين زمان الموسيقى، والزمان الطبيعي، على الترتيب ليست كذلك على بساطة ما طرحه سترافنسكي كعلاقة بين الزمان النفسي، والزمان الأنطولوجي، بتعبيره Stravinsky, Igor, Poetics of Music in the Form of Six Lessons, op. cit., p. 31..

ليس التبعيد فقط إضافة أبعاد، بل هو كذلك فهم لما نتلقاه في الأبعاد الطبيعية، والإدراكية. قد لمس بعض الفلاسفة، كأرسطوكسينوس، الأبعادَ الإدراكية، غير أن ما بقي من مؤلفاته لا يفيدنا كثيرًا على نحو واضح بصدد تلك الأبعاد الإضافية. هي إضافية من جهتين: جهة كونها أكثر عددًا من أبعاد المكان، والزمان الطبيعية، وجهة أننا نحن من يضيفها، ليس قصدًا، لكنْ تفاعلًا تلقائيًا مع ما نسمع مباشرةً. بعض هذه الأبعاد – كما سيلي تفصيلها – استاتيكية-مكانية، أي علاقات التزامُن، كالهارموني، وبعضها ديناميكية-زمانية، وهي كل علاقات التعاقُب بين النغمات في الخط اللحني، وبين الألحان وبعضها في الصيغة الموسيقية. سنطلق فيما يلي على هذين النوعين من الأبعاد في الموسيقى على الترتيب: الأبعاد المكانية، والأبعاد الزمانية.

الأبعاد المكانية في الوصف السابق، وفي خبرة السماع المباشر، بسيطة؛ بمعنى كونها أبسط من أبعاد الحيز الطبيعي الثلاثية: الطول، والعرض، والعمق. لا نتلقى من الموسيقى مباشرةً تبعيدًا مكانيًا، ولا نجد فيها حيزًا، كما طرح روبرت مورجان من قبل، حين استعمل مصطلح الحيز بوضوح كجانب من ماهية الموسيقى Morgan, Robert, Musical Time/Musical Space, pp. 527-538.. بالعكس: نتلقى مكانًا لا حيزًا؛ وهو مكان مكوَّن مِنْ بُعدٍ وحيدٍ، هو التزامُن. قد يرى راءٍ أن ما نسمعه في خبرة مباشرة، لو كان صوتًا مجسَّمًا، فإنه يطرح على الوعي مباشرةً أبعاد الحيّز الثلاثية؛ من حيث أننا نسمع الآلات، لو كان العمل أوركستراليًا، في ترتيبها في الأوركسترا نفسه، وهو البُعد، الذي إليه قصد روبرت مورجان على التحديد، كأحد مظاهر الحيز في الموسيقى، في مفهوم الحيّز الأدائي المصدر السابق، صفحات ٥٣٦-٥٣٧.. هي ظاهرة واقعية، يمكن اختبارها تجريبيًا، لكنها ليست ناتجة من خبرة السماع المباشر، كما أنها لا تتعلق ببُعد الموسيقى المكانيّ بالضبط كما حددنا معناه في الفقرة السابقة مباشرةً.

صحيح أن الموسيقى المجسَّمة، أو التي نسمعها مباشرةً من الأوركسترا، تأتي من أماكن متفرقة، على اليمين، وعلى اليسار، ومن الوسط، بزوايا مختلفات؛ فلكل آلة في الفِرقة جهتها بالنسبة إلى المستمع، وصحيحٌ أن هذا يخلق في تصورنا مكانًا متعدد الأبعاد، لكنه سيكون في كل مرة مكانًا للآلة الموسيقية، لا الموسيقَى. من الوارد كذلك أن نسمع المقطوعة نفسها غير مجسمَّة، أو أن يتم تحريفها في آلة الاستماع، مسمعة الراديو مثلًا، بحيث تتبدل أماكن الآلات، لكنها ستظل المقطوعةَ نفسَها. من الوارد – إضافةً إلى ذلك – أن يكون المستمع غير مُلمٍّ بأصوات الآلات، ولا يفرق جيدًا بين صوت آلة، وأخرى؛ بين صوت الفلوت، وصوت الكلارينيت، مثلًا، فيميز حيزَ الصوت، لكنه لا يميز الآلةَ، وعندئذٍ لا يعود الحيز أدائيًا على الدقة. إجمالًا نقول إن التجسيم الصوتي عنصر غير أصيل في الموسيقى، ويعتمد على مَصدر الصوت: الأوركسترا مباشرةً، أو المسمعة، أو التطبيق الرقمي، أو ما سوى ذلك. من الوارد أن يتعرض هذا الصوت المجسم للتحريف، كما أن المايسترو يلعب فيه دورًا أساسيًا بإبراز صوت مجموعة معينة من الآلات على حساب مجموعة أخرى. حتى أعمال معروفة ليستْ قديمة كأعمال بيتهوفن، وشومان، تحتاج من المايسترو إلى نوع من المساوَمة بين أصالة الأداء، وإمكانات القاعة، والآلات Cf. Rosen, Charles, The Romantic Generation, Harvard University Press, 1998, p. 21.. لا ينتمي كل هذا إلى خبرة السماع المباشر؛ لأن خبرة السماع المباشر لا تعنَى بالأداء الأصيل (كما أراده المؤلف). بالعكس كذلك: حين نستمع إلى الموسيقى المونوفونية (غير المجسَّمَة)، فنحن نعرف مسبقًا توزيع الآلات، أو حقيقة أن مصادر تلك الأصوات موزَّعَة في مكان على الأقل، وبالتالي فهذا التصور المكاني، الناتج عن الأداء، مستقلّ عن السماع المباشر. بشكل عام، إذا أدركنا مكانًا ما في الموسيقى المجسمة – بمفهوم مورجان عن مكان الموسيقى – فنحن ندرك مكان أداء الموسيقى، وهو يختلف عن تصور المكان الموسيقيّ، سواءً أعنينا به المكانَ، الذي تخلقه الموسيقى بحركتها، أم مكانَ حدوثِ الموسيقَى.

ما الذي نتلقاه إذًا من الموسيقى؟ نتلقى نسيج الأصوات في حال من اثنتين: التزامُن، أو التعاقُب، وذلك بحيث يمثِّل التزامنُ مكانَ الموسيقى، وهو كل ما يمكن للموسيقى أن تمنحه لنا في خبرة السماع المباشر من تصور عن المكان. أما البعد الزماني في الموسيقى، الذي يمثّله التعاقُبُ، فأمره أعقد؛ لأنه مركَّب. قلنا إن المتلقي في خبرة السماع المباشر يتلقّى بدءًا زمانًا بديلًا، أيْ زمان التعاقب بين الأصوات، والأحداث، لكنه – أي المتلقي – يَفقد الصلةَ بالزمان الطبيعي، والسبب هو الميزان بالدرجة الأولى. الميزان هو ما يعوّضنا عند سماع الموسيقى عن إدراك الزمان الطبيعي؛ لأنه يُضفي التناظر على إدراكنا للتغيُّر تلقائيًا. لكن الزمان الموسيقيّ، المنفصل عن طريق الميزان عن الزمان الطبيعي، ليس بسيطًا.

لقد أجملنا فيما سبق العناصر الزمانية في الموسيقى، وتفصيلُها في ثلاثة مستويات من الزمان، أو بالأحرى ثلاثة أزمان: الميزان، والإيقاع، والدراما. الميزان هو عنصر التناظر التعاقُبيّ، أما الإيقاع فهو إعادة ترتيب لهذا التناظر التعاقُبي، الذي يعيد المؤلِّف نظمَه في عمله لضرورات تعبيرية أو شكلية. أما الزمان الدرامي فهو تتابع الأحداث الموسيقية من أدناها في الخط اللحني؛ أي تتابع النغمات، إلى أقصاها في أعقد أشكال الموسيقى؛ أي تتابع أحداث موسيقية معقدة، كحدث اشتباك لحنين، وحدث انفضاض الاشتباك، وحدث تغلب أحد اللحنين على الآخَر … إلخ. لا يُشترَط إذًا في الزمان الدرامي من حيث التعريف أن يكون العمل الموسيقيّ دراميًا، أو ذا برنامج، كما قد يتبادر إلى الذهن. يُشترَط فيه فقط؛ لكي يتقوَّم، أن يكون لدينا تتابعٌ ذو مسار معين من الأحداث بشكل عام. لهذا فإن أبعاد الموسيقى تتركب في بنية تَزَامُنيّة-تَعاقُبية: بُعد مكاني واحد: هو التزامُن بشكل عام: بين النغمات في الأكورات، أو بين الألحان في الكنترابنط، أو بين أصوات الآلات في التلوين الأوركسترالي، وثلاثة أبعاد زمانية: هي الميزان، والإيقاع، والدراما.

يمكن القول إذًا إن الموسيقى ليست بالضبط “فنًا متعدد المراحل”، كما قال إنجاردن Ingarden, Roman, The Work of Music and the Problem of Its Identity, op. cit., pp. 90-91، ولا فنًا زمانيًا كما أفاد لسنج من قبل Lessing, Gotthold Ephraim, Laokoon, oder über die Grenzen der Malerei und Poesie, ebd., S. 28-29.. صحيح أنها متعددة المراحل، بمعنى كونها تعتمد على الذاكرة، وصحيح أنها تجري في زمان، ولا ندركها في لحظة واحدة حاضرة كاللوحة الفنية، ولكن كل هذا لا يميزها على نحو خاص. ما يميزها فعلًا – من وجهة نظر الكاتب – هي أنها فن متعدد الأزمان، وأنَّ ذلك مكوّن أصيل في ماهيتها، يتبدى في الخبرة المباشرة بها، دون اعتقادات مسبقة، وأنها الفن الوحيد المُتَمَتِّع بتعددية الأبعاد الزمانية إلى ثلاثة. يمكن النظر إلى الشعر الموزون الدرامي مثلًا بما هو متعدد الأزمان؛ ففيه زمان الإيقاع، وزمان الدراما. لكن الفرق بينه من جهة، وبين الموسيقى من جهة أخرى، في نقطتين: أولًا: أن عدد الأبعاد الزمانية فيه لا يمكن أن يصل إلى ثلاثة، وثانيًا: أنه فن يعتمد على المفاهيم المجردة كمادة فنية، وليس على الزمان بالأساس يعي الكاتب أن في الشعر الموزون مساحةً للشاعر لأنْ يستعمل زحافًا، وعللًا، بعينها، مما قد يعني تعدد الأبعاد الزمانية في الشعر بين ما تسمح به القواعد، وما سمح به الشاعر لنفسه في إطار القواعد. بيد أن مساحة تلك الحركة، والحرية، في الشعر بسيطة جدًا مقارنة بالموسيقى الموقعة، ولا تمثل جانبًا جوهريًا من ماهية الشعر. والدليل أننا لا نفرق في الشعر بين ميزان (أو عروض)، وإيقاع، بل نقول: إيقاع أو وزن دلالةً على أمرٍ واحد.. لهذا جاز في الشعر ألا يكون موزونًا كقصيدة النثر، التي تتخذ مادتها الفنية من اللغة ذاتها، خاصة في الاتجاه اللساني في الكتابة لمفهوم الاتجاه اللساني في الشعر انظر: القاسمي، محمد: قضايا النقد الأدبي المعاصر، سبق ذكره، ص ٨٠-٨١..

من الصحيح أن السامع لا يملك هذا التنظير المتعلق بتبعيد الزمان، أو ليس من الضروري أن يملكه؛ كي يحقق خبرة مباشرة بالموسيقى. مع ذلك فمن الصحيح أيضًا أن الإنسان عمومًا لا يملك تنظيرًا للزمان الطبيعي بالضرورة، ومع ذلك يدركه. أهم دليل على ظاهرة التبعيد الزماني في الموسيقى هو انصراف السامع عن الزمان الطبيعي لحظة السماع، وارتباطه المباشر، والتلقائي، بزمان الموسيقى المركّب. حتى حين نسمع لحنًا بسيطًا منفردًا، فنحن نتابع فيه ترتيبَ تلك النغمات تحديدًا في خط لحني واحد، وهي صورة من صور التعاقُب الدرامي، فحتى ظهور النغمة الواحدة هو حدَثٌ في حد ذاته، يعقبه ظهورٌ لنغمة مختلفة، أو النغمة نفسها، وهو حدَثٌ بدوره. كلُّ تَعَاقُبٍ بين أحداثٍ زمانٌ، ودراما. من هنا نرى أنه من الضروري وضع سؤال ماهية الموسيقى في سياق فلسفة الزمان.

من التوحيد إلى الثالوث | الزمان الموسيقيّ

حين ندرس أهم محطات فلسفة الزمان في الفلسفة، والفيزياء الكلاسيكية، والحديثة، نجد أننا أمام تصور أساسي للزمان، هو كونه بُعدًا واحدًا. إن كل نظريات الزمان منذ أرسطو حتى تطويرات النسبية العامة عند منكوفسكي، وباربور، لم تقدم تصورًا للطبيعة يتضمن أكثر من بعد واحد للزمان، بل انتهت تلك التصورات إلى النسيج الزمكاني، أي النظر إلى البعد الزماني بما هو بعد مكاني رابع لمزيد من التفصيل حول هذه النقطة انظر: الصياد، كريم: الزمان الموسيقيّ - دراسة مقارنة بين الزمان الموسيقي والزمان الطبيعي، المجلة السعودية للدراسات الفلسفية، عدد ٢، سبتمبر ٢٠٢١، ص ٧٧-١٠٠.. لكن الموسيقى تطرح علينا – كما سبق بيانه في الفقرة السابقة – تصورًا عن زمان ثلاثي الأبعاد؛ وهو أساس ظاهرة التجسيم الزماني.

بالرغم من اختلاف نظرياته في الفيزياء الكلاسيكية والحديثة، ظل الزمان يعبَّر عنه بإحداثي واحد فقط، أي أنه كان أحادي الإحداثيات، كمسافة، بخلاف الحيز ثلاثي الإحداثيات. فإذا أردتَ تحديد موعد معين فستفكر في إحداثي زماني واحد، هو الآن، أو المستقبل، لكن الزمان الموسيقي مختلف بهذا الصدد؛ فلا يمكن تحديد موقع حدث موسيقي معين بإحداثي واحد، إلا إذا كنا نقيس الزمان الموسيقي الطولي بالزمان الدوري، كأن نقول: عند الدقيقة الأولى من هذه السيمفونية وقع كذا مثلًا. هذا قياس يعتمد على الزمان الطبيعي، لا الموسيقيّ، ولهذا فهو غير دقيق؛ فحتى الأوركسترا نفسه، مع المايسترو الواحد، لا يمكنه تحديد موقع حدث موسيقي ما في المقطوعة اعتمادًا على الزمان الدوري بشكل قابل لإعادة الإنتاج؛ نظرًا لاختلاف مدة العزف في كل مرة، ولو بقدر ضئيل. هذا بالإضافة إلى تدخُّل الإيقاع، والدراما في هوية هذا الحدث الموسيقيّ أصلًا.

بالتالي لا يبقى لنا إلا أن نحدد موقع الحدث المُراد تحديده وفقًا لإحداثيات الزمان الموسيقي نفسه على نحو زماني خالص، وعندئذٍ سنقول بشكل أكثر دقة: الحدث س، الذي وقع بعد الحدث ص، مع ميزان كذا، وإيقاع كذا. التعاقب بين الحدثين س وص درامي، وهو الإحداثي الدرامي، وهو ينقسم إلى: الإحداثي الدرامي البنيوي؛ أي الإيقاع الداخلي في بنية العمل؛ أي أن س وقع مرة أخرى بعد ص مثلًا، والإحداثي الدرامي المضموني: وهو وقوع الحدث مرة واحدة بما لا يسمح باستنباط بنية تناظرية. أما الإحداثي الثاني فهو ما يتعلق بالميزان، الذي يحدد عدد الوحدات الإيقاعية في المازورة؛ وأما الإحداثي الثالث فهو الإيقاع، الذي استعمله المؤلف للمقطوعة، أو في هذا الجزء منها، والذي يحدد طول كل من تلك الوحدات الإيقاعية. قد يرى راءٍ أن الميزان زمان طبيعي، أو أنه لا يفقد الصلة بالزمان الطبيعي، لكن ذلك هو ما قد يبدو للوهلة الأولى قبل التمحيص؛ فإن باستطاعة المايسترو، أو العازف، تغيير سرعة العزف، وهو ما يعني إمكانية انفصال الميزان عن الزمان الدوري الطبيعي، الأمر الذي يعني بالتبعية استقلال الميزان عن الزمان الطبيعي. بالإضافة إلى ذلك، وكما ذكرنا بصدد الميزان سابقًا، فإن الميزان يجعلنا نغفل الوعي بالزمان الطبيعي، ويستبدل به زمانًا آخَر في خبرة السماع المباشر. هذا يعني أن الميزان هو العنصر الموسيقيّ الأساسي، الذي يفصلنا عن الزمان الطبيعي، ويسمح بالاستقلال الزماني للموسيقَى.

هذا التحديد ثلاثي الأبعاد الزمانية للأحداث الموسيقية يمكن اختباره في خبرة السماع المباشر. قد نرى مع برامز مثلًا في الحركة الختامية من سيمفونيته الرابعة، كيف استعمل – بمهارة استعراضية – عدة إيقاعات على الميزان نفسه مقام مي الصغير، مصنف ٩٨.. ربما يبدو هذا الإيقاع، وذلك الميزان، غيرَ ضروريينِ لتحديد موقع الحدث؛ فقد نكتفي بالبعد الدرامي، لكن ذلك الاكتفاء لا يبين لنا هيئة التعاقب بين الحدثين س وص من جهة، كما لا يبين طبيعة كل منهما أصلًا. هي نقطة بالغة الأهمية؛ لأن كلًا منهما يتحدد على تخوم الآخَر، وهي مسألة إشكالية، تتطلب إحداثيات أعلى، فأعلى؛ لتحقيق التمايز الكافي بين س وص. لذلك فالتحديد الدرامي البحت غير دقيق، كأنك تحدد موقع شيء ما في المكان غافلًا عن بعد العمق: “هناك … لكن في أي طابق من المبنى مثلًا؟”

هكذا نصل إلى أن أبعاد الزمان الموسيقي مثلثة، كأبعاد المكان الطبيعي: الدراما والميزان والإيقاع. وهي أبعاد تتداخل فيما بينها لتصنع التعاقب الموسيقي، وذلك دون بُعد مكاني جوهري، حتى وإنْ كانت الموسيقى تخلق تصورًا عن المكان. غير أن الموسيقى لا تتحرك في هذه الأبعاد، كما قد يساء فهم النتيجة السابقة. تُنتِج الموسيقَى حدسيًا هذا التصور الزماني المركب في العقل، تمامًا كما ينتِج الجسمُ المتحيز في الفضاء فكرتنا عن مكان ثلاثي الأبعاد بشكل مباشر. لهذا سبق القول في القسم الأول بأن الموسيقى صيرورة نقية، منتجة لتصور عن زمان ثلاثي الأبعاد، هو الزمان الموسيقي. مع ذلك فليس هذا الزمان ثلاثي الأبعاد تأويلًا للموسيقى، بل هو ماهيتها الأصيلة، التي نتوصل لها بخبرة السماع المباشر. وقد طرحنا أمثلة أعلاه للبرهنة على استحالة تحديد حدث موسيقيّ معين من دون اللجوء إلى كل من الميزان، والإيقاع، والدراما، معًا. كما يجدر بنا هنا أن ندفع كذلك الظن الخاطئ بأن هذه الأبعاد توازي بشكل ما لحظات الزمان الثلاث: الماضي، والحاضر، والمستقبَل، بل الصحيح هو أن كلًا من تلك الأزمان الثلاثة يتضمن لحظات ثلاث؛ وهو المعنَى الدقيق لتعدد الأبعاد الزمانية.

عن طريق الإحداثيات الثلاثية للزمان الموسيقيّ تُنتِج الموسيقى زمانَها الخاصَّ، لكنه لا يختلف عن الزمان الطبيعي في عدد أبعاده فحسب، بل كذلك في بنيته العامّة. الزمان الموسيقيّ ليس زمانًا دوريًا بمعنى أننا نجد الحدث الموسيقي الواحد أكثر من مرة على مسافات متساوية، أو شبه متساوية؛ فحتى التكرار في الموسيقى يضيف لنا الجديد؛ لأنه ليس ضروريًا ببساطة. لأنه ليس ضروريًا فإننا نتساءل في خبرة السماع المباشر عن دور تكرار هذا الحدث، مما يبدّل هويته. الملاحظة نفسها التي توقف عندها جانكلفتش في تفرقته بين التكرار في اللغة، والتكرار في الموسيقى Jankélévitch, Vladimir, Music and the Ineffable, op. cit., pp. 18-25.. حتى ما يُستعاد كما هو بالضبط مرة أخرى في الموسيقى لا يكون هو نفسَه.

إذن فالزمان الموسيقيّ زمان طولي بخلاف الزمان الطبيعي الدوري، الذي تعدّه دورات الساعات، وأجرام السموات، والتي تُكرر حدثًا بعينه على مسافات متساوية، أو شبه متساوية، مكانيًا. لهذا وقع اختيار البشر على دائرة، أو تكرار بشكل عام في الساعات الإلكترونية مثلًا، ليعبر عن الزمان الطبيعي. الزمان الطبيعي لصيق بالمكان، بل هو مشتقّ أصلًا من المكان، الذي اشتُقَّ بدوره من المسافة، والتي إذا تعددت أبعادها، نتج المكانُ متعددُ الأبعاد. أما الزمان الموسيقي فهو مستقلّ عن المكان، يعبّر عن نفسه بنفسه دون الحاجة إلى حَدّ، أو عَدّ. لهذا لا نعتبر دقات الساعة موسيقى، ولا طنينَ المُبَرِّد المنتظم مع وجود استثناءات محدودة كأعمال جون كيدج John Cage، التي سيلي الكلام عليها في قسم العدم الموسيقيّ، والتي قدم فيها فعلًا صوت المبرِّد مثلًا. وهي أعمال يختلَف عليها ما إذا كانت موسيقى أصلًا أم لا على أية حال. راجع مثلًا محاضرة جوليان دود Julian Dodd عن عمل كيدج ٤'٣٣''. يرى دود أن أعمال كيدج الصامتة أعمال فنية، لكنها ليست أعمالًا موسيقية: https://www.youtube.com/watch?v=WTCVnKROlos&t=11s (28.5.2021, 8:00 am (UTC+02:00) Cairo). انظر أيضًا: Morgan, Robert P., Musical Time/Musical Space, op. cit., pp. 527-538, John Cage in his more extreme moments, has attempted to transcend the spatial framework entirely, allowing music to unfold in time totally without restriction, the results seem peculiarly unmusical. See also: Davies, Stephen, John Cage's 4′33'': Is it music?, Australasian Journal of Philosophy, 75:4, 1997, pp. 448-462, at. pp. 456-457. See also: Dodd, Julian, Works of Music. An Essay in Ontology, Oxford University Press, USA, 2007, pp. 195, 217..

إن قولنا مثلًا: “إن نابليون بونابرت كان هامشيَّ الذّكْر، ثم صار معروفًا بموهبته التكتيكية، ثم صار دكتاتورًا، ثم نُفي، ثم عاد إلى وطنه، ثم نُفي ثانيةً، ثم مات مقتولًا.” هذه العبارة مضمونية، لكنها تحمل كذلك موسيقى بما هي حاملة لنظام تعاقُب معين. بيد أنني بعد قراءتها لا أحتاج الزمانَ الدوري لتتبعها في العقل، إلا إذا تعمدتُ ذلك. هي موسيقى تنطلق من نقطة أ (كان مهمش الذكر) إلى نقطة ب (مات مقتولًا) على خط مستقيم، له بداية، وله نهاية. زمان مختلف بوضوح عن زمان الساعة، أو زمان السماء الدوري. حتى عودة بونابرت إلى فرنسا ثانيةً، ونفيه للمرة الثانية، ليس تكرارًا للحدث نفسه. أيضًا/ برغم ما في هذه العبارة من موسيقى بمعنى خاصّ، فهي ليست موسيقى، ولا نعتبرها في الخبرة المباشرة موسيقى؛ لأنها مضمونية، وتملك موضوعًا متعينًا، هو شخص بونابرت وحياته، ولا تتقوَّم بصيرورة خالصة، وتحيلنا إلى المكان: فرنسا، والمنفَى. حتى إذا لم نحدد مكانًا معينًا في قصة ما، مثل رواية الحب في المنفى لبهاء طاهر مثلًا، فإننا نعرف بالتأكيد أنها وقعت في مكان-لمْ-نذكره. المشترَك بين هذه العبارة من جهة، وأبعاد الزمان الموسيقيّ من جهة أخرى هو الزمان الدرامي؛ فهي تفتقر – هذه العبارة – إلى الإيقاع، وإلى الميزان. ما يمكّننا من تبيُّن دور كل من الإيقاع، والميزان في الزمان الموسيقي. إذا كنا لا نكتفي بإحداثي الزمان الدرامي لتحديد حدث موسيقي معين في مقطوعة موسيقية، ونحتاج إلى الميزان، والإيقاع كذلك لإنجاز ذلك التحديد، فإن لكل من البُعدَين الزمانيين الأخيرين دورًا أبعد من ذلك، هو إكساب الموسيقَى تجسيمًا زمانيًا. يحقق هذا التجسيمُ الزماني استقلالَ الزمان الموسيقيّ، بحيث لا تتطلب الموسيقى نقطة مرجعية خارجية مَكانية لتحديد أحداثها. هنا يمكن التوصل إلى فرق ثانٍ هام بين الزمان الموسيقي، والزمان الطبيعي: فالأول مستقل عن النقطة المرجعية الخارجية المَكانية، أما الثاني فيتطلب بالضرورة مثل هذا المرجع المكاني (الساعات أو الأفلاك).

الصيرورة بلا صائر | الموسيقى كأنماط للتطور الخالص

كما سبق ذكره، فإن الموسيقى تتمتع بخصيصة تُفردها بين ظواهر الوعي والطبيعة، على اختلافاتها؛ هي أنها نمط، أو في الحقيقة عدة أنماط للصيرورة-في-ذاتها. هذا بحيث تعني الصيرورة-في-ذاتها مفهومَنا نفسَه عن الصيرورة مجردًا من البعد الزماني، أي الذي نعيه في آنٍ واحد. بعبارة أخرى: الصيرورة-في-ذاتها، التي نقصدها في هذا السياق، هي الصيرورة-بلا-صائر. هذا هو نفسه معنَى نمط التطوُّر الخالص، فهو خالص؛ لأنه خالص من المُتطوِّر.

الموسيقى قد تكون – بين مختلَف ظواهر الوعيِ والطبيعة – الظاهرة الوحيدة، التي تسمح لنا باستحضار نمط التطور الخالص على نحو محسوس، لا مجرد فكرة مجردة عنه، وعلى نحو حدسي، لا يتطلب الاستنتاج والتحليل، وعلى نحو موضوعي، يمكن تداوُلُه بين الذوات. من الغنيّ عن الذّكر أنَّ المضامين الدرامية، والشعرية، والعاطفية-الشخصية، تُشَوِّش هذا النمط. بعبارة أخرى: فإن تلك المضامين تشتت الوعيَ، حين يتلقَّى الموسيقى، عن استبيان هذا النمط؛ فحتى إذا وجد المتلقي فيه نمطًا للصيرورة، فهو لا يتلقاه حدسيًا، وإنما بعملية تجريد، وتتداخل معه عناصر المتطوِّر، المادة الفنية المضمونية، فتتسع مساحة أكبر للاختلاف في التأويل بين الذوات بسبب زيادة عدد المتغيرات في المعادل. لهذا قلنا فيما سبق إن الخطوة الأولى لتبين ماهية الموسيقى الأصيلة هي فصلها عن المضامين العاطفية-الشخصية. الفكرة هنا هي أن تلك المضامين العاطفية-الشخصية هي الأكثر شيوعًا في تلقي الموسيقى، رغم كونها ليست النوع الوحيد من المضامين. لقد أسلفنا القول في ذلك في المقالات الخاصة بهانسلك على معازف البطولةُ للفانين | تسليح الموسيقى الكلاسيكية، ونهاية الكلاسيكية | حروب الموسيقى الباردة؛ فإن الإنجاز الرئيس لهانسلك – في رأي الكاتب وبناءً على ما سبق – هو تحقيق استقلال الموسيقى على المستوى الصوري-الديناميكي بفصلها عن العواطف.

قد رأينا في المقالتين السابق ذكرهما بقدر أكبر من التفصيل كيف أنجز هانسلك هذه المَهمة، وقلنا إن لها امتدادًا عميقًا في سِلْك المثالية الألمانية. لا يمكننا بطبيعة الحال أن نغفل دورَ شوبنهور في إنجاز خطوة مقابلة، لكنها مكمِّلَة، هي استبعاده للموضوعات غير الموسيقية، وذلك في سياق استبعاده الصريح لكل موسيقى وصفية. وقد أوضحنا فيما سبق بصدد الحديث عن الهارموني في خبرة السماع المباشر كيف أن لعزف التآلفات أثرًا شعوريًا قابلًا لإعادة الإنتاج، لكنه، وبما هو قابلٌ لإعادة الإنتاج، فهو ليس شخصيًا، وإلا اختلف من مؤلِّفٍ إلى آخَر، ومن متلقٍ إلى سواه.

هذا التمييز في حد ذاته – عند هانسلك وشوبنهور – بين ما هو موسيقيّ، وما هو غير-موسيقيّ، حتى لو لم يكن مُفَصَّلًا، ومُحْكَمًا، ليس فقط الخطوة الأولى نحو ماهية الموسيقى الأصيلة، بل هو الخطوة الهُمَّى؛ لأنه يعني بدءًا، ومهما كانت درجة إنجازه ضعيفةً، أنَّ للموسيقى ما يميزها عمّا سواها من ظواهر الوعي من جهة، وأنَّ لها استقلالَها عمّا يُصاحِبها من شِعر، أو دراما؛ أي استقلالها عن المضمون الشخصي للمؤلِّف، والمتلقِّي، كليهما. هذا تمييز متأصِّل في الفلسفة الألمانية خاصةً، نجده واضحًا بدءًا من كانط، الذي أقرّ بعجز الموسيقى اللا موضوعية عن احتمال مضامين Cf. Bonds, Mark Evan, Idealism and the Aesthetics of Instrumental Music at the Turn of the Nineteenth Century, op. cit, p. 392..

في السياق الحالي، وعند هذا الحد، وبرغم أن تيار الموسيقى ككيان كان الأقرب على نحو عام إلى ماهية الموسيقى الأصيلة كما قدمنا، فإن أكثر من اقترب من ماهية الموسيقى كصيرورة-في-ذاتها على نحو خاص كانت سوزان لانجر في سلك فلسفة الموسيقى الألمانية السابق. ذلك أنها جعلت غاية الشكل الديناميكي في ذاته، وهي الغاية، التي يستهدفها العمل على نحو شكلي بحت، من خلال عامِل تماسكِه، وهو الإيقاع. لقد اقتربت لانجر من تصور الموسيقى كصيرورة خالصة، لكنها لم تصل إليه؛ لأن الإيقاع نفسه عنصر صائر في الموسيقى، وليس ثابتًا يمكن أن نحيل الصيرورة إليه. إذًا فما الذي يمنح الموسيقى تماسُكَها الشكلي، واستقلالها الأنطولوجي؟ التَّبْعِيد هو ما يمنحها ذلك؛ لأنه يحقّق وجودَها المستقلّ، شكليًا، وأنطولوجيًا، في حجم زماني.

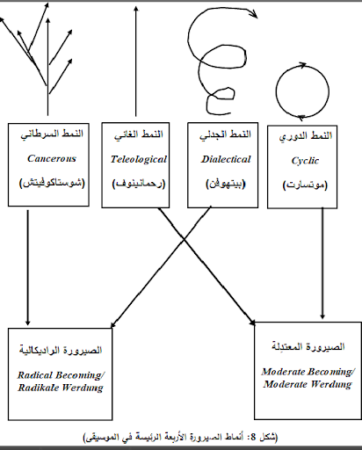

يقدم لنا الموسيقيون، وخاصة في الموسيقى الخالصة، منظوراتٍ متعددةً لفهم التطور بما هو تطور من خلال نمط الحركة، وبالتالي يمكن إعادة فهم الحركة في الطبيعة والتاريخ كليهما طبقًا لها. يمكن هنا التمثيل بأربعة أنماط رئيسة للصيرورة في الموسيقى: نمط موتسارت الدوري، أو الثنائي، ونمط بيتهوفن الجدلي، ونمط رحمانينوف الغائي، ونمط شوستاكوفيتش السرطاني.

١. النمط الدوري: موتسارت (+١٧٩١)

إن الطبيعة من منظور النمط الموتسارتي نظام متسق، غير متصارِع داخليًا، ويُعد الصراعُ فيه ظاهرةً استثنائية غير طبيعية، ناجمة عن خطأ ما في النظام، قد يمكن، بل يجب، التخلص منه. يظهر هذا في حرص موتسارت على صناعة التوازُن بين تيمتين في حركة العمل، بحيث تبقيان متوازنتين وجودًا، وعدمًا؛ فلا تذوب إحداهما في الأخرى، كما لا تُشتَقّ إحداهما في الأصل من الأخرى بالضرورة (مثال: الحركة الأولى من السيمفونية رقم ٤٠) مقام صول الصغير، تصنيف كوشيل رقم ٥٥٠.. الطبيعة الموتسارتية نظام مُحكَم مغلَق، لا تتسرب إليه العشوائية، لذلك يدور في دوائر مغلقة، كدورات الأجرام السماوية. في هذا العالَم قد يَظهَر ما هو جديد، لكنه غير متطوِّرٍ مما هو قديم، وقد يستعاد (في قسم إعادة العرض) في هيئة مختلِفة، في مقام مختلف، لكنه ليس تطويرًا داخليًا للأصل. لهذا فشكل التطور الموتسارتي أقرب إلى الدائرة المغلقة، وأقرب إلى تصورنا عن الزمان الطبيعي؛ كونه دوريًا. نقول: أقرب؛ لأن الزمان الموسيقي عمومًا طولي، لكن موتسارت يحاول تطويعه كصورة للزمان الطبيعي الدوري. هي صيرورة معتدلة سنرجع للحديث عنها بصدد الأصول الميتافيزيقية لأنماط الصيرورة الموسيقية في ختام هذا القسم. يمكن كذلك وصف النمط الموتسارتي بالنمط الثنائي إحالةً إلى قانون الثالث المرفوع. الثالث المرفوع هنا هو سبب الصراع، أو الخطأ، الذي يُرفَع؛ ليتحقق لنا التوزانُ.

٢. النمط الجدلي: بيتهوفن (+١٨٢٧)

على النقيض من ذلك يتخذ نمط التطور البيتهوفني شكلًا أقرب إلى اللوْلَب؛ في جمعه بين خاصيتي الدوران، والاتجاه في خط مستقيم؛ فالقديم يُستدعَى فعلًا لدى بيتهوفن (وهو الدوران)، لكن في صورة جديدة (وهو الخط). من الممكن أن ينشأ عن هذا التطور ما هو جديد، لكنْ في حدود استيعابه للقديم (مثال: الحركة الأولى من سيمفونيته الخامسة) مقام دو الصغير، مصنف رقم ٦٧.. لا وجود لما هو جديد أو يظهر للمرة الأولى، أو الأخيرة، عند بيتهوفن. الكون البيتهوفني مفتوح على الجديد، والقديم، كليهما. ونظرًا لإمكانية ظهور هذا الجديد كجزء من طبيعة النظام نفسه، فإن الخروج على النظام ليس خطأً فيه، وليس استثناءً، بل طبيعة؛ وهو نمط التطور الجدلي (الديالكيتك) بشكل عام. البنية الهندسية المجردة حاضرة حضورًا قويًا عند بيتهوفن، لكنها بنية مفتوحة، متغيرة باستمرار، ولا تستعيد نفسها إلا بشكل مختلف كل مرة، وتبدأ من وحدات أوّليّة، وتصعد إلى أبنية معقدة، لكنها غير مغلقة، غير نهائية في اكتمالها. لذلك يوحي موتسارت بوضعية الكمال، والتناهي، بينما يوحي بيتهوفن بحركة الوصول إلى اللا متناهي. الأول داخل النظام الذي لا يغادره، والثاني يجد نظامه في الحركة دون تصور عن الداخل والخارج؛ فالخارج جزء من الداخل، وخصيصة من خصائصه، التي لم تفصح بعدُ عن نفسها، وحين تنفضّ، فإنها تُشكّل داخلًا، له خارجٌ مباطِنٌ جديدٌ، وهكذا. الكون البيتهوفني إذن متطور بطبيعته، بل إن التحوّل، والصيرورة طبيعةٌ فيه لا مناص منها، في مقابل الكون الموتسارتي البسيط، الواضح، المفهوم، والثابت.

لهذا فإن بيتهوفن قد يكون في هذا السياق أصدق أنماط الصيرورة تعبيرًا عن الصيرورة-في-ذاتها. التصور الصيروري الراديكالي (أي الصيرورة-في-ذاتها) يتطلب التأليف الراديكالي، لا شيء جديدًا، أو يحدث للمرة الأولى، أو الأخيرة في الصيرورة بما هي صيرورة. كي نفهم الصيرورة في أوضح صورها تجريدًا علينا أن نتتبعها في العنصر الواحد؛ فلو تعددت العناصرُ، لما لاحظنا الصيرورةَ بوضوح، بل سنرى تجاوُرًا، لا تعاقُبًا. اللحن الثاني عند موتسارت يأتي مجاوِرًا للحن الأول، ثم يحدث بينهما التفاعلُ، لكن اللحن الثاني عند بيتهوفن كثيرًا ما يأتي تنويعًا، واشتقاقًا من اللحن الأول. لذلك نرى الصيرورة عند بيتهوفن بدرجة أوضح، ونرى أيضًا أن بيتهوفن قد قدّمَ تأليفًا راديكاليًا؛ أي: التأليف، الذي يعتمد على الحد الأدنى الممكن من الجمل اللحنية الجديدة Cf. Marx, Adolf Bernhard, The Music of the Nineteenth Century and its Culture, op. cit., pp. 43-44..

٣. النمط الغائي: رحمانينوف (+١٩٤٣)

في مقابل كل من النمطين الموتسارتي، والبيتهوفني يقوم نمط الصيرورة عند رحمانينوف على وحدة التفكك والتماسُك، لكنْ في سبيل غاية التماسك النهائية. إن الزخارف والإنماءات من وحدات أوّلية – في مستوى وحدات بيتهوفن الأولية – والمعبّرة عن حالة من التفكك، والذوبان، تتحد كغاية لها في اللحن، الذي يظهر ظهورًا سِيَادِيًا بالغ الوضوح في النهاية، بما يفوق وضوح اللحن عند بيتهوفن، وبما هو في مستوَى وضوح ألحان موتسارت. إن الحركة الثالثة مثلًا من كونشرتو البيانو الثالث لرحمانينوف مثالٌ واضح على هذه البنية مقام ري الصغير، مصنف رقم ٣٠.. يتكون اللحن في نهاية الحركة الثالثة من هذا الكونشرتو عبر مخاض طويل، يبدأ من الحركة الأولى كتيمة معارِضة تُعزَف بالكورنو، ويستمر إنماؤها في الحركة الثانية، ثُم الثالثة، حتى تظهر أخيرًا في شكلها النهائي، في أقصى تبلُورٍ لها، في ختام الحركة الثالثة. هذا هو ما نجده كذلك بوضوح في الحركة الرابعة الختامية من سيمفونيته الثانية؛ فاللحن يتبلور في كل من نهاية قسم العرض، ونهاية قسم إعادة العرض، كغاية من كل تلك الزخارف، والمنمنمات، بعد أن تطور عبر مسيرة طويلة معقدة منذ الحركة الأولى مقام مي الصغير، مصنف رقم ٢٧..

أيضًا، كما كان اللحن عند موتسارت وحدة بناء العمل، صار عند بيتهوفن مرحلة من مراحل تطور العمل، ثم غدا غاية العمل نفسها عند رحمانينوف. لهذا كان لموتسارت تاريخٌ أثرى كمًّا بمراحل في التلحين، تلحين الأوبرا مثلًا، إذا ما قورن ببيتهوفن، ورحمانينوف. ما يمنح لحنَ رحمانينوف هذه الغائيةَ هو بيانُ التناقضِ بين ما يسبق اللحنَ من زُخرُفٍ مفكَّكٍ متناقِض من جهة، وبين تماسُكِ اللحن نفسه فيما بعد من جهة أخرى. ليست هذه الزخارف على جدار بناء ما، بل هي نفسها مكوِّنٌ أساسي في البناء، وهو ما يميزها عن زخارف الباروك عند يوهان سيباستيان باخ، وأنطونيو فيفالدي مثلًا. الكون الرحمانينوفي إذًا كون غائي، يبحث باستمرار – كغاية له – عن الوحدة والنظام؛ وهو حين يصل إليها ينتهي العمل (الكونشرتو الثالث للبيانو مثلًا)، وحين يفقدها ينتهي العمل أيضًا (الحركة الأولى من السيمفونية الثانية، أو الحركة الأولى من كونشرتو البيانو الثالث مثلًا)؛ فالانتهاء إلى الغاية انتهاءٌ للطريق، وضياع الطريقِ إلى الغاية ضياعٌ للطريق. لذلك تنتهي أعمال رحمانينوف إما بالظهور الكامل للحن-الغاية، أو بالتحلل والتناهي إلى وحدات أولية، تتلاشى تدريجيًّا. إنه تأويل للطبيعة مناسب للتصور الديني-الإبراهيمي بالذات؛ بما يعتمد عليه من تصور للنظام، الذي يحكم تطورَهُ التوجّهُ نحو الغاية منه. وليس من الغريب – بناءً على ذلك – أن يقتبس رحمانينوف تيمة يوم الغضب، الترنيمة الدينية القروسطية، في أغلب أعماله، في مواضع مفصلية: في الانتقال من لحنٍ إلى آخر، وفي إنماء الألحان Cf. Academic American encyclopedia, Grolier Incorporated, Danbury, Conn, 1990, Volume 6, p. 163. See also: Woodard, Susan Jeanne, The Dies irae as used by Sergei Rachmaninoff: Some Sources, Antecedents, and Applications, Ohio State University, 1984..

٤. النمط السرطاني: شوستاكوفيتش (+١٩٧٥)

في مقابل الأنماط الثلاثة السابقة يتميز نمط التطور عند شوستاكوفيتش بمساحة أكبر بكثير من التفكك، لهذا يمكن فهمه بشكل أوضح نوعًا من خلال مقارنته برحمانينوف خاصةً. فالتفكك عند رحمانينوف يبحث عن الغاية منه، أما لدى شوستاكوفيتش فهو بلا غاية، يتكاثر تكاثرًا سرطانيًا غير محدود كمًا، وغير محدَّد كيفًا. لهذا يختفي اللحنُ في أغلب أعمال شوستاكوفيتش الكلاسيكية (أيْ ما سوى موسيقى الجاز والموسيقى التصويرية)، ولهذا أيضًا صارت موسيقى شوستاكوفيتش الكلاسيكية مرجِعًا تطبيقيًا في التأليف اللا-ميلودي. برغم ذلك يوحِي العمل عند شوستاكوفيتش بخطّة باطنة، بحيث لا نستطيع القول ما إذا كنا بإزاء فوضَى كاملة أم نظامٍ خفيّ. يحافظ شوستاكوفيتش على هذا التوتر بين الفوضى، والنظام حتى نهاية العمل في أغلب إنتاجه الكلاسيكي، ما يعني أن الكون الذي يقدمه متردد بين النظام، والفوضى، بينما كان حضور النظام بشكل أو بآخَر عند النماذج الثلاثة السابقة حاسمًا.

الكونُ الشوستاكوفيُّ نموٌّ غير عقلاني، شبه آلي، أو آلي، لا غرض له سوى النمو والتمدد المفزع، والمضحِك في آنٍ، لكننا نشتبه دائمًا – دون يقين – في وجود نظام فيه، أو غاية له، مجرد اشتباه لا يعكس مِن الحقيقة قَدْرَ ما يعكس مِن عجزنا عن إدراكها، قَدْرَ الشكِّ، والعدمِ، والضآلةِ الإنسانية. لهذا كذلك استعمل شوستاكوفيتش الأوركسترا بحيث يحاكِي حركة الآلة، لتجسيد هذه الحالة من النموّ الميكانيكي غير العاقل، ما يمكن تسميته بالسرطان الميكانيكي، كما نجد بوضوح في كونشرتو التشيلّو الأول مثلًا مقام مي بيمول الكبير، مصنف رقم ١٠٧.، أو سيمفونيته العاشرة مقام مي الصغير، مصنف رقم ٩٣.. هذا تعبير بشكل أو بآخر عن حالة ما بعد الحداثة، وما بعد الحرب العالمية الثانية: حالة انهيار الغايات، وصُعود الآلات. لهذا يمكن في موسيقى شوستاكوفيتش استبصارُ آلة الموسيقى على حساب موسيقى الآلة. إن استعمال شوستاكوفيتش للمقام الكروماتي، الذي لا يراعي نظريةَ المقام، بل ترتيبَ النغمات على الآلة دون ترك مسافات، والإيحاء بالأصوات الميكانيكية، يبرِز صوت الآلة بما هي آلة، وليس بما هي آلة موسيقية. من جهة أخرى، وبناءً على ما سبق، فقد تكُون موسيقى شوستاكوفيتش هي الموسيقى المناسبة، المصاحبة لصوت هيدجر في نقده للتقانة الحديثة في السؤال عن التقانة – ١٩٥٣، ورؤيته لأثر الآلة المدمِّر على ماهية الإنسان المعاصر Siehe: Heidegger, Martin, Die Frage nach der Technik, in: Gesamtausgabe, Band 7, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 2000, S. 29.. وهكذا نجد في الموسيقى اللا مقامية، اللا موضوعية، معنًى إيجابيًا، يستحضِر اللا-إنسانية، إذا ما قارنّا هذا برأى أدرونو في دور الموسيقى اللا مقامية كلغة نافية للإنسانية Adorno, Theodor, Philosophie der neuen Musik, ebd., S. 11..

الموسيقى كحقيقة | الفرار من الماتركس بالموسيقَى

إن الموسيقى كصيرورة خالصة انعكاس لطبيعة وجودنا الصيروري، حتى مع الشك في واقعية الواقع في سياق حجة المحاكاة الرقمية، أي احتمال أن يكون عالَمنا مجرد محاكاة حاسوبية عملاقة طرح الكاتب هذه الفكرة كذلك في روايته نادي الانتحار، دار نيوبوك للنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٢٠.. يمكن فهم الموسيقى كحقيقة بالتقابل بين قضيتينِ، إحداهما تتعلق بالوعي في المحاكاة الحاسوبية، والأخرى بالوعي في خبرة السماع المباشر للموسيقى: الأولى هي أننا – في المحاكاة الحاسوبية الشاملة – لا نعرف على وجه اليقين إلا حقيقة واحدة: أنّ هناك صيرورةً. الثانية هي أننا – في خبرة السماع المباشر للموسيقى – لا نتلقّى على وجه اليقين إلا موضوعَينِ: الصيرورة، والصائر. إن هذا الصائر هو نفسه جزءٌ من الصيرورة، ويتحدد طبقًا لتصورنا عنها، فلا يبقى إذًا مما نتلقاه من الموسيقى في خبرة السماع المباشر سوى صيرورة-في-ذاتها، أيْ: صيرورة بلا صائر. هو نفسه ما ننتهي إليه بفرضية المحاكاة كما أوضحنا في أعلاه.

لكن خبرة السماع المباشر تتحرك فيما وراء فرضية المحاكاة الحاسوبية كالتالي: فصحيح أننا، كما هو مبيَّن أعلاه، لا نتلقى صائرًا محددًا من الموسيقى نفسها، لكننا نتلقَّى – حين نسمعها – صائرًا مؤكَّدًا، هو نحن أنفسنا، حين نَصير بصيرورتها. تضعنا الموسيقى الخالصة في خبرة السماع المباشر في حالة نقية من الوعي بالصيرورة، نقية إلى درجة أنه لا يوجد فيها سوى الصيرورةِ-في-ذاتها بلا صائر. هذا الوعي بالصيرورة، الذي هو جانب من خبرة السماع المباشر، هو الذي يتخطَّى مجالَ فرضية المحاكاة الحاسوبية عن طريق عنصر واحد: الصائر. في خبرة السماع المباشر نَعِي الصيرورةَ مباشَرةً، ونعي الواعيَ بها، أي الصائر على نحو غير مباشر. حين أَعِي الصيرورةَ، فإنني نفسي أَصيرُ fio. على هذا النحو فإن الموسيقى هي انعكاس لطبيعة وجودنا، حتى بعد تفكك الوعي الذاتي في سياق فرضية المحاكاة الرقمية.

هذا هو الأساس الأول لـ الموسيقى كحقيقة: أي إدراك الصائر. أما الأساس الثاني فهو كون الموسيقى صيرورة نقية ثلاثية الأبعاد الزمانية، ومستقلّة عن المكان الطبيعي. لو فرضنا أن كل ما حولنا مجرد محاكاة رقمية، فإن الشكّ سوف يتعلق بالمكان: بالموضِع، وبالحركة في المكان، أي النقلة، وفي الجِهَة، وفي كل ما هو متمكِّن في المكان، ومتحيّز في الحيّز. لكن الشكّ لن يتعلق بالزمان؛ فلا بدّ أن هذا الشك يحدُث في زمان، وكلُّ حدوثٍ في الزمان صيرورةٌ. من هذا المنطلَق تقدِّم لنا الموسيقى ما لا يتطرق إليه الشكُّ، أي الزمان المستقلّ عن المكان، والذي يُحقق استقلالَه عنه باستيفاء شرط مهم، هو التجسيم الزماني، الذي يمنحه هذا الاستقلال الزماني الخالِص. لذلك يمكن القول إن الحجمَ الزماني هو الأساس الثاني لـ الموسيقى كحقيقة.

أما الأساس الثالث لـ الموسيقى كحقيقة فهو كون الموسيقى متعالية على الخبرة الشخصية، وبالتالي متعالية على الذات، وعلى موضوعات الوعي الخارجة عنها. الموسيقى تقوم – في خبرة السماع المباشر – بعملية نزع الذاتية. أيضًا، من شروط الحقيقة بما هي حقيقة، وربما شرطها الأساسي، أن تستقلّ عن الذاتية. تُحقق الموسيقى هذا الشرط على أساس كونها مستقلّةً عن المضمون الشخصي، الشعوري، والمفهومي، كليهما. إن الموسيقى بما هي صيرورة-في-ذاتها مستقلةٌ عن المكان عن طريق الحجم الزماني، ولا تعكِس المكانَ إلا كنقطة عديمة الأبعاد المكانية، أحادية البعد الزماني: هي التَّزامُن. بالتالي، وطبقًا لهذا التصور، فلا يمكن للموسيقى أن تحيلنا إلى شيء واقع في حيز، أو مكان، أو يمكن أن يقع في حيز، أو مكان؛ لأنه لا شيء يمكن أن يقع وقوعًا مكانيًا في نقطة بلا أبعاد مكانية. بناء عليه فإذا كانت الموسيقى لا تحيلنا إلى موضوع متحيز، أو متمكِّن، ولا تحيلنا كذلك إلى مضمون مفهومي محدد، فهي لا تحيلنا إلا إلى صيرورتها.

إننا نَرى صورتنا في مرآة الموسيقى، لكنّ الموسيقى نفسَها مستقلّةٌ عنّا استقلالَ المرآةِ عمّا ينعكِس عليها أمامها. لو كانت المرآة تتأثر بإرادة الناظر فيها ليرى صورته، أو بذاتيته عمومًا، لما كانت هناك جدوَى من النظر إليها. هكذا تُحقق الموسيقى شرطًا هامًّا من شروط الحقيقة بما هي حقيقة: الاستقلال عن الذاتية، أو كما دعوناه أعلاه: تَعالِي الموسيقَى. تَعالِي الموسيقَى هو الأساس الثالث لـ الموسيقى حقيقة.

أما الأساس الرابع لـ الموسيقى كحقيقة فهو التعقيد الشكلي؛ وهي الملحوظة، التي التفتتْ لها سوزان لانجر من قبل Langer, Susanne K., Philosophy in a New Key- A Study in the Symbolism of Reason, Rite and Art, op. cit., p. 175.. كان تفسير لانجر لظاهرة التعقيد الشكلي في الموسيقى هو أن الموسيقَى ترمز على نحو جوهري إلى تعقيد الحياة العضوية. لكنه فرضٌ موغِل في التعقيد، وغير بدهي، وغير ناجم عن خبرة السماع المباشر. قد تساءلنا من قبل: “لماذا يكون المرموز الموسيقيّ الخاصّ هو حركة الكائن العضوي بالذات؟ لماذا لا يكون مثلًا حركة الفكر المعقدة، أو التركيب الطبيعي للعالَم؟”. السبب – من وجهة نظر الباحث – في التعقيد الشكلي في الموسيقى هو تمثيلها للصيرورة المعقَّدة في كل الخبرة بالعالَم. بهذه الفرضية نجد أنه حتى التعقيد الشكلي في الموسيقى، علَى كل تركيبه، لا يعكس سوى جانبٍ من جوانب الصيرورة العامة في الوجود، التي هي أعقد بكثير من أعقد عمل موسيقيّ. من جهة أخرى فإن التعقيد الشكلي بهذه الدلالة يعكس بشكلٍ ما، وإلى حدٍّ ما، التعقيدَ الهائلَ في البرنامج الحاسوبي العملاق، الذي قد نحيا فيه دون أن ندرك حدودَه، والذي يصنع صيرورتنا، فنعبِّر عنها – تلك الصيرورة الأصلية – بصيرورةٍ صناعية، هي على قدر بالغ كذلك من التركيب، وهي الموسيقى.

يمكن إجمال أصول الموسيقى كحقيقة في الأسس الأربعة السابقة: أولًا إدراك الصائر، وهو مَنْحِنا تصورًا عن الصائر، الذي هو برهان على وجود الذات الصائرة، وثانيًا: الحجم الزماني الذي يجعل الموسيقى مستقلّةً عن المكان، وظاهرةً زمانيةً محضةً، لا يتطرق إليها الشك في الحيز، أو المكان، وثالثًا: تعالِي الموسيقَى، أي تعاليها على موضوعات الوعي الخارجة عنها، وتعاليها على الذات، ورابعًا: التعقيد الشكلي الذي يعكِس تعقيدَ الصيرورةِ الأصليَّ، الواقعي، أو الافتراضي، ويمنحنا نموذجًا مُصَغَّرًا محسوسًا له. هكذا نلخّص في ختام هذا المقال معنى الموسيقى بما هي كائن فهي صيرورة-في-ذاتها، ثلاثية الأبعاد الزمانية، ككائنٍ مستقلّ في عالمنا، وذلك بما يتضمن معنيين معًا: حقيقة كائنِ الموسيقَى، والموسيقى كحقيقةٍ للكائن.