سبحوه بأوتار وأبواق | كيف خلّدت الموسيقى القبطية أنغام المصريين القدماء

ميلاد حنا ۲۰۲۵/۰۹/۰۱

“جولجوثا أم ميت هيفريوس / بي إكرايون أم ميت أووي نين / بي ما إيتاف اشك ابشويس انخيتف” تبدو هذه الكلمات للوهلة الأولى وكأنها طلاسم أو تعاويذ، لكنها في الحقيقة لحن قبطي قديم يُتلى حتى اليوم في الكنائس المصرية، وبلغة قبطية لا تزال حية داخل جدران الكنيسة، تُعزف في قداسات الصباح وصلوات الآحاد والمناسبات الدينية، وتُسمع في أصوات الكهنة والشمامسة والشعب الحاضر الذين يرتلون وكأنها طقس من زمن المعابد. تعود جذور هذا اللحن إلى الموسيقى المصرية القديمة.

في مصر، ورث الأقباط موسيقاهم من أجدادهم المصريين القدماء، وحافظوا عليها شفهيًا جيلًا بعد جيل دون أن تُدوَّن بالنوتة الغربية حتى القرن العشرين. اليوم، لا تزال تلك الألحان تتوارث وتتناقل بين كثيرين، يعرفون المقامات ويميزون بين الصبا والحجاز من المقامات الشرقية المشتركة مع الألحان القبطية.، ويتعاملون مع السلم السُّباعي كأنهم موسيقيون محترفون. الفضل في ذلك لميراث يومي عاشوه في الكنيسة، وهو جزء من الإعجاز في حفظ هذه الموسيقى لآلاف السنين دون كتابة.

من معابد الكرنك إلى مذابح الكنائس، نغوص في أعماق الموسيقى القبطية، ونسمع قصص الحفظة والمعلمين، ونستكشف كيف احتفظت الكنيسة بذاكرة موسيقية عمرها آلاف السنين.

الموسيقى في مصر القديمة

ظهرت أهمية الموسيقى في حضارة المصريين القدماء من تنوع الآلات التي استحدثوها لاستخدامها في مناسباتهم المختلفة. كما شغل الموسيقيون مناصب متنوعة في المجتمع المصري ودخلت الموسيقى إلى سياقات عديدة في مصر، من المعابد إلى القصور إلى الورش والمزارع وساحات المعارك والمقابر حتى أصبحت الموسيقى جزءًا جوهريًا من العبادة الدينية، لذا ليس من المستغرب وجود آلهة مرتبطة بالموسيقى تحديدًا، مثل حتحور وبس (كلاهما ارتبط أيضًا بالرقص والخصوبة والولادة).

استخدمت الموسيقى لإضفاء جو من القداسة والرهبة في الطقوس الدينية، حيث كان الكهنة والموسيقيون يؤدون ألحانًا وأغانيًا مخصصة للآلهة؛ أما في الاحتفالات الملكية، فقد استخدمت الموسيقى لإبراز عظمة الملك وفرح الشعب.

من هنا اكتشف المصري القديم جميع الفئات الرئيسية للآلات الموسيقية، الإيقاعية والنفخية والوترية. شملت آلات الإيقاع الطبول اليدوية والخشخشات والصنجات، والأجراس والشيستروم؛ وهي خشخشة بالغة الأهمية تُستخدم في العبادات الدينية. كما استُخدم التصفيق اليدوي كمرافقة إيقاعية، وشملت آلات النفخ الفلوت المزدوج والمفرد، مع قصبات وبدونها، والأبواق.

بينما شملت الآلات الوترية القيثارات والعود، الذي كان مزودًا بأوتاد أو نتوءات لشد الأوتار؛ وكثيرًا ما كانت الآلات تُنقش باسم مالكها وتُزين بتماثيل للإلهة حتحور أو إله الموسيقى بس، كما استُخدمت الأصوات الذكورية والأنثوية على حد سواء.

احتل الموسيقيون المحترفون مستويات اجتماعية متعددة في مصر القديمة، لعل أعلاها كانت لموسيقيي المعابد؛ وكان منصب الموسيقي الذي وصل إلى لقب شمايت من الألقاب التى ظهرت فى الدولة الحديثة وتطلق على طائفة من الكاهنات. لإله أو إلهة معينة منصبًا رفيعًا غالبًا ما تشغله النساء.

كما حظي الموسيقيون المرتبطون بالبيت الملكي بتقدير كبير، وكذلك بعض المغنين الموهوبين وعازفي القيثارة، أما الموسيقيون الذين أدوا دور الفنان في الحفلات والمهرجانات، وغالبًا ما كانوا يرافقهم الراقصون، فكانوا في مرتبة أدنى اجتماعيًا حسبما ذكر خيري إبراهيم الملط شريف في بحثه بكلية الآداب بجامعة القاهرة تحت عنوان تاريخ الموسيقى والغناء والرقص في مصر القديمة..

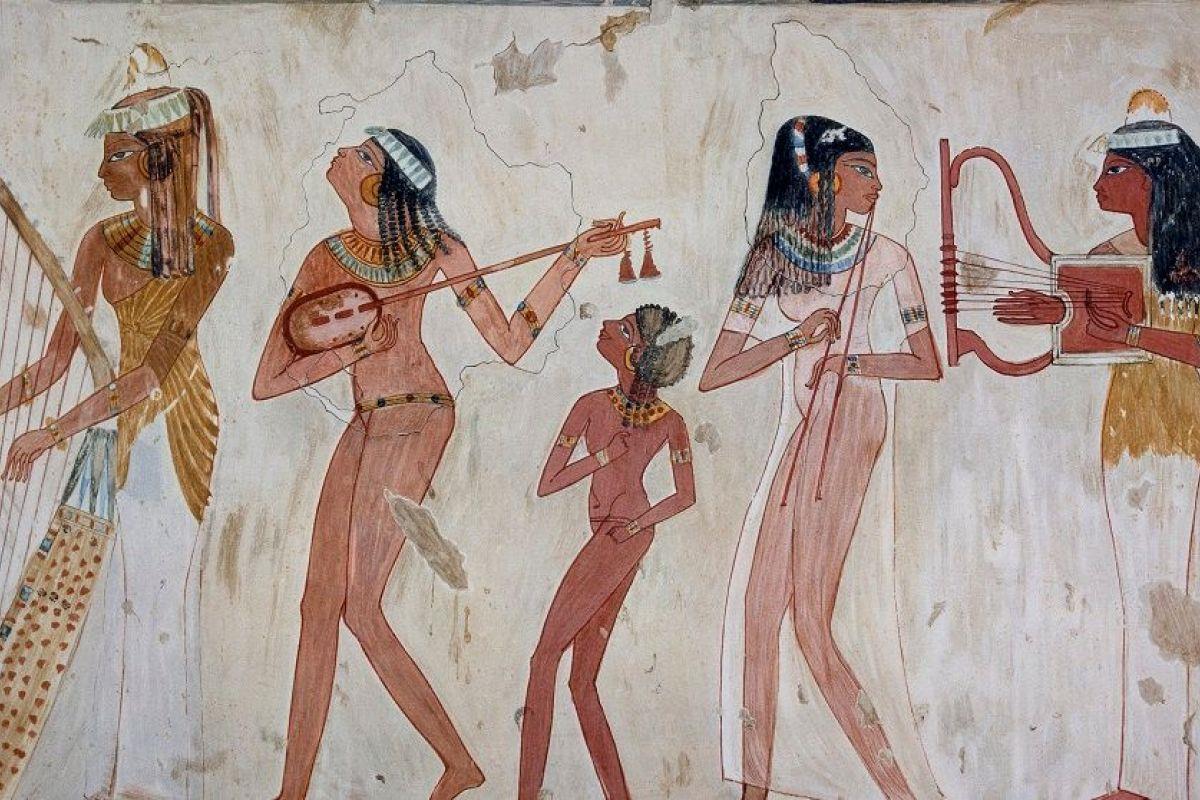

رصدت العديد من النقوش والرسوم الجدارية في المعابد والمقابر حياة الموسيقيين وأدواتهم، ومن أشهرها نقوش مقبرة نخت، التي تصوّر موسيقيين يعزفون على آلاتهم وسط احتفالات ورقصات تعبيرية، ما يعكس مدى اندماج الموسيقى في الحياة اليومية والدينية للمصريين القدماء. كما كشف علماء الآثار أدلة تشير إلى أن الموسيقيين المهرة كانوا موجودين في وقت نهوض الحضارة المصرية القديمة عام ٣١٠٠ قبل الميلاد.

عندما بدأ الاستعمار يتوالى على مصر وضعف ملوك الدولة الحديثة في مصر القديمة، وتحديدًا في الفترة التي أعقبت حكم رمسيس الثالث (حوالي ١١٥٥ ق.م)، خشي الكهنة من اندثار الموسيقى، فحذّروا الشعب وسنّوا القوانين للموسيقى المصرية. يقول أفلاطون: “لم تكن الموسيقى عند قدماء المصريين حرة، بل قيدتها القوانين، فتحتم على الأطفال مزاولتها في سن معينة بل إنه لم يكن للشباب أن يتغنوا إلا بما ينتقيه لهم الكهنة من الموسيقى الجيدة التي تطهر النفس، ويتخيرون لهم من الأغاني ما يحث على الفضيلة والأخلاق الجيدة.” حسبما قال د. محمود أحمد الحفني في كتابه موسيقى قدماء المصريين. وصل الأمر إلى ربط الموسيقى بالدين وخُصص لها إله هو تحوت الذي اخترع الموسيقى التي يستخدمها أوزوريس.

يقول هيكمان، وهو مؤرخ موسيقى عني بالموسيقى القبطية، إن الموسيقى المصرية القديمة ظلت تؤدي للشعب دورًا كبيرًا في الأغنية والفكر والشعر، مشيرًا إلى وجود برديات البهنسا التي أشارت إلى ترانيم إيزيس ونفسيس ومدى اهتمامهم بالموسيقى، كما نقش على جدران المعابد الأسرية مثل الكرنك عدة أنواع من الآلات الموسيقية التي استخدمها المصريون القدماء، وهي تشبه إلى حد كبير تلك الآلات التي ما زال يحملها بسطاء الفلاحين في صعيد مصر وريفها.

كيف وصلت الموسيقى المصرية القديمة للأقباط

عندما دخلت المسيحية مصر على يد تلميذ المسيح مرقس الرسول في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي، احتفظ كثير من المصريين بموسيقاهم القديمة، ونقل الأقباط هذه الموسيقى والألحان إلى كنائسهم. سواء كانت الموسيقى الأصلية مكرسة لأوزوريس أو إيزيس أو لهرمس (توت) فقد بدلوها إلى ذكر الإله الواحد، ثم بدأوا تدريجيًا يذكرون أسماء الشهداء والقديسين، وأصبحوا ينظمون المدائح بلغاتهم دون أن يكون فيها ذِكر للآلهة القديمة. في كل يوم يذكرون شهيدًا أو قديسًا يرنمون له وينشدون في مديحه، ومن هنا كتبوا الكتب القبطية وهو ما يسمى الدفنار، وكذلك كتب مثل الإبصلمودية (وهي كلمة يونانية بمعنى المزمزدور أو النشيد، وهو كتاب التسبحة) وغيرها.

أما التسبيح بالمزامير فهو تقليد عبري نقل عن اليهود المتنصرين إلى المسيحية، وكذلك مارسه الرسل والتلاميذ. ينسب هذا النوع من التسبيح أيضًا إلى المصريين القدماء، حيث أخذه بنو إسرائيل من مصر التي عاشوا فيها حوالي خمسة قرون.

لم تتأثر الألحان بالاحتلال اليوناني أو الروماني أو العربي، حسبما أكّد نبيل كمال بطرس في كتابه الموسيقى القبطية في مصر، مشيرًا إلى أنه عندما دخلت المسيحية مصر جاءت بنصوص دون ألحان، وحينئذ، وضع مسيحيو مصر نصوصهم في هذه القوالب الموسيقية.

كانت الألحان ضمن الأسباب التي ثبتَّت العقيدة لدى الأقباط وأصبح لكل موسم أو مناسبة ما يخصها من ألحان.

بحسب الكتاب المقدس، تأثر اليهود كثيرًا بالموسيقى المصرية فترة وجودهم في مصر، وعلى سبيل المثال ذُكر في سفر الخروج ١٥، أن مريم أخت موسى وهارون عندما رأت خيل فرعون غرق في البحر بعد أن عبرت هي وأهلها، قامت مع خورس (كلمة يونانية تعني صف) من النساء بالرقص والترنيم، حيث أنشدت نشيدًا رائعًا لا يمكن أن يكون قد جاء بشكل عفوي، بل يؤكد وجود فرق موسيقية بينهم بآلاتها، بل إن جميع الشعب قد تجاوب معها. لذا من البديهي أن اليهود نقلوا الكثير من التراث الفني والموسيقي مع آلاته إلى موطنهم الجديد؛ وقد كُتب أن موسى قد تأدب بكل حكمة المصريين.

يذكر بعض المؤرخين أيضًا، ومنهم ابن العسال، أن سبب استعمال المسيحيين للموسيقى والألحان في الكنيسة ما ذكر في الكتاب المقدس حيث قال الله على لسان داوود النبي: “سبحوا الرب بأصوات عالية”، المزمور ١٥٠: ٣-٥: “سبحوه بالدف والرقص، سبحوه بأوتار وأبواق. سبحوه بصنوج التصويت، سبحوه بصنوج الهتاف. كل نسمة فلتسبح الرب.”

عندما أصبحت المسيحية هي الديانة الرسمية في الإمبراطورية الرومانية بأسرها في القرن الرابع، بدأ الفن القبطي في الاستقلال بهوية خاصة، فتحلل الأقباط من تأثير الفن اليوناني السكندري الذي كان يمثل بالنسبة لهم رمزًا للعبادة الوثنية الإغريقية أو المصرية القديمة. وصل الفن القبطي حينئذ إلى أوج مجده وذلك أثناء القرنين الخامس والسادس الميلاديين، واستمر في زهوه وحيويته حتى وصول الفتح الإسلامي لمصر في القرن السابع ثم بدء تحويل الدواوين إلى اللغة العربية في القرن الثامن، وبعدها تعليم الأقباط العربية في القرن التاسع تمهيدًا لمنع استخدام القبطية بدءًا من القرن الحادي عشر.

أصبح المسلمون بالتدريج أكثرية في البلاد، ورغم رفض الدولة الإسلامية في ذلك الوقت اللغة القبطية، إلا أنها صمدت وانتشرت في الوجه القبلي حتى القرن التاسع عشر، وأما في الوجه البحري فقد استمرت حتى القرن السادس عشر.

صارت الموسيقى جزءًا من العبادة، ويشترط حتى الآن ضرورة إتقان التراتيل والألحان القبطية لمن يتم اختيارهم للرُّتب الكهنوتية والشمامسة (مساعدي الكاهن في الصلوات).

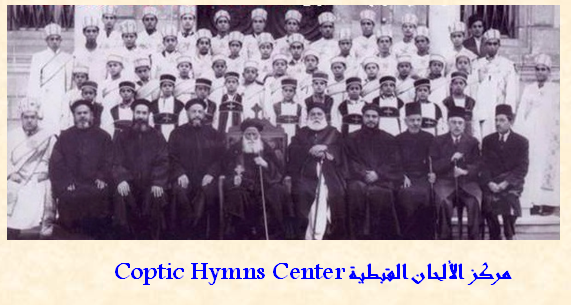

تعد الفترة من القرن الثاني عشر حتى منتصف القرن التاسع عشر فترة عصيبة على شتى نواحي الفن القبطي ومن بينه الموسيقي، حيث حفظت لنا ذاكرة بعض العرفاء الغيورين نسبة لا بأس بها من الألحان، في حين فُقد الكثير. منذ عهد البابا كيرلس الرابع البابا والمُطران رقم ١١٠ للكرازة المرقسية، تولّى المنصب في ٥ يونيو ١٨٥٤ حتى ٣١ يناير ١٨٦١. المعروف بأبي الإصلاح وحتى اليوم بُذلت محاولات عدة لتدوين الألحان القبطية، آخرها المحاولة الجادة الناجحة للدكتور الفنان راغب مفتاح، الذي أفنى ماله وجهده في سبيل تدوينها.

يوجد في مصر الآن أكثر من معهد لتعليم الألحان، في القاهرة و طنطا وغيرهما، وربما يحتاج الأمر في الفترة القادمة إلي تدريب خوارس (صفوف) خاصة للقيام بمهمة التسبيح والإنشاد دون ترك ذلك للهواة فقط ومن يتسع وقتهم للقيام بهذا العمل.

لا تزال الموسيقى القبطية حتى اليوم تُحافظ على صورتين رئيسيتين: الأولى في أغاني الفلاحين البعيدين عن المدن، التي ظلت كما كانت في مصر القديمة، والثانية في الكنائس التي احتفظت بالألحان الفرعونية لكن بنصوص مسيحية، وتُؤكد العالمة الموسيقية إيلونا بورشاي هذا بذكر أمثلة مدونة بالنوتة، ومنها أغنية تهدهد بها الأمهات أطفالهن:

“هو نام نام وادبح لك جوز حمام / وأفرقه لك على الجيران / اسكت اسكت / وادبح لك جوز كُتكُت.”

وترى بورشاي أن الملامح الميلودية تبقى ثابتة، بينما تتغير فقط طرق الأداء، كما يحدث في الموسيقى الشعبية أو الطقسية المعتمدة على السماع.

يؤكد علماء الموسيقى مثل هيكمان وإيجون فلز وجاس ودريتون وغيرهم، أن هناك تطابقًا في الترتيل والتنغيم بين ما هو جارٍ على ألسنة مرتلي الكنائس القبطية والمغنين في الريف، وبين ما كان جاريًا على ألسنة آبائهم من قدماء المصريين، حسبما ذكر راغب مفتاح في كتابه الموسيقى القبطية.

يمكننا القول إن مصادر الموسيقى القبطية ثلاثة: الأول موسيقى قدماء المصريين وهي تشكل السواد الأعظم من الألحان الكنسية لاسيما المسترسل منها (أي غير سريع الرتم أو قصير الجمل الموسيقية)، كما أن هناك علاقة أخرى بين الاثنين وهو الاعتماد على السمع والترديد، فالألحان القبطية نُقلت إلينا عن طريق الذاكرة والتقليد. كذلك سمة المرابعة مشتركة بين المصريين القدماء والأقباط، حيث يصف الموسيقار الفرنسي فيلو ذلك كما رآه في المعابد الوثنية في أيامه، أو أن ينشد فرد وترد عليه مجموعة.

يتحدث فيلو عما صاحب الحملة الفرنسية على مصر في صدد حديثه عن الألحان: “إذا كانت هناك بقية من موسيقى قدماء المصريين التي مدحها أفلاطون كثيرًا، فإننا نجدها في ألحان الأقباط”، ويقول إن السبب في عدم الوصول إلى معلومات صحيحة ودقيقة عن الموسيقى المصرية القديمة هو مجرد عدم الاهتمام من الشعوب القديمة بجمع هذا التراث وتدوينه.

أما المصدر الثاني للموسيقى الكنسية فهو التسبيح بالمزامير، الذي ورثته الكنيسة من عبادة الهيكل اليهودي الموروث من المصريين القدماء أيضًا، فقد كان في الإسكندرية في القرن الأول الميلادي جماعة يهودية كبيرة (تضاهي عدد يهود أورشليم) وكانت تتعبد بالمزامير باللغة اليونانية، وعندما قبلت هذه الجماعة البشارة المسيحية احتفظت باستخدام المزامير في عبادتها، ولم تشترط الكنيسة التخلي عنها، بل ظلّت المزامير ركنًا أساسيًا في الليتورجية حتى اليوم.

المصدر الثالث هو الموسيقى اليونانية (البيزنطية) التي دخلت إلى مصر مع المسيحية وتأثرت بها الموسيقى الكنسية القبطية، وقد تسربت بعض الأنغام والمقامات اليونانية إلى الألحان القبطية، خاصة في الألحان ذات الأصول المشتركة مثل أجيوس وكيراليسون، وهي أيضًا ألحان تأثرت بألحان المصريين القدماء.

الموسيقى القبطية بين النغمات الحالية والمصرية القديمة

تتميز الكنيسة القبطية بتعدد أشكال الإنشاد والترتيل. من أبرز أنواع الإنشاد: التسبحة (الأبصلمودية)، والقداس الإلهي، ومشاركة الشعب في المردات.

اعتمد كثير من الباحثين على مقارنة النقوش والمنحوتات التي تُظهر العازفين القدماء، مع دراسة المقامات والإيقاعات المستخدمة، ولاحظوا نفس وضعيات الأيدي والآلات كالدف والمزمار، وإيقاعات مشابهة لألحان المارش أو التمجيد.

من هذه الألحان لحن جولجوثا، أحد أقدم وأعمق الألحان في التراث الموسيقي القبطي، وهو لحن طويل كان يُستخدم أثناء تحنيط الموتى عند المصريين القدماء، ويرتل حاليًا يوم الجمعة العظيمة أثناء طقس دفن المسيح في نهاية صلوات يوم الجمعة الكبيرة (جمعة الصلبوت).

أيضًا هناك لحن بيك أثرونوس، والذي يعني عرشك باللغة القبطية، وكان يُغنى عند توديع واستقبال ملوك المصريين القدماء، ويقال حاليًا في طقس أسبوع البصخة المقدسة (أسبوع الآلام)، وتحديدًا في الجمعة العظيمة أثناء صلوات الساعة السادسة.

كذك لحن أفلوجيمينوس الذي كان يستقبل به الملك في مصر القديمة وكانت تصدح به المعابد لاستقبال الملوك والآلهة في طقوسهم، وحاليا يُرتل في نهاية صلوات رفع بخور عشية أو رفع بخور باكر في الأعياد الكبرى والمناسبات الكبيرة، ويعني في اللغة القبطية “مبارك الآتي باسم الرب” ويُرتل اللحن أثناء الدورة بالصلبان والشموع في الكنيسة، معلنًا فرح الكنيسة بمجيء الرب أو بذكرى من ذكرياته المقدسة.

أما لحن إيب أورين الذي يعتبر من الألحان العريقة جدًا في الكنيسة القبطية، فمرتبط بالموسيقى المصرية القديمة الخاصة بالطقوس الليلية أو طقوس المعابد، وحاليًا يستخدم في الكنائس المصرية بنفس الإيقاع والأسلوب المقامي، ويرتل في طقس رفع بخور عشية ورفع بخور باكر، ويُقال تحديدًا أثناء تقديم الحمل أو بعد أوشية الراقدين، عند دخول الكهنة إلى الهيكل وكلماته تعني: “قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات.”

أما لحن آجيوس الذي يعد من أعظم ألحان الكنيسة القبطية الموروثة من المصريين القدماء، فيحمل بطريقة الإلقاء الترديدي والجماعي والانتقالات المقامية فيه روح الطقوس الجنائزية المصرية القديمة، حيث كان يعزف في مواكب دفن الملوك وطقوس الحداد في المعابد، ويرتل حاليُا أثناء صلوات القداس الإلهي وأحيانًا في الجمعة العظيمة ضمن ألحان صلب السيد المسيح (في صيغة حزينة جدًا). يتميز هذا اللحن بطوله وتكراره بكلمات تذكر أحداث الصلب، ويرتّٓل ببطء شديد.

كما احتلت المزامير مكانة مركزية وكبيرة لدى الأقباط حيث دونت في صلوات الأجبية (صلوات الساعات) وتُرتل حتى اليوم. تُعد المزامير أول نصوص دينية عُزفت وغُنيت في الكنيسة المسيحية الأولى. رغم أن هذه الترانيم ورثتها الكنيسة من اليهود إلا أن ألحان وترتيل المزامير فيها تأثير واضح من أسلوب المصريين القدماء في الترتيل والإنشاد في المعابد من ناحية النغم والإيقاعات.

حكت جدران المعابد والبرديات أيضًا عن الألحان القبطية، ومن أشهر الألحان التي اكتُشفت لحن الثالوث القدوس (لحن البهنسا) الذي يُعد أقدم ترنيمة مسيحية مكتشفة بنصّها وتدوينها الموسيقي، عُثر عليه في بقايا بردية بمدينة البهنسا (إكسورينكس) بمحافظة المنيا، ويعود تاريخه إلى أواخر القرن الثالث الميلادي وكُتب باليونانية القديمة، ويتضمن كلمات مدونة حاليًا منها كلمات في المزامير بالكتاب المقدس تمجيدًا للآب والابن والروح القدس، تعبر عن تسبيح الخليقة كلها لله، مثل النجوم والأنهار والأمواج.

يتميز اللحن بأنه مدوَّن موسيقيًا بالحروف اليونانية، ما يجعله شاهدًا نادرًا على التراث الموسيقي المسيحي المبكر، ونص اللحن من البردية : “دع الكائنات كلها تصمت / لا ضوء للنجوم / ولا صوت للأمواج / لكن لنرفع تسبيحًا للآب والابن والروح القدس / آمين آمين.”

الآلات الموسيقية المتوارثة عن المصريين القدماء

الدف هو الأداة الإيقاعية الأبرز، وكان يُستخدم لضبط إيقاع الترانيم والصلوات في المعابد والمواكب الجنائزية. ما زال مستخدمًا حتى اليوم في التراتيل القبطية، لا سيما في الاحتفالات والموالد وبعض الطقوس الكنسية.

كذلك الصلاصل (أو ما يُعرف بالسيسترا) هي آلة إيقاعية هامة ارتبطت بعبادة الإلهة حتحور، وكانت تهز لإصدار صوت يطرد الأرواح الشريرة أو لإثارة الرهبة في الطقوس الدينية. مع مرور العصور تطورت الصلاصل لتأخذ شكل الصنجات الصغيرة التي تُستخدم حتى اليوم في الطقوس الكنسية القبطية، مصاحبة للتراتيل والتسابيح، خاصة في الأعياد والاحتفالات الدينية.

استخدم المصريون القدماء الناي المصنوع من القصب أو الخشب أو العاج للعزف في الطقوس الدينية والاحتفالات، وحاليًا يستخدم في الترانيم والعروض الموسيقية بالكنائس. أما الدف فشاع استخدامه في الاحتفالات الملكية والمواكب الدينية والطقوس الجنائزية، وكذلك في الرقصات الشعبية والمناسبات الاجتماعية. صنع المصريون القدماء الدفوف من إطار خشبي دائري تُشد عليه جلود الحيوانات، وكان يُزيَّن أحيانًا بالنقوش والرسوم الرمزية. انتقل الدف إلى الطقوس الكنسية، خاصة في الترانيم القبطية المصحوبة بالصنجات. يُستخدم الدف في الكنيسة القبطية حتى اليوم في أكثر الصلوات اليومية وهي القداسات، ليُضفي إيقاعًا روحانيًا على الألحان.

ليدنا أيضًا الطبول والأبواق التي تعددت أشكالها وأحجامها لتؤدي أدوارًا متنوعة؛ فقد استُخدمت لإضفاء الإيقاع على الاحتفالات العامة، ولإعلان الأوامر أو بدء المواكب في المناسبات العسكرية والدينية، ومع مرور الزمن، احتفظت هذه الآلات بدورها الرمزي والإيقاعي، إذ لا تزال تُستخدم حتى اليوم في الفرق الكشفية داخل الكنائس، حيث ترافق استقبال البابا أو الأسقف وكبار رجال الكنيسة في المناسبات والاحتفالات الدينية.

مقامات ونغمات الموسيقى القبطية المتجذرة في مصر القديمة

تعاون الموسيقار البريطاني إرنست نيولانسمث (١٨٧٥ – ١٩٥٨) مع عالم الموسيقى القبطي المصري راغب مُفتاح (١٨٩٨ – ٢٠٠١)، وقاموا بتجميع ١٦ مجلدًا من الألحان (محفوظة الآن في المكتبة الوطنية الأمريكية). أكد إرنست من خلال هذه المجلدات أن الموسيقى القبطية ليست عربية أو تركية أو يونانية، بل موسيقى نُقلت عبر التقليد الشفوي منذ المعابد المصرية القديمة؛ وأشار كذلك إلى نفس الكلام في محاضراته بجامعة أكسفورد عام ١٩٣١.

تقوم الألحان القبطية على ثمانية نغمات أساسية، لكل منها طابع مميز مرتبط بالمناسبات الكنسية المختلفة: نغمات الفرح (الأول والخامس) في الأعياد، نغمات الحزن (الثالث والسابع) في الجنازات، نغمات الخضوع (الثاني والسادس) في أسبوع الآلام، ونغمات الرهبة (الرابع والثامن) في تذكارات الشهداء.

كما تعتمد الموسيقى القبطية على استخدام مقامات موسيقية متعددة مثل الراست، البياتي، السيكا، العجم، والعشاق، مع التركيز على جمل موسيقية قصيرة ومتكررة تتخللها الزخارف الصوتية المميزة (العُرَب).

ترتبط الموسيقى القبطية بالسلم الموسيقي الخماسي الذي استخدمه المصريون القدماء، وتطور لاحقًا إلى السلم السباعي. يتميز الأداء القبطي بالاعتماد على الجيوب الأنفية لإنتاج الصوت، ما يمنحه طابعًا هادئًا متزنًا، بعيدًا عن القوة والرنين الأوبرالي، ما يعزز روحانية العبادة.

من السمات الفريدة للموسيقى القبطية عدم التقيد الصارم بالضبط الآلي للنغمات، فاللحن ينبع من الإحساس الروحي وليس من القواعد الموسيقية الصارمة، ما يمنح كل لحن بُعدًا وجدانيًا عميقًا. أسهم هذا في إمكانية التعامل مع الألحان القبطية كبناء موسيقي متكامل يستوعب أساليب التلحين الأوروبي مثل الهارموني والبوليفوني.

رغم خلو الكنيسة القبطية من التدوين الموسيقي المنظم مثل الكنائس البيزنطية، فقد اعتمدت على إشارات اليد (الكيرونومي) لضبط الإيقاع والوزن، وهو تقليد أصيل يعود إلى الموسيقى المصرية القديمة، حيث كان الغناء يسمى الموسيقى بواسطة اليد؛ وقد قارن الباحثون إشارات المرتلين الأقباط بحركات مماثلة منقوشة على جدران المعابد القديمة.

حراس الموسيقى القبطية في مصر

لم تُكتب الألحان القبطية الأولى بأسماء مؤلفيها لأن الكنيسة اعتبرتها تعبيرًا عن إيمان الجماعة كلها، ولكن مع ظهور الهرطقات احتاجت الكنيسة إلى نَسَبة الألحان إلى مؤلفيها لحماية العقيدة.

تزخر الكنيسة بالكثير، ومن هؤلاء المؤلفين الحراس الذي ساهموا في الحفاظ على هذا الإرث القديس مار أفرام السرياني، الذي لُقِّب بقيثارة الروح، الذي وضع العديد من الألحان والأناشيد التي واجه بها بدعة الأريوسيين، إلى جانب أثره العميق في صياغة الألحان الشرقية.

كما وضع القديس مارمرقس الرسول قُداسه المشهور المعروف بالقداس الكيرلسي، وهو قداس ذو نغمات مستوحاة من التراث المصري، ويُعد من أقدم القداسات في العالم المسيحي. كذلك القديس أثناسيوس الرسولي الذي نسب إليه لحن أمونوجينس، أحد أروع الألحان اللاهوتية ذات الجذور المصرية القديمة.

لعب كل من الفيلسوفَين بوئثيوس وكاسيودوروس دورًا حاسمًا في تشكيل التراث الموسيقي المسيحي في العصور الوسطى، خاصة من خلال جهودهما في الحفاظ على المعرفة الموسيقية القديمة ونقلها. لقد قدما التصنيف الثلاثي للموسيقى: موسيقى العالم، موسيقى الإنسان، والموسيقى الآلية، وعملا على الحفاظ على المعرفة الموسيقية ونقلها إلى الرهبان والمثقفين في العصور الوسطى.

ساهم كاسيودوروس في تقنين القواعد الموسيقية المصريين القدماء، ونشر صيغ مقاماتها من خلال توفير ملخصات ومقتطفات منها، ما جعلها متاحة ومفهومة لجمهور أوسع في الأديرة والمراكز التعليمية.

كما يحسب للرهبان دورٌ مزدوجٌ في الموسيقى القبطية في التأليف والحفظ حيث كان الرهبان يعيشون حياة نُسكية مليئة بالتأمل، ما منحهم قدرة على التأليف الروحي الصادق، فأصبحت ألحانهم تحمل طابعًا قدسيًا وتعبّر عن أعماق النفس البشرية.

برع الرهبان أيضًا في حفظ التراث الموسيقي، إذ كانوا ينسخون النصوص ويرددون الألحان جيلًا بعد جيل، وهو ما ساعد على بقاء هذا التراث حيًا حتى اليوم، رغم غياب التدوين الموسيقي المنظم في الكنيسة القبطية.

يُعد راغب مفتاح (١٨٩٨ – ٢٠٠١) واحدًا من أعظم رواد حفظ وتوثيق الموسيقى القبطية، حيث كرّس حياته لخدمة التراث الكنسي، واهتم بتسجيل وتدوين الألحان القبطية التي انتقلت شفهيًا عبر الأجيال، حتى لا تضيع أو تتعرض للتحريف. تعاون راغب مع كبار المرتلين مثل المعلم ميخائيل جرجس البتانوني، وسجل الألحان بصوتهم، كما استعان بخبراء أجانب مثل عالم الموسيقى البولندي إرنست نيودا. بفضل جهوده، صارت الكنيسة القبطية تملك كنزًا من التوثيق الصوتي والموسيقي للألحان التراثية التي ترجع إلى المصريين القدماء، يُعتبر مرجعًا عالميًا للباحثين والدارسين.

كان للمرتّلين المكفوفين فضل كبير في حفظ الألحان، نظرًا لقوة ذاكرتهم السمعية، ومن أبرزهم المعلم ميخائيل جرجس البتانوني الذي حفظ وسجل الألحان بدقة، والمعلم تكلا الذي جمع كثيرًا من الألحان المهددة بالضياع وسلّمها لأجيال المرتلين من بعده.

الموسيقى القبطية في الإنشاد والأغاني الحديثة

تبدو الموسيقى القبطية وما تضمها من أصول مصرية قديمة للوهلة الأولى محصورة داخل أسوار الكنائس وصلواتها، إلا أنّ أثرَها امتد إلى أنواع الموسيقى الأخرى مثل الموالد والإنشاد عامة، حيث تسلّلت تدريجيًا إلى خارج الجدران المقدسة، وأثّرت، بوعي أو دون وعي، في الموالد والإنشاد الديني وحتى في بعض الأغاني الحديثة، ويظهر ذلك واضحًا في طقوس الموالد والإنشاد الديني الصوفي.

يؤكد الباحث الفرنسي إميلينو La Musique Copte et son Héritage Égyptien أن كثيرًا من صيغ الأداء الصوتي في الإنشاد المصري تنتمي إلى ذاكرة سمعية مصرية قديمة، حيث أعاد الأقباط حفظها، وورثها المجتمع المصري كله لاحقًا.

في الموالد، تتجلى هذه التأثيرات في الأسلوب الصوتي، والاهتزازات الحنجرية، وتكرار الجملة اللحنية، وهو ما يشبه أداء المُرَتلين الأقباط مثل المعلم ميخائيل البتانوني، الذي سجّل له راغب مفتاح العديد من الترانيم بنفس النمط الذي نجده اليوم في صيغ إنشاد: “الله حي”، و”مدد يا رسول الله”، وغيرهما. حتى أن التشابُهَ بين التمطيط اللحني في لحن جولجوثا القبطي وأداء المداحين مثل الشيخ ياسين التهامي لافتٌ للنظر.

يشير الباحث أحمد إسماعيل في كتابه الموسيقى والهوية المصرية إلى أن الإنشاد الصوفي والقبطي وجهان لعُملة واحدة من حيث البنية المقامية والأداء الروحي، وكلاهما يحمل آثارَ الطقسِ المصري القديم الذي كانت الموسيقى فيه عنصرًا مقدسًا.

أما في الأغنية الحديثة، فقد ظهرت لمحات من هذا التراث بشكل واعٍٍ أو عفويّ، أبرز مثال على ذلك الأنشودة المصرية القديمة التي أدّتها السوبرانو المصرية أميرة سليم في موكب نقل المومياوات الملكية (٢٠٢١)، حيث غنّت نصًا بالهيروغليفية لأول مرة في عرضٍ عالميّ بلحنٍ حديث مستوحى من صيغ إنشاد المعبد القديم، قريب في روحه من الأداء القبطي، وقد صرّحت أميرة بأن اللحن يحاكي الروح المقدسة للنصوص اللمصرية القديمة كما في الطقس القبطي.

كذلك قدم الفنان جوني أغنية كاملة هي لمستك فى الضلمة نور، مبنية على لحن جولجوثا، الذي أشرنا إليه سابقًا، وأعاد صياغته بشكل حديث.

كما تقدم فرقة أحفاد الفراعنة أغانٍ باللغة الهيروغليفية مستمدة من الأدب المصري القديم، ومبنية على ألحان مستوحاة من الحركات الإيقاعية المنقوشة على المعابد والجداريات. تُعتبر هذه المحاولات تجسيدًا للصلة بين الموسيقى القبطية كموروث والموسيقى المصرية القديمة كأصل.

من المهم أن نؤكد أن هذه التأثيرات ليست دائمًا مقصودة، فالمصريون، مسلمين ومسيحيين، يحملون في لا وعيهم الجماعي جذورًا موسيقية مشتركة تعود إلى آلاف السنين. تظهر هذه الجذور في الأداء وفي الذوق وفي الاستجابة للمقام الموسيقي، بل حتى في الحنين الجماعي إلى نوع معين من الترانيم أو الإنشاد.

الموسيقى القبطية الموروثة من المصريين القدماء خيطٌ ممتدٌ يربطُ بين معابد الكرنك ودير الأنبا أنطونيوس، وبين موالد السيد البدوي واحتفالات الصعيد؛ وحتى بين أغاني الزمن المعاصر بروح مصرية خالدة. جسر سري يعبر به المصريون نحو ذاكرتهم الجماعية، دون أن يشعروا بنبضٍ خفيّ في وجدانهم.