ترجم عبد الهادي بازرباشي المقال عن الإنجليزية. كتبه إيان بنمان ونُشر في اللندن ريفيو أُف بوكس.

“بدأب ودون الكثير من القيود، كيّف شخصيته لتصبح – في الوقت ذاته – مستغلقةً وواسعة الحيلة، وطيّعةً وصعبة الإرضاء، بقدر ما يجب أن تخدم مهمته.” مقال عن صورة بروست لـ والتر بنجامين.

“أن أخلق في نفسي أُمّةً بسياساتها الخاصّة، أحزابها وثوراتها، وأن أكونها كلها، كل شيء، أن أكون إلهًا ضمن وحدة الوجود الحقيقية لهؤلاء الناس.” كتاب القلق لـ فرناندو بِسوسا.

“إنه الاسم الأول ما يصنع الفرق، هو ما يصنع هوية الشخص.” جرترود شتاين عن عوليس س. جرانت، الرئيس الثامن عشر للولايات المتحدة الأمريكية.

في خريف عام ١٩٨١، عُرض على القادم الجديد بقوّة برنس ليلتَين في مدرّج لوس أنجلس التذكاري، ليقدّم عروضًا إلى جانب فرقة الرولينج ستونز. كانت ردة فعله الأولى الرفض. وقتها كانت الفرقة قد أصدرت ألبومها الجديد تاتّو يو وانطلقت في جولة حفلات دعائيّة للألبوم، والتي حققت في النهاية مبيعات تذاكر تقارب الخمسين مليونًا، أكبر مدخول أمريكي لذلك العام. بشكلٍ ما بدت الفرصة الممنوحة لـ برنس الفتيّ – الذي جسّد آخر إحياء لعروض الآر آند بي التي لطالما قدّرها الستونز ودانوا بوجودهم لها – مقتصرةً على جعل عرضه أشبه بإحماء لدخول أعضاء الفرقة صاحبة الجولة الثلاثينيون. بحسب مقال برنس: حياة وأزمان لـ جايسون درايبر: “كان ما يزال مستمع الستونز المتوسّط متشبثًا بذيول الروك آند رول السبعيناتي، حيث كان كل شيء واضحًا ومعرفًا بدقّة: يلعب الرجال الجيتارات وينامون مع نساءٍ منقادات يفعلن ما يؤمرن.” على العكس من ذلك، لم يبدُ – تقريبًا – أي شيء متصلًا بـ برنس وما قد تكونه خطوته القادمة “معرّفًا بدقّة.” على كل حال، كان لدى برنس ألبومه الخاص الذي يريد إطلاقه (المُسمّى، بسخرية غير عادية، كونتروفرسَري – جدَل)، كما كان يدين بالمال – والامتنان – لشركة تسجيلاته وارنر برذرز، حيث لم يحقق أيٌّ من ألبوماته الثلاثة السابقة المبيعات المتوقّعة، وكان هناك إحساس بأن ألبوم كونتروفرساري سيكون الحاسم في مسيرته. في النهاية، ونزولًا عند توجيهات فريق إدارة أعماله الصارم، قبِل برنس عرض خوض الجولة مع الستونز.

لم يسر الأمر على ما يرام. في الليلة الأولى في التاسع من أكتوبر، بالكاد استطاع برنس وفرقته، ذ ريفولوشن، الوصول إلى الأغنية الرابعة قبل أن تنزلهم صيحات الاستهجان من على المسرح (تختلف الروايات حول تلك الليلة، بشكل كبير أحيانًا، لكن يبدو أن أغنية جاك يو أوف (أستَمنيك) تحديدًا هي التي كانت وراء الجزء الأكبر من الاستنكار والهتافات الهوموفوبيّة) رغم كونه غيريًا (أي يفضل الجنس الآخر) بشراسة، تعرّض برنس لهجومات هوموفوبيّة من جمهوره أبيضًا وأسود. حين أشار إليه ناقد الجاز ستانلي كراوتش بأنه 'السوقي المينيابوليسي والمخنث المولع بلباس الجنس الآخر'، كان انعكاسًا علنيًا لاستحقاره إياه على المستوى الشخصي.. لم يكن لدى الفرقة مانع من الإكمال رغم كل شيء، لكن برنس لم يحتمل، واستقل مذعورًا طائرةً إلى منزله في مينيابوليس. إن كان برنس غاضبًا، فربما من نفسه أكثر من أي شيء آخر، لأنه بشكلٍ ما لا بد أنه توقّع حدوث شيءٍ كهذا. وقتها لم يكن قد مضى أكثر من عامين على ليلة تحطيم الديسكو، حين قام مذيع راديو سليط اللسان وأحد المشاركين في الحملة الداعية للتخلص من موسيقى الديسكو (ذ ديسكو سَكس) حملة استعرت لأسباب هوموفوبية. بتفجير صندوق مليء بأسطوانات السول والدانس، أمام خمسين ألف من جمهور البيسبول في منتزه كوميسكي في شيكاجو. في مطلع الثمانينات، كان البوب إلى حدٍّ ما لم يزل مشهدًا معزولًا في أمريكا.

كان العرض الثاني مجدولًا بعد ليلتَين. اجتمع مدير أعمال برنس وعازف الجيتار في فرقته – وانضم إليهم في النهاية ميك جاغر نفسه – ليجروا مكالمة يقنعون فيها ذلك الديفا الذكر الضئيل بالعودة، ونجحوا؛ لكن كانت قد انتشرت أنباء فشل الليلة السابقة، فاستعد الجمهور لاستقبال المجموعة محط السخرية. صعد برنس إلى المسرح متبخترًا بنظرته التي أصبحت علامته المسجّلة، مرتديًا جزمة بكعب عالي، جوارب رياضية تصل حد الفخذ، وقطعتَي بريفز (ملابس داخليّة ضيّقة) مخمليّتين ضيّقتَين (ومن الواضح أنه لم يحلق شعر جسمه بما يناسب ارتداء البريفز). هذا مع وشاح البحّارة الذي لف به رقبته، بينما كان كل ما تبقّى عبارة عن جسمه الرشيق الأسود عاريًا (بالمقارنة، وفي هذه المرحلة من الجولة، كان جاغر يرتدي في الغالب قمصانًا رياضية لفرق كرة قدم أمريكية مختلفة). كذلك جاءت فرقة برنس المتعددة الأعراق والأجناس بملابس منحتهم مظهر المثليين. كان برنس وفرقته يجسّدون كل شيء مُستنكَر من قبل عدة شرائح من جمهور الروك في لوس أنجلس: بيتس الديسكو، ارتداء لباس الجنس الآخر، ادعاء ريادة موجة جديدة، وموسيقى السنث التي اعتبرت نافرة وهزيلة. تداعى صبر الجمهور كاملًا، و”بدأت حبات الفواكه والخضار وزجاجات ويسكي جاك دانيلز وحتى أكياس الدجاج الفاسد تطير باتجاه الفرقة.” كما كتب درايبر.

https://youtu.be/7PdF5a1mPcM

في عامٍ مثل ١٩٨١، كان برنس بمثابة تذكيرٍ مقلق بما يكمن وراء أسلوب “الزمن الجميل” والعيون المكحّلة لأعضاء الستونز: جسدٌ جذّابٌ ومستفز بشكل غامض وبلونٍ غير الأبيض. كان مبدعًا أسودًا آخر يتقدّم ليغني بجانب مجموعة من مغني القصور البيض المرحين. اعتبر الكثيرون داخل معسكر برنس أن مشاركته في عرض الستونز كانت منعطفًا كبيرًا. تأكّد برنس – الذي أصبح معروفًا حتى وقتها كمهووسٍ بالتحكُّم بمن حوله – بعد ذلك العرض أن لا يوضع في مواقف مماثلة مرةً أخرى، لا على المسرح، ولا في وسائل الإعلام، ولا في ستوديو تسجيل، ولا حتى في أية غرفة لا يكون فيها وحده.

لو مات برنس أو اختفى عام ١٩٨٩، كان سيترك خلفه إرثًا موسيقيًا من أكمل ما صُنِع في التاريخ. بدايةً من ألبوم دِرتي مايند عام ١٩٨٠ وحتى لَفسِكسي عام ١٩٨٨، شكلت هذه الأعمال خاتم خطبةً مذهل وحافلًا بالتفاصيل غير المتكلّفة، مُقدمًا منه إلى العالم. في أعوام الأمجاد تلك كان برنس، إلى جانب مادونا، مغني البوب الحي الأكثر جاذبيّة وإثارةً للاهتمام. كان مغني آر آند بي أسود استطاع التلاعب بأبرز مميزات بوب البيض، وفتًى أزعر أجبرنا على ملاحقة أسطورته الشخصية اللعوب وكثيفة التفاصيل من عملٍ إلى آخر، دون أن نستطيع التنبؤ بما قد نجده في المرة القادمة، أو حتى ببعض ملامح الشكل الذي سيعود به، وبفرقٍ زمني وصل إلى مجرد بضعة أشهر بين إصدارٍ وآخر. بسماع دِرتي مايند (١٩٨٠) لم يكن من الممكن التنبؤ بما صدر في أراوند ذَ وورلد إن أ داي (١٩٨٥)، الذي بدوره لا يُقدم أي لمحة تُحضرك لـ بارايد (١٩٨٦)، والذي لا يُشبه لَفسِكسي (١٩٨٨) بأي شكل. فتح برنس الباب لموجات بديلة وجامحة للتسلل إلى بوب الماينستريم، حاملةً معها تأثيرات غامضة، كما في أغانيه الضاربة ذات الهويات الصوتية المزدوجة: وِن دوفز كراي، ليتل رِد كورفيت وراسبِري بِرايه. لم يقدم برنس في أول ألبومَين أصدرهما في نهاية السبعينات أي شي يُحضرنا لما سيحققه لاحقًا. بعد تلك البداية المهزوزة، كمن مفتاح المسيرة التاريخية في الفيديوهَين المستحيلَين الضاربَين والصادرَين على إم تي في – كما كان الأمر مع مايكل جاكسون ومادونا. لن ينسى معاصروا المرحلة الفيديو الدعائي الشهواني والميلودرامي لفيلم بربل راين، والفيديو الماجن المشذّب لـ كيس. بالاستماع إلى ديرتي مايند مرة أخرى، صدمني تفصيلٌ بدا كصدًى لأغنية جَمپ لـ فان هايلِن، فسارعت للتأكد من تواريخ الإصدارَين. اتضح أن برنس سبق هايلِن بأربعة أعوام. الآن، اقرأ افتتاحية الحديث عن كل ألبوم في ويكيبيديا، حيث تتلقى هايلِن مديحًا مركزًا على الجانب التقني: 'منساقًا بسطر كيبورد، ملعوبًا على سنث أوبنهايم أو بي- إكس'، إلى جانب اقتباسات ممجّدة للنفس من أحاديثها 'أعدنا التقطيع مرةً واحدة لأسباب صوتيّة.' هل تلقى برنس مديحًا مماثلًا لابتكاره بعيد النظر؟ لخلقه القالب للكثير من أعمال البوب-روك التي صدرت لسنين لاحقة؟ لا، بل اقتصر الأمر على وصف عمله بأنه 'أشبه بنسخة ديمو'، وهو الاعتيادي: أكداسٌ من كلمات الثناء المبتذلة لنجوم الروك البيض اللاحقين، بينما تقابَل مخاطرات الفنان الأسود الفنية بالسخرية، التجاهل أو انعدام التقدير.

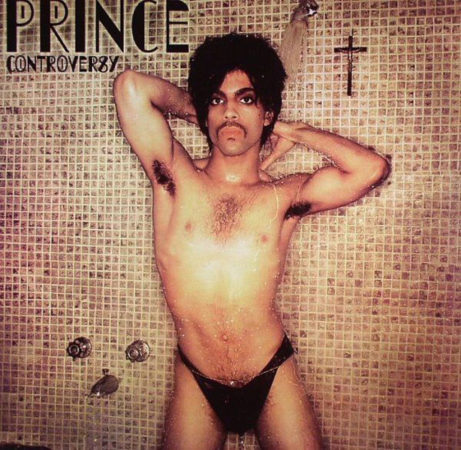

كيف استطاع أن ينجو مع كل هذه الأشياء؟ صدر ألبوم كونتروفرسَري ببوستر مطوي بالألوان الكاملة لـ برنس، يظهر فيه تحت الدوش عارضًا جسده العاري الذي لم يُغطِّ أكثر من عانته بقطعة بريفز متعرّجة يقطر منها الماء، ووراءه، معلقًا بعناية على حائط الحمام، صليب. على غلاف ألبومه ١٩٩٩ (١٩٨٢)، يضطجع برنس عاريًا وكأنه على الصفحة الرئيسية في مجلة بلايبوي، في مخدعٍ نسائي مضاء بأسلاك نيون (ما لا تتوقعه من هاوٍ لركوب الخيل والرسم بالألوان المائية وثقافة تأمُّل الموت والقيامة). على غلاف دِرتي مايند يرتدي برنس ما هو أكثر بقليل من سترة، البريفز مرّة أُخرى، مع تحديقة خاوية لبائع هوى؛ وعلى طية سترته شارة كُتب عليها: “فتًى وقِح” (كما نرى بالفعل). بتأمل تلك الفترة اليوم، يصدمك أمرَين، الأول أنه حتى قبل مادونا، كان يتخذ برنس أمام الكاميرات وضعيّات جنسيّة سلبيّة بشكلٍ صارخ (من نوع الصور التي يبدو وكأنها تقول: “تظن أنك تعرف لسان مَن يداعب خد مَن هُنا، لكنك فعليًا لا تعرف.”). الأمر الثاني الصادم وقتها هو التحديقة الخاوية الواعية، المستعملة مرّةً بعد مرّة. إن تأملت درجة خواء التعبير على وجهه في تلك اللقطات لا يمكنك إلا التفكير: هل صَمّم وجهه بهذا الشكل أم أنه يرتديه كقناع؟ بصرف النظر عن أي شيء، تُقدّم تلك الصور المبكّرة في مسيرته فتًى اعتياديًا، شخص يمكن أن تصادفه في حيك أو شارعك؛ لا ذلك الـ برنس الخالي من الشوائب وبدون أي شعرة في جسمه خارج مكانها المعتاد، برنس السنين الأخيرة، المحنّط داخل درعٍ رقيق سُمّي الذائقة الجيّدة، والذي أخفى كل جزء من جسمه خلف الجزمات والبزّات والقفّازات، والنظّارات وقبعات النيو-بيمب.

أصر برنس دومًا على أنه لا يتعاطى المخدّرات، لكن في نفس الوقت تناغمت الجماليّات التي تبنّاها في الثمانينات مع أول توسع بطيء لانتشار مخدّر الإكستاسي في ثقافة البوب عبر العالم. بدءًا بـ دِرتي مايند ومرورًا بـ أراوند ذَ وورلد إن أ داي وحتى لَفسِكسي، يمكننا رسم خط تطور لشكل جديد لموسيقى البوب أو السول أو ربما موسيقى من نوعٍ آخر لم يُسمَّ بَعد؛ موسيقى مخدّرة بشكل غامض (“هذه ليست موسيقى، هذه رحلة!”) بينما يبدو بشكلٍ ما أنها معدّة بذهنٍ صافي وعاقد النيّة، وإيروتيكية بجنون رغم ادعائها السذاجة والبساطة. رسمت السّير التي كُتبت في مراحل مبكرة من مسيرة برنس صورةً ذهنية تتميز بخليط غريب من الثقة والخرَق. ذلك الـ برنس ما بعد الحداثي كان متحدثًا لبقًا، مع ميلٍ إلى الخجل يظهر في احمرار وجنتيه؛ مع ذلك كان يعد بنشوةٍ جنسيّة ذكوريّة بينما يرتدي ملابس داخلية مغزولة وضيّقة وجزمات عالية. أيضًا، لطالما ذكر أصدقاء برنس وزملاؤه أنه نادرًا ما ينام. الناتج النهائي لكل هذه السمات والمكونات أقرب لأن يكون مبنيًا على حلمٍ ما في ذات عصرية: “كنت أحلم حين كتبت هذا / سامحني إن ضل طريقه.”

كذلك لم تكن فرقة برنس، ذ ريفولوشن، فرقة فَنك عادية، وإنما أشبه بـ فرانكنشتاين صوتي، لُحِمت أجزاؤه لتشكّل ملهًى ليلي، حيث يتنقّل الدي جاي بين ديسكو جوي تو ذ وورلد والموسيقى المتعالية الغارقة في السُّكر للموجة الجديدة. تضمنت الفرقة شابًا أبيض مرتديًا سكرَبز (أثواب الأطباء) تجعله يبدو أشبه بكوميديان مغفّل، وآخر أسود مفتول العضلات بشعر مصبوغ ومقصوص على هيئة الموهيكانز، مع امرأتَين بيض بمظهر غير مألوف (ومثليّتَين حتى النخاع كما اتضح لاحقًا). كانت لعبة التلاعب بالمظاهر هذه مسلية جدًا بالنسبة لـ برنس، متجاهلًا أي اعتبار يفترض شكلًا معياريًا لما يمكن أن يعنيه كونك أسودًا، ذكرًا، أو رومانسيًا شجِنًا.

ليست أغنية رايس الطريق الوحيد لفهم برنس، لكن محاولة فهمه دونها شبه مستحيلة. مع ذلك، على حد علمي، كارول كوبر هي الناقدة الوحيدة التي تناولت الموضوع بجدية، الأفرو-أمريكية التي عملت أيضًا لفترة في صناعة الموسيقى. في مقالة ذكية على مجلة فايس عام ١٩٨٣ (التي تضمنت مقابلة سؤال وجواب متخيلة بالكامل مع برنس، والتي بقيت خيالاتها تقتبس كحقائق حتى بعد ٣٠ عامًا من نشرها. إلى هذا الحد كان تقمص كوبر لشخصية برنس متقنًا)، كتبت كوبر عن حاجة الفنانين السود إلى المبالغة في أسلوب تقديمهم لأنفسهم وفي جموح صورتهم العامة باستمرار، ليحصلوا على التغطية الإعلامية المرغوبة. كما أشارت كوبر إلى كون المسخ الجنسي ذو العينين الواسعتين فقط واحدًا من ظهورات برنس الفريدة التي اعتاد استغلالها للفت الانتباه.

كان لدى كوبر الإدراك الضروري لما اضطر السود إلى المرور به وقتها ليلاقوا مجرد القبول، بعيدًا حتى عن النطاق العالمي. كان لديها عين ثاقبة (كالتي لـ برنس) لالتقاط التفاصيل التي قد تبدو بديهية، مثل الانتقادات اللاذعة المشفّرة ومستويات الرؤية الحسّاسة التي يمكن إيجادها في إسقاطات أغنية رايس السياسية، والتي لطالما مرت مرور الكرام. نجاح الأسود دومًا مختلف عن نجاح الأبيض – حيث الضغط الإضافي لتكون قدوة. مهما فعلت، لن تستطيع إرضاء الجميع. إن احتضنت النجاح العالمي ستُنتقد لتخليك عن جذورك، وإن بقيت قانعًا بما حققته في موطنك اتّهمت بالافتقار إلى الطموح. ملعونٌ إن فعلت وملعونٌ إن لم تفعل – كما أثبت عرض برنس مع الستونز. لم يكن لدى جمهور برنس الأسود ذلك الاهتمام بأناشيد روك يتقدمها الجيتار، بينما كان معجبوا الروك أكثر انغلاقًا من أن يقدروا كون برنس يؤلف أغانٍ أفضل بكثير مما اعتادوا عليه، ويلعب روكًا أعنف من أبطالهم الغافلين أصحاب العيون التي تتلألأ فيها علامات الدولار.

وُلد برنس في السابع من حزيران / يونيو عام ١٩٥٨ في مينيابوليس. كان يبلغ أبوه – جون ل. نِلسون – الثانية والأربعين وقتها، بينما كانت أمه ماتي شو في الخامسة والعشرين. اسمه الأول، برنس، هو الاسم المستعار الذي حمله أبوه حين كان عضوًا في فرقة جاز محلية: برنس روجرز. خلال مراهقة برنس، كانت الأجواء في منزله متقلّبة، كما نجد في أغنية وِن دوفز كراي، التي تبدو مثل التنصّت على جلسة تحليل نفسية: “ربما كنتُ مثل أبي، مبالغًا في الجرأة .. ربما كنتُ مثل أمّي – لم تكن أبدًا قانعة”؛ أغنية ممزّقة بالشك في حبنا للآخر وحبه لنا: “كيف يمكنك أن…؟ لماذا نُـ…؟ ربما كنت…” تقول القصة أن برنس الفحل الفتيّ طُرد من منزل أبيه بسبب ملاطفته الفتيات في غرفة الموسيقى في القبو. ربما لم يكن جون نِلسون، والد برنس، متطلّبًا بتطرُّف مثل بعض آباء موسيقى السول (مارفن جاي الأب وجو جاكسون مثلًا)، لكنه بلا شك يبدو كرجلٍ يُعلّق الإنجيل في أعلى مكان في المنزل، بينما لا يمانع تقديم مصاحبة موسيقية لراقصات التعرّي في أحياء مينيابوليس الرخيصة.

في مقابلاته المبكّرة، كان برنس يثير الجدل بتلميحات حول طفولته، مثل أن أمه جعلته يشاهد مجلة بلايبوي كبديلٍ عن التثقيف الجنسي، وأنه أوشك على ممارسة شبه زنا المحارم مع أخته غير الشقيقة. كان دومًا يموّه السؤال حول العرق الذي ينحدر وأبويه منه راوغ برنس حول هذا الموضوع كثيرًا. ما عرف بين العامة أنه من أبٍ أسود وأم إيطالية. في الواقع كان أبوه بالفعل أسود (العائلة في الأصل من لويزيانا)، مع بعض الأصول الإيطالية، بينما كانت أمه مزيجًا من الأفارقة الأمريكان والسكان الأصليين، وبيضاء.، في الوقت نفسه الذي أطلقت فيه الناشطة تيبر جور حملتها لإجبار شركات التسجيلات على وضع لصاقات تصنيف عمري على أغلفة أسطواناتهم “الشيطانيّة” (وهذا النوع من الدعاية حلم أغلب موسيقيي الروك). لم تستثر كوارث الهيفي ميتال الرخيصة حفيظة جور، كل ما أزعجها هو برنس، وخاصةً أغنية دارلينج نيكي المتضمنة في ساوندتراك فيلم بربل راين، الدخيلة نوعًا ما على ألبوم غارق في النشوة الحسيّة. تظهر الأغنية لدى استمناء بطل الفيلم على مجلة في ردهة فندق. أيضًا، هذه الأغنية الوحيدة الضعيفة في ألبوم يبلغ دونها حد الكمال، أغنية أتجاوزها عادةً، حتى حين كانت تبدو وقحة وجريئة بما تقدمه من شبه كاريكاتير للأغاني التقليلية بحساسية عالية في ألبوم دِرتي مايند، مجسدةً سخرية برنس من نفسه. عندما تستمع إلى درتي مايند اليوم، وينطبق ذلك على ألبومَي ١٩٩٩ وبربل راين، أكثر سمة بارزة ستلاحظها هي مدى صرامة وتقليلية ونظام التركيبات الصوتيّة. وقتها كان برنس قد جنّد تكنولوجيا السنث الفتيّة، مانحًا أسلوبه اللاذع صوتًا بنقاءٍ لافت ومفعمًا بالحيويّة.

عندما شاهدت بربل راين لأول مرة في ١٩٨٤، فكرت: ياله من كارثة، هذا الفيلم بلا شك سيكون نهاية برنس. كنت، طبعًا، مخطئًا بالكامل. كان هذا الفيلم مثالًا كلاسيكيًا عن لهفة الناس الجنونية لشيءٍ لم يدركوا رغبتهم فيه حتى أصبحوا معه وجهًا لوجهٍ. كان بربل راين نجاحًا هائلًا، ما أسعد أولياء نعمة برنس في وارنر برذرز وجعل إبرامه أي صفقات مستقبلية معهم أسهل بكثير. على مستوى رمزي، قدّم الفيلم ترميمًا أسود لكليشيهات أفلام البيض: الفتى المزاجي مع دراجته النارية، الفتاة التي يمكن أن تقع في حبها مقابل الفتيات اللاتي يشتركن في ألعاب خطرة، خيوط التوتّر الأوديبيّة، وإغراء حياة الشارع؛ بين كل هذا برز بربل راين ورَمبل فيش لـ فرانسس فورد كوبّولا مزوّدين الساحة بكليشيهات بصرية رائجة جديدة، سوداء وبيضاء، لإبقاء إم تي ڤي مشغولةً لبعض الوقت. في ساوندتراك بربل راين، تشبه أغنية لِتس جو كرايزي الفيلم نفسه، مجسدةً احتفاءً جريئًا بالاستعارات المألوفة: الأطفال، عدم الاستماع إلى أولئك الغيريين القبيحين، فهم فقط يغارون منا نحن الفتية الـ كول؛ كل هذا يتمثل في الأصوات التي تضمها الأغنية كألوان قوس قزح. عبر الألبوم، وُضع صوت برنس في قالبٍ لا هو سول صريح ولا روك آند رول. إنه مزيجٌ أنيق، حيث تتجاذب المتضادات: جيتار أكاوستيك مع وتريات كلاسيكية في تايك مي وذ يو، وأرجن كنيسة متهادي مع أحدث درامز السنث في لتس جو كرايزي. في ذ بيوتيفول وَنز، يصحو صوت برنس كدندنةٍ ناعسة، لكن بالاقتراب من نهاية الأغنية تعصف فوضى من شظايا أصوات خشنة على حافة الضجيج الصرف. جميعنا سمعنا الأغنية التي عنونت الألبوم لدرجة أنه أصبح من السهل أن يفوتنا مدى خروجها عن المعتاد. الكوردات الملعوبة عَرَضًا في المقدّمة، وصولو الجيتار المنتحب الطويل قرب النهاية، مستدعيًا بشكل غير مباشر طيف ملحمةٍ سايكدلية أُخرى لنجمٍ أسود، ماجوت براين لـ فنكادِليك. أيضًا، بدل الختام ببعض الصراخ، كما في ٩٩ بالمئة من شعبيات الروك، تنحسر بربل راين عبر دقيقتين من الفوجة المهزومة، حتى لا يبقى إلا صوت بضعة أوتار ناعمة وضجيج محيطي غير مفلتر (ربما ذكريات التفاصيل المدفونة هذه هي ما تجعل بعضنا يميل لاعتبار أعمال برنس ما بعد عام ١٩٨٩ فقيرة نوعًا ما إذا ما قورنت بثمانيناته المجيدة).

كتالوج برنس الثمانينات بأكمله بديع، لكن بالنسبة لي، ليست الذروة في الألبوم المعتاد ذكره: ساين أو’ ذ تايمز (١٩٨٧)، بل في بارايد / كريستوفر ترايسيز بارايد (١٩٨٦). في هذا الألبوم كل شيء: الفرح والحزن، الطابع الراقص مع الأسى، الرثاء والميلانكوليا، لوازم من الفانك وموسيقى كلود ديبوسي، وأصداء أعمال لـ إلينجتون، جوني، موسيقى الأفلام، وأغاني الشانسون الفرنسية. إنه كلٌّ متكامل الخلق. تبدأ أغنية كريستوفر ترايسيز بارايد بافتتاحية متسارعة وخاطفة للأنفاس: وتريات، ترومبيت، طبول معدنية، واهتزازات موجية في كون من الفنك. أغنية مثل آي وندر يو لا يتجاوز طولها الدقيقة وأربعين ثانية، لكن يبدو وكأنها تفتح أفقًا صوتيّة جديدة بالكامل. بالنظر مرة أخرى على صورة برنس على غلاف بارايد، ألاحظ كم تجسد بالفعل انعكاسًا له: نرجسيٌّ أمام مياه فضيّة، متأملًا ملامحه من كل زاوية في الغابة، ناشرًا يديه كغصنَي شجرة ليكسر أو يوجّه الضوء. اقلب هذا الانعكاس المرآوي لرؤية الغلاف الخلفي للألبوم، فتجد عينيه قد أُغلقت فجأة، قميصه مخلوعًا، مع ظهور صليبٍ أسود. في الفيديو الرائع الغرائبي والمضحك لأغنية كيس، يتخذ برنس وضعيّةً جنسيّة سلبيّة، بينما تقود وندي (من أعضاء فرقة ذ ريفولوشن) الأغنية جالسةً. مرتديةً كامل ملابسها، مستمتعة، ومثيرة بقوة بطريقتها غير المباشرة الخاصّة، ترتدي وندي سروالًا، رافعةً حاجب المرتاب في مرحلة ما، بينما برنس نصف العاري يقود الفانتازيا (ومن يا تُرى الشخص الغريب غير معرف أو ثنائي الجنس والمغطى بحجاب الذي يرقص وراءهما؟).

كان ألبوم ساين أو ذ تايمز محاولة برنس لعمل دفتر قصاصات من دفق الأغاني المتنوع والجامح الذي تجمّع عبر السنين الأخيرة. إن كنا سننقد الألبوم من وجهة نظر محامي الشيطان (مصطلح يشير إلى شخص يثير الجدل حول فكرة، ليس بغرض الهجوم أو الدفاع، لكن فقط لاختبار مدى صمود الفكرة) لهذا التسجيل الأيقوني – الموصوف عادةً على أنه أفضل أعمال برنس أو أفضل ألبوماته الثمانينية، وحتى أحد أفضل الألبومات في التاريخ أحيانًا – قد نبدأ بذكر حقيقة أنه، بتأمله اليوم، لا تتكامل أجزاء الألبوم مع بعضها بذاك القدر. بعض أغانيه عبقرية حد الجنون، لكن مزاجه غير متماسك، والترتيب فوضوي. مثلًا، تتلاشى الغمامة السوداء التي تُشكّلها الأغنية التي يحمل الألبوم اسمها، لتبدأ بلاي إن ذ سنشاين الرشيقة خاوية العقل، كمقاطعة مذيع تلفاز سخيف للدقائق الأخيرة من فيلم أبوكاليبس ناو للإعلان عن المسلسل الكارتوني واكي رايسز. لا يمكن أن أكون معجب برنس الوحيد الذي يرى أن إعادة الترتيب المثلى للألبوم تبدأ بأغنية ساين أو’ ذَ تايمز وتنتهي بـ ذَ كروس، من نهاية العالم إلى مكاشفة النفس. عوضًا عن ذلك، بعد الأغنية القاسية اللاهوتية المقصد ذَ كروس، لسببٍ عشوائيٍّ ما، نصل إلى الأداء الحي للأغنية المتواضعة إتس جَنا بي أ بيوتيفُل نايت. لكن يمكن غفران الكثير من هذه الفوضى بفضل الأغنية المذهلة إيف آي واز يور جرلفرند، حيث يتلاعب برنس بصوته للخروج بدندنةٍ لعوب شبه مضادة للرجولة، ليست بصوتٍ مذكّرٍ أو مؤنث، وإنما صوتٌ مخادعٌ بينهما، ملاكٌ شهوانيّ. سمّى برنس جزأه الأنثويّ - الذي سجّل ألبومًا طويلًا في مرحلة ما وكان مستعدًا لإصداره - كاميل، مستلهمًا بوضوح من الفرنسية ثنائية الجنس هيركولين باربين التي عرفت في القرن التاسع عشر، والتي استعملت الاسم المستعار ذاته. كان الفيلسوف والمؤرخ والمنظر الاجتماعي والناقد الأدبي الفرنسي ميشيل فوكو هو نفسه من أعاد اكتشاف مذكرات باربين في السبعينات، لدى بحثه حول كتابه تاريخ الجنسانيّة، وأعاد نشرها. كما ظهرت ترجمة إنكليزية للمذكّرات عام ١٩٨٠. ربما يعود أصل هذه الإحالة الباروكيّة إلى سوزانا ملفوين، عشيقة برنس وقتها والأخت التوأم لـ وندي من فرقته، حيث لم يبد برنس ذلك القارئ النهم، أو ربما فقط لم يملك الوقت لذلك.

هنا نصل إلى مشكلة. في هذه المرحلة، وجد برنس أنه أصبح مترفًا، لعوبًا، و”أبيضًا” أكثر مما يجب. كان عليه العودة إلى جمهوره الحقيقي – ويمكن القول جمهوره الأسود. مدفوعًا بهذا الإدراك، سجّل برنس ما سُمّي الألبوم الأسود. بعد ذلك سحب برنس نُسَخ الألبوم قبل أسبوع من إطلاقه، مبررًا ذلك بأن الألبوم منحوس أو مسكون بالأشباح أو شرير، أو ما شابه. ربما كانت الحقيقة الأقل إثارةً أنه أدرك فجأة درجة ملل الألبوم وانغماسه في التقليدية بالمقارنة مع أفضل أعماله. كل ما نعلمه أنه في مرحلةٍ ما من عام ١٩٨٧، إما أن صرح إبداع برنس بدأ يتهاوى، أو أن برنس أصبح مرهقًا، أو في استراحة يكمن وراءها ما يشبه الاضطراب العقلي، الذي سببته مخدرات لم يكن معتادًا عليها؛ قد يكون السبب أيضًا انفصاله عن سوزانا مِلفوين، أو ربما صراعه مع استعارته أكثر مما يجب من أسطورته الشخصية: برنس الجيد مقابل برنس السيء.

ما نتج في النهاية عن هذه الحلقة الغامضة في تاريخ برنس مجموعة من أبدع أغانيه، وآخر أعماله العظيمة: ألبوم لَفسكسي (١٩٨٨). بقدر ما يبدو الوصف بعيد الاحتمال، هذا الألبوم هو إنجيل برنس. على غلاف الألبوم يقف برنس عاريًا أمام الله، بطبيعته الأولى كحال الأزهار حوله. يبدو جسده هنا أفتح بشرةً من قبل، أشبه ببوستر فيلم بوليوودي فوق وطني كيتشيّ. حول رأسه هالة نور من بتلات بنفسجيّة، ومدق زهرة قضيبي بشكل بارز يتدلّى نحو صدره، حيث انفردت يداه لتغطية صليبٍ خلفه من تحديقتنا الدنيويّة. تتراوح الكلمات بين غرائبية جنس غنوصي، وبضع أمور ساذجة مقصودة، يمكن تخليها مكتوبةً لنسخة للبالغين من مسلسل سيسايمي ستريت؛ بالإضافة إلى شيءٍ آخر، شيءٍ مريبٍ أكثر بمراحل، أشبه بمواجهة برنس الأخيرة مع شيطانه أو مع غريزة الرغبة بالموت الفرويدية، شيءٍ سمّاه برنس سبوكي إلكتريك.

إن كان ألبوم درتي مايند احتفاء برنس العنيف بهويّته، فإن لَفسكسي يُحاكم جانبه الفاسد. هنا يجادل برنس الأصوات المتصارعة في رأسه: إلى أي درجةٍ أنا بذيء؟ أليست البذاءة أمرًا حسنًا؟ إن كان الجواب لا، فلِمَ؟ “يمكنني أن أتعلم أن أحب،” يناجي برنس، “أعني بالطريقة الصحيحة، الوحيدة.” صنع برنس مسيرةً كاملة من صورته كفتًى حبّيب إيروتيكي، إلا أنه هنا، في هذه المرحلة المتأخرة نسبيًا من مسيرته، يتحدث عن فجوة معجزة في حياته لا يمكن ملؤها إلا بأن “يتعلم أن يحب.” تبدو بعض أغاني الألبوم وكأنها انتُزعت بالفعل من داخله، لدرجة أن دلالاتها تتصدر الواجهة. “بين الأبيض والأسود / الليل والنهار / لا سبيل إلى التفرقة.” الأغنية الافتتاحية، آي نو، يبدو على سطحها هاليلويا كبيرة مع ابتسامة، بينما تبدأ الأغنية وتنتهي وفي أجوائها خيط توتّر غير مرئي. في لحظةٍ ما، خارجًا عن أي سياق، يهمس برنس: “سبب كون صوتي واضحًا للغاية / هو أنني لم أُضرب على رأسي”، مجيبًا على على سؤالٍ لم يُسأل من قبل (ليس لأن صوته واضحٌ للغاية). عنوان الأغنية الختامية بوسيتيفيتي (الإيجابية)، لكن في نبرتها توتّر واضح وتشاؤم، مع غناء مترنّح وكأنه من مدمنٍ منهك: “لا تُقبّل الوحش / كُن متفوقًا على الأقل / تمسك بروحك.” تقدّم لَفسكسي عالمًا مختلفًا بالكامل لصوت الـ سبوكي إلكتريك، نوع من موسيقى السول المفصولة عن جسدها، لكن للأسف، لم يمض برنس أكثر في استكشاف ذلك العالم.

للتعافي من مغامرة الـ سبوكي إلكتريك، أصبح برنس ربما مصممًا على قشع الغمامة المحيطة بعمله وحياته. بدا الأمر أحيانًا وكأنه أصبح روبوتًا برنسيًا، واعيًا لكل مميزات فنه ظاهريًا، لكن مجردًا من قدرته على الإيلام، الانسلال، ومن غرائبيته الفريدة. استمر برنس في كتابة وتسجيل الأغنيات بمعدل لا إنساني، لكن بقيت تلك الأغاني بلا قلب. ذهب بريق برنس. في ألبوم دياموندز آند برلز (١٩٩١) كان في كامل لياقة واحترافية صانع أغاني ضاربة، لكن شعر الكثيرون من جمهوره بعسر هضم تلك الضربات. الأغنية التي تصيب القلب بالفعل في الألبوم، الفاتنة والمؤلمة: مَني دونت ماتر تونايت، متبوعة بالفانك النمطي في بوش، والتي رغم سوئها، لا تقترب من درجة رداءة جَغهِد. هناك خواء في الألبوم لا يمكن للإنتاج المضخِّم إخفاؤه. دياموندز آند برلز هو برنس قليل الدسم، مركّب بواسطة فريق جديد من الموسيقيين المجهولين، المحترفين بشكل يستحيل معه أن يفاجئوه، أو يفاجئونا، ولم يكونوا في مكانة تسمح لهم بطلب دور خاص في تعاون أصلي، كالتي كانت لـ ذ ريفولوشن المنفيين اليوم.

كان الأمر الذي اعتبره كثيرون منا إنجاز برنس الأهم هو أنه أصبح من أكبر نجوم البوب في عصره، دون إخفاء سواده أو المتاجرة به، منتجًا عوضًا عن ذلك صورة لا يمكنك وصفها بثقة بالسواد أو البياض؛ أما الآن فقد أُهملت تلك الصورة لصالح أغانٍ بعناوين مثل بوسي كونترول (التحكّم بالفرج): “أريد أن أعلمكم جميعًا / بسبب أنّي عُرفت كعازف العام.” ظهرت رؤية برنس “السوداء” الجديدة، واتضح أنها أشبه بكاريكاتير طفولي من المجوهرات اللامعة والسيارات السريعة والمودلز المرتدين أزياءً مبتذلة. لم يبدُ تصرف برنس كرجل عصابات مجرد تصرفٍ سخيف وانهزامي، بل أشبه بخيانة. من قال أساسًا أننا لهثنا وراءه ساعين وراء شيءٍ “حقيقي” أو “أصلي”؟ (بالإضافة إلى ذلك، هناك دزينتان من الرابرز الشبان بوشوم السجن الرخيصة قادرون على فعل هذه الأمور بإتقانٍ أكبر وفي نومهم) بشكل غريب، تحديدًا في الوقت الذي ادعى برنس فيه أنه يعود إلى نسخة أكثر حقيقيةً من السواد الحقيقي، يمكنك أن تقسم أنه أصبح أفتح بدرجتين أو ثلاثة من أجل جلسات تصويره.

زعم برنس أنه يكره العودة إلى أغانيه القديمة، لكن تبدو الموسيقى التي يفضل لعبها الآن عالقةً في الماضي، بينما كانت موسيقاه من الثمانينات أقرب شيءٍ إلى المستقبل. على موقعه الإلكتروني يتفاخر برنس بالابتكارات التكنولوجية الجريئة، بينما يبدو في موسيقاه أنه تراجع إلى فانك بيتوتي آمن. تجسّد أغنية مثل ماي نايم إز برنس (١٩٩٢) مانيفستو النرجسيّة التي يقع في فخها الفنانون في بداياتهم، عندما لا يزالون يتمتعون بالصبيانية الكافية التي يبدو معها الكِبر نقطة قوة؛ أما حين يصرخ رجل في منتصف العمر بأنه الوحيد والأوحد لا يبدو الأمر محببًا بقدر ما يتخيّل. على العكس، يمكن لحيل مسرحية مسترجلة كهذه أن تملك أثرًا ترامبيًا (نسبةً إلى دونالد ترامب)، حيث كلما زاد إصرارك على أنك الفريد المنيع كلما ظهر أنك تحاول أن تكون كذلك دون جدوى. مع نهاية الأغنية، يستمر برنس ببساطة بتكرار “اسمي برنس” مرارًا، ويطول الأمر لدرجة تقلق معها على سلامته العقلية. ربما كانت المشكلة في تفكيره بكل هؤلاء الرابرز مفتولي العضلات الواقفين عند ذيل ثوبه. ربما ستبدو ماي نايم إز برنس أكثر منطقية إن تخيلنا تفاخر برنس فيها موجهًا لنفسه لدفعها إلى الانصراف عن عالمٍ يتقلب باستمرار.

يومًا ما، كان برنس يتراقص بين الهويات المختلفة، بينما الآن يتشبث بطرف جبلٍ جليديّ وسط عاصفة، مستعملًا اسمه الكبير كخفٍّ مسماري للسير على الجليد. صحيحٌ أن ماي نايم إز برنس آتيةٌ من تقليد أولد سكول أسود، شيء يشبه أسلوب جايمس براون في التبجح: “وفي اليوم السابع قام / بخلقي”، لكن النبرة خاطئة بالكامل؛ لا يوجد هنا سخرية ذاتية، بل يبدو برنس يائسًا. في أغنية الراب البائسة سِكسي إم إف، ليس هناك أي شعور حقيقي في صوته. أغنية إيروتيكية بقدر نظام الصوت الأعوج في نادي رخيص لرقص العمود، بنبرة تقع في المسافة بين دعوة إلى النهوض فقط لرفع العتب، وبين ملل بالكاد مكبوت. كأنه بذلك صرّح: من الآن فصاعدًا ستحبون موسيقاي بشكلٍ واحدٍ فقط، الأسود، وبالتالي الفانك الملتزم بالمعتاد. انسحب برنس – الذي استطاع تقديم لمحات من أكثر من مستقبلٍ مستحيل – إلى تقليد جامد، صانعًا موسيقى بأصلٍ واحد، ووجهةٍ واحدة، وقراءةٍ واحدة؛ موسيقى أشبه بنسخة معادة التصنيع من دينٍ غابر، حيث لم يبق مكانٌ لترجمةٍ حديثة.

مؤخرًا، كنت في سوبرماركت محلي في إحدى الليالي، والذي تسمع فيه دائمًا قائمة تشغيل مُختارة بعناية مفاجئة ومكونة من أغاني بوب وسول قديمة ضاربة. اشتغلت أغنية راسبِري بِرايه ولم أستطع المقاومة، نقلتني إلى مكانٍ آخر في لحظتها، وبدأتُ أغني معها وأتفاعل بشكل واضح وسط الممر. ما زالت الأغنية محتفظة بكامل جمالها، بتلك الكمنجات غير المتوقعة، المصاحبة الصوتية الخارجة عن التون بشكل بسيط في الخلفية (يبدو الصوت لمغنية بيضاء، عاكسًا المعادلة المعتادة حيث ترقّع مغنيات سوداوات بموهبة نادرة أغنيةً يقودها مغنٍّ متواضع أبيض)، والثوب المحلي الذي يغلف سردية الأغنية مخروقًا بشظايا سياق، سيخطف المستمعين السود مباشرةً عند سماعهم سطر برنس الذي احتل المتاجر: “لم أهوَ صنفي / لأنني كنت مغرقًا في التروّي.” هل كان بالفعل هناك أغنية بوب ضاربة بهذه الغرائبية السريالية؟ أم أن كل هذا كان مجرد حلم؟

بعد وفاة برنس في نيسان / أبريل من عام ٢٠١٦، ظهر الناس على مختلف منصات الإنترنت للكتابة عما عناه لهم، مستذكرين كم كان مثيرًا وذا هالة وحضور من عالمٍ آخر في أيام مجده. لكن لا يمكنك مقاومة التفكير في أن كثيرين منا كانوا حزينين على شخصٍ رحل فعليًا منذ زمنٍ ربما طويل، وغاب بالتالي عن الذهن. مر عمرٌ كامل منذ كانت موسيقى برنس كل ما يمكن أن تكونه، ومنذ انتعش رادارنا الملتقط للتحركات البرنسيّة في التسعينات ومطلع الألفينات، لأسباب غير موسيقية كما اتضح. تخلص برنس من المحترفين المقتدرين الذين عبّدوا الطريق أمام انطلاقته في الثمانينات واستبدلهم ببعض الأصدقاء والأقارب، الذين لم يملكوا بأغلبهم أي خبرة سابقة تخص المهام التي كلفهم بها. أيضًا، في مرحلة معيّنة، رفع برنس دعاوى قضائيّة على أخلص معجبيه بسبب أمور تتعلق بحقوق النشر للأعمال التي رفعوها على مواقع معجبيه. كان العام ١٩٩٤ حين أصبح برنس على طريق الزواج بـ مايت جارسيا وتوقعنا أن يكون في منتهى سعادته، وقتها دخل برنس اجتماع عمل مع مجموعة من مدراء وارنر برذرز التنفيذيين، مرسومةً على وجهه كلمة عبد. ثم جاء تغيير الاسم، حيث عُرف برنس رسميًا – بين عامَي ١٩٩٣ و٢٠٠٠ – برمز الـ تافكاب أو الفنان المعروف سابقًا باسم برنس (TAFKAP: The Artist Formerly Knows as Prince). في مقابلة أجريت معه عام ١٩٩٩ قال برنس: “أريد الانتقال إلى مرحلة جديدة في حياتي، وكان تغيير اسمي أحد طرق فعل ذلك. بشكلٍ ما حرّرني ذلك من الماضي وكل حكاياه المعلّقة.” ربما كان كورس تحليل نفسي فكرةً أفضل من حيلة مربكة لجمهوره (اقترح البعض أن برنس ظن أن تغييره لاسمه سيحرره من عقده مع وارنر بضربةٍ واحدة).

في أغنية من ألبوم إمانسيبايشن (١٩٩٦)، يغني برنس صاحب رمز التافكاب عن “الأمير” برنس القديم غير المثير، ويعلن أنه “ميتٌ مثل إلفيس.” يكبر أغلب الأطفال مع نوع من الطموح الطفولي ليكون واحدهم ملكًا لهذا العالم أو ذاك، لكن كيف سيكون الأمر حين يُعمّد طفلٌ باسم برنس (أمير) قبل أن ينطق أو يفعل أي شيء؟ منذ بداية مسيرة برنس، بدا أن الأسماء والمسميات والرموز والأبجديات تحتل جزءًا كبيرًا وعميقًا من اهتمامه. لكن ما الاسم في النهاية؟ ليس شيئًا يمكنك أن تقبض عليه بيدك كقطعة من الذهب، بل أمرٌ غير مادّيّ بالكامل. قد يشعرك الاسم أنك إلهٌ أبكر مما يجب، لكن في نفس الوقت، قد يشعرك أنك شبحٌ خلال حياتك.

كانت بايزلي بارك (Paisley Park)، التي غنى عنها برنس مع فرقة ذ ريفولوشن في منتصف الثمانينات، شبه مساحة متخيّلة في البداية، جنة مصغّرة، على رأس التلال لكن قريبة جدًا، حيث كان مرحّبٌ بالجميع: الأعرج، الكسيح، البليد، الأحمق، وأي شخص لا يندرج جماله أو جنسانيته ضمن المعايير المجتمعية الضيّقة. كان هذا قبل أن تصبح اسم المجمّع الذي أسسه برنس في مينيابوليس، والممول من أرباح فيلم بربل راين، مشكّلًا ستوديوهَي تسجيل، ستوديو رقص، وساوندستايج هائل، حيث صوِّرت الكثير من الفيديوهات وأجريت التدريبات الأدائية. ضم المجمع أيضًا منزله ومكاتبه. كانت تلك حركة حاذقة بلا شك، أن يبني ستوديو خاص به، لكن علينا التساؤل هنا إن كانت بالفعل فكرة حسنة أن يجمع الشخص كل ما يحتاجه في الدنيا في مكانٍ واحد. يشبه هذا نوعًا ما تحقيق حلم كل فتى، والذي يحمل معه أخطار التقوقع، أن تنسل إليك العزلة عن مجريات الحياة في كل مكان آخر. حبس برنس نفسه داخل عالم افتراضي معقّم باسِم على الدوام (ربما ترمز الحروف الأولى من كلمتَي بايزلي بارك أيضًا إلى بلِجر برينسيبل (مبدأ السعادة Pleasure Principle: والذي يصفه فرويد على أنه الرغبة الغريزية في البحث عن المتعة وتجنّب الألم لإرضاء حاجات بيولوجية ونفسيّة)). لكن في النهاية، استُبدلت العائلة السعيدة الحلمية لفكرة بايزلي بارك برؤية للسعادة تبدو أشبه بفرض منزلي لا ينتهي، منهك. بنى برنس عالمًا حيث لا يُترك أي شيء للصدفة أو القدر، حيث كل شيء يراه، كل شيء حوله على مدار الساعة واليوم، انعكاسٌ لبرنس وفقط برنس.

في أحد أغنى تعليقات مايت جارسيا في مذكراتها بعنوان الأجمل: حياتي مع برنس، تذكر شخصًا معروفًا في بايزلي بلقب فو فو ماستر. أينما ذهب برنس أو قام بجولات، في أي غرفة فندق يحل فيها، كان هذا الشخص مسؤولًا عن تحويلها إلى نسخة طبق الأصل عن المواصفات البرنسية التي تميّز بايزلي بارك، الشموع الفاخرة، السجادات المزغّبة، وبشكل عام، بذخ العصر الحديث (أصبح أيضًا لبرنس عادة طلب بيانو صغير أبيض في كل فندق ينزل فيه، حتى أوقفت الأمر عقول تنظيمية أكثر عقلانية في فريقه). تحس وكأنه يقول: “انظروا إلى تلك المرآة يا أطفال، كل زاوية ساحرة بشكل خيالي”، لكنه نسي أنها أيضًا، نسخةٌ عن غيرها. لا شيء يتغير في عالم برنس. ربما على مستوّى ما كانت هذه فانتازية برنس المُثلى؟ وكأن جنيًا منحه أمنية فكان اختياره: “أرجوك اجعلني أعيش الحلم ذاته كل ليلة.” كل مكانٍ مسكني، ولا مكان يمكن أن أسكن إليه.

مع إصدار ألبوم ٣١٢١ عام ٢٠٠٦ وفيديوهاته، كنا قد قطعنا شوطًا طويلًا منذ أيام النبرة الاشتراكية الداعية الجميع للانضمام إلى بايزلي بارك. أصبحنا خارج حياة النجم مرة أُخرى، ملصقين أنوفنا على الزجاج المحيط بغرفته رفيعة الذوق، محدّقين بغيرة، ومشاهدين حفلاته التي لا تنتهي وأصدقاءه الهوليووديين الكول. ما كان يومًا ما حلم مجتمعٍ أسعد (مجتمع أسود أحيانًا، وخليطٌ كيميائي من ألوان أعراقنا أحيانًا أخرى) أصبح الآن نسخة مهترئة من قصةٍ قديمة. “المهم أنني حصلت على ما تمنيته، فلتذهب إلى الجحيم” هكذا يرى بعض محبي برنس الذين يصرون على أن ألبوم ٣١٢١ مجازٌ إنجيلي مصنوع بعقلية داهية، لكنني لا أستطيع هضم هذا (لطالما اضطررنا إلى التعامل مع مواقف كهذه مع برنس منذ عقود. في كل مرة ظهر فيها حاملًا نموذجًا روحانيًا جديدًا غيّر مراميه، غيّر محور النقاش، وقدّم سطرًا مشيدًا بمجموعةٍ “أكوَل” لتصبح قدوة، إشادة لا تحمل كل تلك التفاصيل المقنعة لكنها تذهب بعيدًا في رسم الغاية اليوتوبيّة البرّاقة). في تركيبة صوره بين شقته اللوس أنجلسية (نسبةً إلى لوس أنجلس) المؤجّرة وصورة غلاف الألبوم حيث وجهه إلى الحائط وعلى ظهره عنوان الألبوم، يبدو برنس وكأنه هو سجّانه خلال إقامة جبريّة في شقة فاخرة. أصبح مبدأ السعادة في بايزلي بارك (التي قال عنها برنس في أغنية الثمانينات الأيقونية: “الابتسامة على وجوههم / تفصح عن سلامهم الداخلي.”) أشبه بإشعار حضور رسمي للمشاركة في حملة الترويج لمذهب المتعة لـ ٢٤ ساعة في اليوم. يلعب برنس لعبة المنزل مصطلح يطلق على تجربة عاشقَين للعيش في منزل كزوجَين قبل زواجهما لاختبار مدى إمكانية نجاح الزواج الفعلي، حيث الموسيقى لبرنس، الديكور برؤية برنس، والسناكس الصحيّة مُختارة من قبل برنس (بل وأضاف أيضًا جرّة غَرامات الشتائم). ليس هناك لحظة خلال اليوم، ولا تفصيل في أي مكان (العطور، مناديل المائدة، محلات الصنايعية) لا يكون له فيه القول الفصل. إليكم لمحة قادرة على هز إيمان أخلص معجبي برنس حول ما يعنيه الزواج من شخص مثله: “يجب على كل شيء بالمطلق، بما في ذلك سبل متعتك الخاصة، أن يكون نتاج أفكاره، توجيهاته، وخاضعًا لمراقبته للتأكد من موافقة عقائد نيافته.”

مع الطريقة التي ارتبطت فيها كل تفصيلة مهما بلغت من الصغر مع كل تفصيلة أُخرى، من القمة إلى القاع، وبأسلوبه المتحكّم المتطرّف، لم يبدُ من المفاجئ أن الأمور بدأت تأخذ منحًى خاطئًا، جميعها في وقتٍ واحد. قد نتساءل فيما إذا كان انضمامه إلى طائفة شهود يهوه سببًا لبعض التغييرات في شخصيته وتوجهاته، أم أنه اختار هذا المذهب لأنه تناسب مصادفةً مع شعوره تجاه العالم المتغيّر بسرعة، ومع رؤيته لكيفية الحفاظ على مكانه فيه.

مذكرات مايت جارسيا هي أقرب شيء ممكن إلى رسم صورة واقعيّة لـ برنس في وقت تهاويه. حتى هنا، يبدو متوهّجًا كجرمٍ سماوي. من الصعب رسم ملامح صادقة للحياة الداخلية الفعلية لشخص، هناك دومًا ما يُسمّى أثر الطائر الطنّان، حيث يبقي برنس نفسه مشغولًا على الدوام، بشكل يجعل من الصعب الرؤية عبر الغشاوة التي تخلقها كل هذه الحركة لفهم أسباب تصرفه بهذا الشكل أو ذاك، أو اتخاذه تلك القرارات. كان مدمنًا للعمل يكتب أغانٍ لا تنتهي عن مجرّد تسكعه هنا وهناك، ومهووسًا بالكمال يصدر العديد من الأعمال دون المستوى. تفنّد جارسيا عاداته، انفعالاته ولحظات هوسه، والتي تدور جميعها حول تعصّبٍ مَرَضي بالنسبة لصورته وتحكمه بها. وصل الأمر إلى أن يغيّر برنس كل ما حوله، حتى زوجته، تبعًا لرؤيته وأهوائه: “كان يُعاد طلي منزل برنس بلونٍ مختلف بشكلٍ منتظم، مع سيارة حديثة مطلية بما يناسب لون المنزل.” بعد عامٍ أو اثنين لا يبقى شيءٌ لم يُلغ أو يُستبدل، و”تمر حياته كاملةً بتغيير خزانة أزيائها.” من غير المفاجئ إذًا أننا لم نستطع أبدًا تجاوز ذلك الدرع الذي أحاط برنس به نفسه لنستطيع التعرف إليه كإنسان، ويبدو أن السبب لذلك أن زوجته جارسيا نفسها لم تستطع: “بصفتي زوجته، كنت أقرب من عشيقة، لكن كان دومًا هناك حد معين ممنوعٌ الدخول بعده.”

كما في حالة مادونا، هناك إحساس بأنه ليس هناك زواجٌ قادر على الصمود أمام رغبة النجم المؤرّقة وشبه اللا إنسانية في التسيُّد. لم تستعمل جارسيا الكتاب لتواسي أو تدعم نفسها – بل ربما هوّنت حدّة استفزاز سلوك زوجها الراحل. مع ذلك، تكشف جارسيا عن برنس أكثر حتى مما يريد الكثيرون من عشاقه، خاصةً بدايات تودده إليها عندما كان عمرها لا يتجاوز السادسة عشرة. تقابل الاثنان بدايةً في عرض في مانهايم في آب / أغسطس من عام ١٩٩٠، حين كان برنس يقوم بجولة في أوروبا وأرسلت له جارسيا – بمباركة والدَيها – شريط فيديو رقص شرقي لها. بحسب جارسيا، بقيت علاقتهم بالكامل ضمن الحدود المقبولة خلال تلك السنوات المبكّرة، والتي اقتربت خلالها من قلب العالم البنفسجي (ما يُطلق على عالم برنس نسبةً إلى فيلمه الأيقوني بربل راين (مطر بنفسجي))، بدايةً كمصدر إلهامٍ شاب: “خلال ما تبقى من الجولة العارية (جولة برنس لعام ١٩٩٠ المسماة كذلك نسبةً إلى تجريدها من البذخ الذي ميّز جولاته السابقة) استمر بمهاتفتي عدة مرات في الأسبوع. نادرًا ما قضينا أقل من ساعتين أو ثلاث على الهاتف.”، ثم كراقصة في فرقة ذ نيو باور جينيرايشن التي رافقت برنس بين عامَي ١٩٩٠ و٢٠١٣ مرافقةً برنس في العروض الحيّة. في ١٩٩٣ أصبحا حبيبَين، وبعد ثلاث سنوات أُخرى تزوّجا، دون تجاوز أي حدود احتكاك جسديّة قبل بلوغها السن القانوني، كما أصرت جارسيا في حديثها عن علاقتهما. مع ذلك، يبقى هناك خيط دقيق يفصله عن ذاك التجاوز: “لم ينكر برنس أبدًا أن الفكرة غير النظيفة قد عبرت في باله، لكن في الحقيقة، كان أكثر حكمةً وكياسة من أن يستغل فتاة في السادسة عشرة.” بحسب جارسيا، التي أضافت: “مع انتهاء حياتي مع برنس، قد يخطر في البال أن الأمر بالأحرى لم يكن أخلاقيًا بقدر ما أن برنس كان خبيثًا بما يكفي ليعلم أن عدم استغلالي في وقت مبكّر سيكون جزءًا من حملة استدراج ناجحة.” (ما زلت أذكر ذلك الصوت الغريب، المشوّه والمبطّء لدرجة الوصول إلى نتيجة بايسيّة عميقة وشيطانيّة، الذي افتتح ألبوم ١٩٩٩ مغنيًا: “لا تقلقي / لن أؤذيك / أريدك فقط أن تحصلي على بعض المتعة.”)

بشكل عام، لطالما انجذب برنس فقط إلى النسوة الأصغر، “أعتقد أن تفضيله هذا كان أكثر من جسدي”، كما كتبت جارسيا، ثم أضافت: “كان الأمر مرتبطًا بتوازن القوى. لم يرغب بأن يكون هناك من يناقشه.” اقتبست جارسيا أيضًا من رسائله، المكتوبة بلغته الشهيرة شبه الهيروجليفية والمؤلفة من لعبة أحرف وأرقام، والتي – مرة أخرى – لا تبدو أنسب شيء يمكن أن تسمعه من رجل في منتصف العمر: “أنا سعيدٌ أنك فتيّة لأنك هكذا يمكنك انتظاري.” (EYE’m glad U’re young cuz U can wait 4 me) هل هذا ما يعنيه أن تكون حالمًا جميلًا؟ هل كتب بهذا الشكل أيضًا لكل شركائه في العمل ومحاميه؟ وماذا عن المذكرات التي كان يكتبها قبل موته: الجميلون، والتي ستصدر أخيرًا هذا العام، هل ستكون مكتوبة بالأبجدية البرنسيّة؟

بمجرد أن تزوجا، وضع برنس إشارة توقف كبيرة في أي لحظة أراد فيها والدها التقاط صورة سعيدة لهما. غير مسموح، ودون استثناءات، لن يكون هناك صور غير محضرة مسبقًا في أي مكان في بايزلي بارك. في صناعة الترفيه عند السود هناك تقليد ثابت ليس بعيدًا عن البروتوكولات الملكية الأوروبية، حيث يجب عليك تقديم نفسك لجمهورك بشخصيتك وبأفضل ما لديك. كما في حالة نجمَيه المفضلين، جايمس براون ومايلز دايفس، من الصعب تخيُّل برنس مجرّدًا نفسه من المظهر المحدد بدقّة متناهية. لكن في قصة جارسيا، تبدو حساسية برنس تجاه صورته أقرب إلى مرض غير مشخّص منه إلى أمر مرتبط بصناعة الترفيه. هنا لديك شخص نادرًا ما ابتعد عن شخصيته كنجم، وكأنه ليس هناك جانب آخر لتلك المرآة. ربما تكون تقاليد الصناعة عذرًا منطقيًا عندما ينتظر منك أحدٌ جزءًا من حقيقتك أكبر مما أنت مستعدٌّ أن تبرز.

الكشف الأهم في كتاب جارسيا هو تجربة ولادة طفلهما الذي ذكرته باسم أمير (أحيانًا يُشار إليه في أماكن أُخرى بـ الفتى جريجوري) ووفاته بعد ستة أيام. وُلد أمير عام ١٩٩٦ حاملًا لمتلازمة فايفر النوع ٢، المتمثلة في خلل جيني يُسبب التحام الدروز في جمجمة الجنين، مسببًا تشوّهات هيكليّة ووظيفيّة حادّة. رصد جارسيا لسلوك زوجها الغريب ما بعد وفاة الطفل مخيف. ربما تراجع برنس إلى مساحة داخلية مظلمة لكونه يختبر شكل من المعاناة لم يُدرك كيفية التعبير عنه من قبل، أو ربما كان يتمتع بقدر من الفهم لنفسه بحيث يعلم أن هناك فراغًا داخله كان لابد لشعورٍ كهذا أن يملأه. لكن على الأرجح أنه في ظل غياب ردات الفعل الإنسانيّة، أنشأ برنس داخله مجموعة بديلة ظاهريّة من عادات صناعة الترفيه، حيث تتجسّد كل المشاعر تبعًا لصلتها بما يجب إظهاره وما لا يجب إظهاره للعامّة. هل ظن أنه ليس من الرجولة أن يظهر صعيفًا؟ هل أحس أنه من المستحيل حلّ الدرع القاسي الذي يحيط بشخصيته ويعترف بأنه يمكن لأساطيره الورديّة، المقسومة بين الشهوانيّة واليوتوبيا الدينيّة، أن تنتهي بهذا الشكل؟ بطفلٍ غير كامل؟ بكارثةٍ طبيةٍ وموتٍ وفجيعة؟

بدل إلغاء ظهوره مع أوبرا، دخل برنس في حالة من فقدان الذاكرة. كان يمكنه بالتأكيد الانسحاب، أو حتى الظهور وحده دون جارسيا، لكنه عوضًا عن ذلك أجبرها عمليًا – وهي لم تتعافَ بعد من الصدمة ومنهارة – على الظهور أمام بريق أضواء التلفزيون والتظاهر بأن كل شيءٍ بهيج في جنّتهما الزوجيّة. يبدو تصرفه قاسيًا، غير واعٍ، أو حتى مجنون. في استجابته لاستفسارات أوبرا حول الطفل، ألقى برنس بعض الهراء شبه الديني عن كيف أن كل شيءٍ بهيج وعلى ما يرام كما يجب أن يكون، بإرادة الله: “كل شيء على ما يرام، لا تكترثي لما تسمعينه.”

بعد ذلك بفترة قصيرة، قرر برنس أن يتابع عمله بنشر برومو لأغنية منفردة جديدة، بِتشا باي جولي واو، وقال أنه أراد للفيديو أن يقدّم خطًا سرديًا مبهمًا بشكل محبّب وعاكسًا تجربة الحمل، مليئًا بأطفال مبتسمين وراقصين متحلّقين، وجارسيا نفسها “جالسةً على ناقلة مرضى مدولبة في غرفة امتحان ومرتديةً زيها ذاته الذي ارتدته في المستشفى يوم الولادة.” بشكل لا يُصدّق، طلب برنس من جارسيا أداء هذه المشاهد في نفس الغرفة في نفس المستشفى، التي بالكاد استطاعت أن تتركها خلفها. خلال فترة الحمل، تناقش برنس وجارسيا حول العناية الطبية المطلوبة، حيث توقعت جارسيا بوصفها زوجة مالتي مليونير أن تحصل على أفضل عناية توليدية ممكنة على الإطلاق، بينما أصر برنس أن اللجوء إلى عناية خاضعة لذاك العلم الشيطاني لا يتفق وإرادة الخالق، وأنها كمجرّد زوجة يجب أن تطيع – دون تفكير – كل أوامر زوجها. حتى حين كان من الواضح أن هناك شيئًا خاطئًا استجاب برنس على الفور: “إن كان هناك اضطرابٌ ما” قالها لـ جارسيا وطبيب التوليد، “فتلك إرادة الله، وليست لأننا لم نتجهّز.” لاحقًا، بعد الولادة، وعندما أخبر الطبيب برنس أن جارسيا بحاجة للعودة إلى المستشفى لتفادي خطر العقم الدائم، كانت استجابته الفوريّة ودون مشاورة زوجته: “لا. تحرسها يد الله. ستكون بخير.” خلال معاناة جارسيا للتعامل مع “فاجعة خانقة ومظلمة كقاع المحيط”، قال لها برنس: “لا أستطيع أن أبقى هنا، يجب أن أذهب”، وانطلق لتقديم بضعة أداءات والترويج لألبومه الجديد إمانسيبايشن.

أين فرّغ برنس حزنه؟ في السنين اللاحقة على وفاة أمير أصدر برنس مجموعة من أضعف أعماله على الإطلاق، في ألبومات مثل ذَ فولت: أولد فرندز فور سايل، ورايف يو-إن-تو ذَ جوي فانتاستيك. بعد طلاقه من جارسيا عام ٢٠٠٠، تزوج برنس مرة أُخرى، عشية رأس السنة في العام التالي، من مانويلا تِستوليني، التي كانت أصغر منه بـ ١٨ عامًا، والتي بدا أنه كان على علاقة بها قبل حتى طلاقه من جارسيا. استمر زواجه الثاني لخمس سنوات دون إنجاب أطفال.

قبل نيسان / أبريل من عام ٢٠١٦، لم يكن برنس على أي قائمة لنجوم الصناعة المرجحة وفاتهم من جرعة مخدرات زائدة. نعلم اليوم أنه كانت هناك أزمات منذ وقتٍ أطول مما توقع أيٌّ منا أو مما أردنا الاعتراف به. ذكرت جارسيا أنه “كانت هناك عدة مرات أخبرني بها أنه مريض أو أنه يعاني من صداع. بالنظر إلى الخلف اليوم يمكنني رؤية أن الأمر لم يكن كذلك.” في ١٩٩٦، بعد فترة قصيرة من فقدانهما طفلهما، زارته جارسيا خلال جولته لترويج إمانسيبايشن دون إخطار مسبق، و”وجدت خمرًا مسكوبًا على السجّادة في الرواق وتقيؤًا على أرض الحمام.” كان الفيكودين الذي وُصف لـ جارسيا لمضاعفات ما بعد الولادة “يستمر بالاختفاء. تكون القارورة مليئة، وبعد بضعة أيام تختفي الحبات. افترضتُ أنه يخبئهم لحمايتي من إيذاء نفسي.” من الوضح أن برنس أتقن خداع جميع من حوله، خاصةً أنه وقتها كان قد أصبح إبقاؤه القناع المبتسم مصقولًا ولامعًا شبه غريزي لسنوات. حتى أنه كان في درج الستوديو الخاص به، فولت، عدد من الأغاني الاحتياطية ربما يكفيه ليتابع الإصدار لسنوات دون أن يحتاج لكتابة أي شيء جديد، لدرجة أنه عندما يعلن في أغنية من عام ٢٠٠٦ أن الفانك الجديد الخاص به ثوري في امتطاء التيّار لدرجة أن يتهاوى أمامه ذلك التيّار “مثل جدار برلين”، تبدأ بالتساؤل فيما إذا كُتبت الأغنية وقت انهيار الجدار بالفعل.

قد يُنشئ الناس علاقة تعاطي بلحظات ذروة وخمول متعاقبة لسنوات قبل الوصول إلى الإدمان الكامل. يبدو أن برنس استطاع ضغط هذا المسار الفوضوي الطويل – تمامًا كما فعل جايمس براون – عبر التسلل ليلًا خارج الامتناع الملتزم، نحو عبودية كيميائية محمومة. انساكم من التنفيخات المتقطعة للفافة أو التعثر بحبة إكستاسي في نهاية الأسبوع، كان برنس يذهب مباشرةً إلى أقوى الأدوية التي لا تُعطى دون وصفة. تقول الرواية الرسمية أن كل هذا بدأ بعمليات جراحية أجراها برنس على وركه المحطّم الهش، بعد عقود من تأدية الحركات البهلوانية على المسرح مرتديًا كعب عالي غير مناسب لحركات كهذه. كشف تحقيقٌ رسمي بعد وفاته في مينيابوليس عن حالة تتجاوز أي علاجات محسوبة أو استهلاك يومي مقبول، كان برنس غارقًا حتى الخاصرة في نوع من الأدوية لا يوصف إلا لحالات من الألم الحاد الذي لا يطيقه بشر، كما في حالة الناجين من الفظائع بإصابات خلّفتهم بأجساد ملأى بصفائح معدنية، أو مرضى السرطان في آخر مراحلهم. ذكرت جارسيا أن أحد أفراد فريقه، والذي رافقه لسنوات، اعترف لها بأن “كل شيء كان رائعًا حتى صناعة بربل راين. بعدها حصل على كل شيء رغب فيه على الإطلاق، ولم يعجبه ذلك.” كان أمامه كل الوقت الإضافي الباقي لملئه (كما كتبت في مقال لمجلة إن إم إي عام ١٩٨٥ أو نحوه. وقتها قلت – كما ثبت لاحقًا – أن مايكل جاكسون وبرنس نجومٌ ماتوا حرفيًا في الموسيقى).

أغنية الحب الأكثر تأثيرًا لـ برنس أشبه برسالة حب من شبح، موجّهة إلى جزءٍ ضائعٍ أو مهجورٍ من نفسه. الأغنية هي سمتايمز إت سنوز إن أبريل، التي اختتمت ألبوم بارايد، والتي لم يصدر بعدها أي شيء يشبهها حتى من بعيد. لوحة من الضوء والظل المسقطان من عالمٍ آخر، بالجيتار الأكوستيك العذب، والأداء الصوتي شبه الخالي من الكلمات. تُلقى بعض سطور الأغنية بأسلوبٍ غريب بين المحكي والمُغنى، وكأنها جالت في خاطره فجأة وحاول ضغطها بما يناسب الإيقاع، بادئًا بطبقة عالية مستحيلة ثم متهاديًا حد التمتمة، مسرعًا ثم متمهلًا، بكلمات على حافة المعنى لكن منسوجة في سياق شخصي لدرجة يصعب فهمها وتحليلها بالكامل. في لحظةٍ يبكي المغني: “اعتدت البكاء على ترايسي لأنه كان صديقي الوحيد”، وفي أُخرى يزعم أنه “لا أحد يمكنه البكاء كما كان يبكي ترايسي”، وكأن المغني نفسه هو ترايسي.

ربما أنا بطيء الفهم، أو منوّمٌ بسحر الأغنية الجليدي، لكن مضت سنوات قبل أن أدرك ما يجري في أغنيته الثلجية السوداوية والمأساوية هذه، بأثرها المرآوي المتضاعف. في فيلم أندر ذ تشِري مون (١٩٨٦)، حيث يشكّل ألبوم بارايد ظاهريًا الموسيقى التصويرية، قُدّر للبطل أن يموت، المُسمّى كريستوفر ترايسي، والذي يؤدي دوره برنس. إذًا، عمليًا غنى برنس على أنه شخصٌ آخر، بينما يُرثي موته المُستبطَن. تُشكّل أغنية أبريل – في نفس الألبوم – رسالة حب من برنس إلى الانقسام الحاصل داخله، حيث يجب على جزء القوّاد المرح أن يموت، ليستطيع جمع بقايا الجزء الآخر التوّاق إلى الاهتمام. تتوقف الأغنية فجأة، كموتٍ مصغّرٍ موازي. أعد تشغيل الألبوم من البداية، وستجد نفسك مرة أُخرى مع الفورة والنشاط لأغنية كريستوفر ترايسيز بارايد، حيث يقوم كريستـ/وفر (الجزء الأول – Christ – هو اسم المسيح)، يولد من جديد.

أبريل هي أغنية برنس الوحيدة التي يمكن أن تنسجم وأعمال ملهمته على المدى الطويل، جوني ميتشل. يمكنك بسهولة تخيُّل ميتشل في منتصف السبعينات مستعملةً جملة “حربٌ أهلية دامت طويلًا” لوصف علاقة جارحة. في السادس عشر من نيسان / أبريل، قبل خمسة أيام من وفاته، توقف برنس عند محل تسجيلات واشترى نسخًا من ألبومَي توكينج بوك لـ ستيفي وندر وهِجيرا لـ ميتشل. في هذين الألبومَين ماضٍ ارتاح له برنس، وربما دليلٌ لنسخةٍ مُثلى من نفسه، شيءٌ في منتصف الطريق بين أخويّة الفانك-سول وصافرة إنذار شاحبة بعيدة. ألبوم هِجيرا كحال بارايد، غلافٌ آخر بالأبيض والأسود، ولوحة ذاتيّة خاوية التعبير أُخرى. إضاءة باردة، ظلال شاحبة بعيدة، وغراب أسود يطوف السماء الزرقاء. افتح علبة الأسطوانة فتجد جوني، كما في حالة برنس ومرآته، ملتقطة من الخلف ومبتعدةً عن الواجهة، طائرًا بريشٍ أسود منذرًا بالبلاء.

فقط قبل موته، كان يعيد برنس غناء قديمه مرة أُخرى، فقط هو بمصاحبة بيانو ومايكروفون أُصدر ألبوم بيانو وميكروفون (١٩٨٣) عام ٢٠١٨ من قبل وارنر برذرز، وهو أول مجموعة من التسجيلات الأصلية التي خرجت من خزنة بايزلي بارك منذ وفاة برنس.، لاعبًا الأغاني التي أراد عشاقه سماعها، مع الخفة والجاذبية الأمثل. قال من أعرفهم ممن شاهدوا تلك العروض أنها كانت شيئًا آخر، مخترقًا الصدر، بروحٍ خاصة ولا يُنسى. ربما لم تكن هذه الأداءات حلًا لمشاكله الإبداعية طويلة العمر، لكن المرور مرة أُخرى بالمشاعر المدفونة في تلك الأغاني ساعد ربما في تحرير شيءٍ داخله: تنفُّس ذكرى قديمة، أو أفكار مناسبة لسنه بدل صورته السخيفة المدعية والمنكرة للموت، المروجة لكونه في احتفالاتٍ وسهرات في كل مكان وكل زمان. يكمن أقرب مثال ممكن لهذه الأداءات في ألبوم المنوعات لـ جوني ميتشل، بوث سايدز ناو، الذي أصدرته عام ٢٠٠٠. مزيجٌ من أغاني الحب المكلوم، بالمعايير العليا القديمة، ورؤية جديدة لكلاسيكيات مثل أغنية أ كايس أُف يو. تعود ميتشل إلى تلك الأغاني من شبابها وشبابنا وتغنيهم منتزعةً إياهم من داخلها، بصوتها الذي بلغ السابعة والخمسين بكل ما يحمله من حب، رغبة، وخيبة. هنا كل التقلبات، اللوازم والكوردات، كل الدروس المستفادة من العمل طويلًا مع الفرشاة والألوان. دخان سيجارة، حمرة شفاه وخمرٌ مقدّس. لوحة ذاتيه لـ رامبرانت عبر الغناء، لوحة، بلا شك، جليلة.

مات برنس وحيدًا، طبعًا، في منتصف الليل، بين طوابق بايزلي بارك، على بعد نبضة قلب من الستوديو. في منتصف الليل، حين لا تهم الأسماء والألوان. في النهاية، انتصر واقعٌ مؤلم على الفانتازيات المريحة، وأفرغت الأدوية المسكنة للألم كل حوارات وجدالات كل شخص وكل شيء آخر. كأنك استيقظتَ يومًا وقد انصهر الزمن، لم يعد هناك ظهيرات على سرائر الفنادق، ولا ضوء يتحرك كأعشاب البحر على الجدران الشاحبة المجهولة. تحلم طوال حياتك بالجانب الآخر من المرآة، حيث الألوان معكوسة، والآن أخيرًا تتذكر ما رأيته هناك، منذ زمنٍ طويل: غيومًا، ملأى بالمطر.