“إحنا صعايدة وفلاحين، وعيب نقول شجر الموز لأنه مش شجر، دا عيدان. ولو طرح الموز ما يضيفش ضل، لأنه لاصق في العود. لكن شجر المستراح شجرة كبيرة بنقعد تحتها، بتعمل ضل واسع. فالنعناع اللي بيطلع في الحتة دي، بيطلع متنعنع وبروقان.” هكذا استنكر الشاعر حسن عبد الرحمن نسخة محمد منير من أشهر أغاني النميم، نعناع الجنينة؛ فما هو فن النميم أصلًا وكيف وجد طريقه إلى منير؟

في جنوب مصر، وتحديدًا في محافظة أسوان، يبرز فن النَّمِيم كأحد أشكال التعبير الشفاهي المميز الذي نشأ في بيئة لا تعتمد على الآلات الموسيقية، بل على الأداء الصوتي والشعري المباشر. يعود النميم إلى أصول سودانية، وتطوّر في القرى والنجوع المصرية حتى أصبح جزءًا من الموروث الثقافي المحلي.

يعتمد هذا الفن على ما يُعرف بـ المربوعات، وهي مقاطع شعرية رباعية موحّدة القافية، تُلقى في جلسات سمر جماعية يتناوب فيها الشعراء على الإلقاء، وسط جمهور يشارك في تقييم الأداء من حيث الصياغة والارتجال والصدق الشعوري.

نسلّط هنا الضوء على النميم من حيث جذوره التاريخية، وبنيته الفنية، وتحولاته بين السودان ومصر، كما نستعرض آراء بعض أبرز الشعراء والباحثين الذين ساهموا في توثيقه، مع التوقف عند بعض النماذج الشعرية التي توضح خصائصه وأبوابه المختلفة.

بريد تحت الرمال | الجذور

تتفق معظم المقاربات المعاصرة على أنه يمكن تتبع فن النَّمِيم عبر ثلاث محطات أساسية: الأولى في كتاب فن النميم في محافظة أسوان (١٩٩٧) للباحث جمال وهبي، الذي جمع مادته من واقع الممارسة الشعبية المباشرة. بعدها جاء الشاعر والباحث فيصل الموصلي في ٢٠١٧، فأعاد تسليط الضوء على النَّمِيم من خلال لقاءات صحفية وأحاديث إعلامية. بينما جاءت المحطة الثالثة عبر جهود القاص والباحث في الفولكلور أيمن حسن علي، الذي تناول النميم بوصفه شكلًا سرديًا شفاهيًا مستقلًا.

وسط تنوع هذه المقاربات، يظل التعريف الأوفى للنَّمِيم هو أنه فنٌ غنائيٌّ شفاهيّ، متجذر في التربة الشعبية لجنوب مصر، وتحديدًا في أسوان، لا تصاحبه آلة موسيقية، بل يصعد من الحنجرة إلى الروح مباشرة. يعتمد على التفاعل المباشر بين الشعراء والجمهور، حيث يتبادل المتساجلون “نمائم” شعرية، تُلقى بنَفَس تنافسي لا يخلو من التحدي. لكنها لا تهدف إلى الإهانة، بل إلى استعراض البلاغة والذكاء اللفظي. كما تُبنى هذه النمائم على المحسنات البديعية، من جناس وطباق وسجع، بحيث يصل وقعها إلى الجمهور مباشرة.

أما اسم النَّمِيم فقد طُرحت حوله عدة تفسيرات، إذ ربطه أحدها بالفعل نمّ، الذي يدل على الصوت الخافت المتصاعد، وهو ما يشبه طبيعة أداء النَّمِيم الذي يبدأ بنبرة هادئة ويتصاعد تدريجيًا. هناك أيضًا من ربطه بالفعل نمنم، في إشارة إلى الزخرفة اللفظية التي يتميّز بها شعر النَّمِيم، حيث يتأنق الشاعر في تشكيل مربوعاته كما تُزخرف المنسوجات الدقيقة. بينما يرى البعض أن الاسم مشتق من الترنيم، أي النغمة الداخلية التي ترافق المربوعة قبل إلقائها، وهي بمثابة تمهيد صوتي يستبق المساجلة؛ ويسمّيه أهل هذا الفن الجرة الهادية.

لكن أكثر التفسيرات طرافة وعمقًا، وأكثرها التصاقًا بطبيعة النميم كفنٍّ نبطيٍّ صعيديّ، ذاك الذي يربط الكلمة بصوت وقع أقدام الجمال على الرمال، وهو صوت منخفض لا يُسمع بوضوح لكنه يُحسّ به. يعزز هذا التفسير فكرة أن النَّمِيم فن نابع من بيئة بدوية، وأنه مرتبط بالحركة الجماعية الهادئة التي تترك أثرًا دون صخب.

إلى جانب اعتماده على قوالب شعرية رباعية، النميم طريقة في الغناء تعتمد على الإيقاع الطبيعي للكلمة والنَفَس. لا تُقاس أوزانه دائمًا بموازين العروض، بل بما يتركه من أثر سمعي وإيقاعي في الأذن والقلب.

حرفا النون والميم في اسمه ليسا صدفة؛ فهما يحملان الغُنّة، الصوت العميق الذي يخرج من تجاويف الرأس، ويُعد عنصرًا أساسيًا في تلاوة القرآن، كما في تذوّق المستمع للنَّمِيم. هو غناء يُقال لا ليُطرب فقط، بل ليُقيم في الأجساد، ويترك أثره فيها. يتفاعل الجمهور هنا بإيماءات وتعبيرات جسدية بعيدة عن التصفيق، تتراوح بين الإعجاب والدهشة أو حتى التحفّظ، وهو ما يمنح اللحظة طابعًا حيًا يصعب فصله عن الأداء نفسه.

ينتشر النَّمِيم في أقصى جنوب مصر، ولا سيما في أوساط القبائل العربية بمحافظة أسوان، مثل العبابدة والعقيلات والأنصار والجعافرة. كما تُعد المنطقة الممتدة من نجع الخطارة شمال مدينة أسوان إلى نجع الكاجوج شمال مدينة كوم أمبو الحاضنة التاريخية لهذا الفن الشفاهي؛ حيث برزت ثلاث مدارس شعرية كبرى: مدرسة قرية المالكي ومدرسة مركز دراو ومدرسة قرية إقليت. أفرزت هذه المدارس شعراءً أجمع القدماء والمحدثون على براعتهم وتفوقهم في صوغ الحرف النَّمِيمي، حتى غدت هذه المدارس علامات مضيئة في سجل التراث الشعبي لأسوان.

يرى معظم الباحثين أن فن النَّمِيم في مصر امتداد مباشر لفن الدوبيت أو الدوباي السوداني، وهو نوع من الشعر النبطي الرباعي، ينتشر في المناطق الريفية والبدوية في السودان. انتقل هذا الفن إلى جنوب مصر عبر قوافل تجارة الإبل التي كانت تعبر من السودان إلى سوق دراو في أسوان، وهي نقطة مركزية في التبادل التجاري والثقافي بين البلدين؛ وبينما يتفق الدارسون والشعراء على أن النَّمِيم ذو جذور سودانية، يظهر الخلاف حول بداياته الفعلية في مصر.

يربط الشاعر محمد أبو حسن، أحد رموز فن النَّمِيم وأحد أبناء قرية الأعقاب بأسوان، بداية النميم في مصر بأحداث سياسية تعود إلى عام ١٨٩٧، خلال حملة الجنرال البريطاني أرشيبالد هنتر على منطقة أبو حمد في السودان، إبان الثورة المهدية؛ ويشير إلى أن أول مربوعة نَمِيم قيلت كانت للشاعر السوداني الحاردلو، مستشهدًا بمربوعة مرتبطة بالحرب والمواجهة.

“هنتر ومقدمين منا الخيول مادين له

ومحيي الدين وابوه الضهر ما صلوا

والنصبانجي الكبير شاف الشراد أحسن له

وصبر أيوب بعيد على شنبه للحردلو”

لكن هذه الرواية لا تمرّ دون أن يعلو فوقها صوتٌ من داخل الحلبة نفسها. في حديثي مع الشاعر حسن عبد الرحمن، يفتح قوسًا زمنيًا أوسع مما رواه أبو حسن، ويعيد عقارب النَّمِيم إلى بدايات القرن التاسع عشر، أي ما بين عامي ١٨٠٠ و١٨٤٠، مشيرًا إلى أسماء شعراء من تلك الفترة مثل البشارة والعون الكبير وأحمد رمضان.

ما يدعم أطروحة عبد الرحمن، ليس فقط عمق الذاكرة الشفهية، بل تبادل القصائد بين شعراء النَّمِيم في مصر والسودان، مثل الحاردلو وأبو بشارة، ما يدل على تواصل شعريّ حيّ بين الضفتين، بلا حدود ولا حواجز.

هذا ما يؤكده أيضًا الشاعر والباحث عبد الرؤوف مصطفى، الذي يرى أن النَّمِيم سافر مع القبائل العربية، جيئةً وذهابًا، كقصائد محمولة: “المربع يُرسل من السودان ويتم فكه في مصر، ويطلع من مصر ويتفك في السودان.” هكذا يبدو النميم كأنه بريد شعريّ سري، أو أغنية ظلّت تعبر الصحراء من قرنٍ لآخر، رغم أن كثيرًا من صفحاتها ضاعت في الرمل.

غيري ما يقربها | البنية

يتكوّن النَّمِيم من أربع شطرات متحدة القافية، يسير نظمُه على مخطط ثابت (أ-أ-أ-أ)، ما أكسبه طابعًا إيقاعيًا متماسكًا. كما يُعرف أحيانًا بفن السلسلة، ربما بسبب تتابع رباعياته وتشابك موضوعاتها في انسجام متصل. من هذا ما قاله الشاعر حسن عبد الرحمن:

“ونمتي جوه وديان الهيام مضاربها

وحروفي المطلسمة غيري ما يقربها

ليه أربع عصي ومتعددة مآربها

ولو جه الدؤلي يعرب فيها ما يعربها”

في هذا اللون من الأداء، يصبح الجمهور هو الحكم الفصل، إذ يتناوب الشعراء الغناء ويتبارون في جذب انتباه المستمعين وإثارة وجدانهم. حتى أنه غير مستبعد أن يستمر السجال لساعات طوال، أحيانًا حتى مطلع الفجر، في غياب أي مصاحبة موسيقية تتيح استراحة مؤقتة، ما يحمّل الشاعر عبء الحفاظ على الإيقاع والتوتر الأدائي بنفسه طوال الأمسية.

بهذا، يختلف فن النَّمِيم عن فن الكف وغيره من الفنون القولية المنتشرة في صعيد مصر؛ ففي النَّمِيم تلتزم الرباعيات بوحدة القافية على نحو صارم، وهو ما لا نجده في الكف، الذي يستعير قصائده من النَّمِيم وغيره دون أن يقتصر عليها.

يعتمد الكف على الإيقاع اليدوي، حيث يؤدي المشاركون تصفيقًا منتظمًا يكسب الأداء طابعًا احتفاليًا جماعيًا، بينما يتوزع الغناء بين الأداء الفردي والجماعي. أيضًا، على عكس النَّمِيم، بدل أن يلعب الجمهور في الكف دور الحكم الحاسم يشارك في خلق الجو الاحتفالي عبر التصفيق والترديد. يظهر النميم كمبارزة لغوية شفاهية، تحتكم إلى براعة الشاعر وسرعة بديهته، فيما ينتمي الكف إلى فضاء الغناء الجماعي الإيقاعي المرتبط بطقوس الفرح والحزن معًا.

شدّ الليل من أطرافه | جلسات النميم

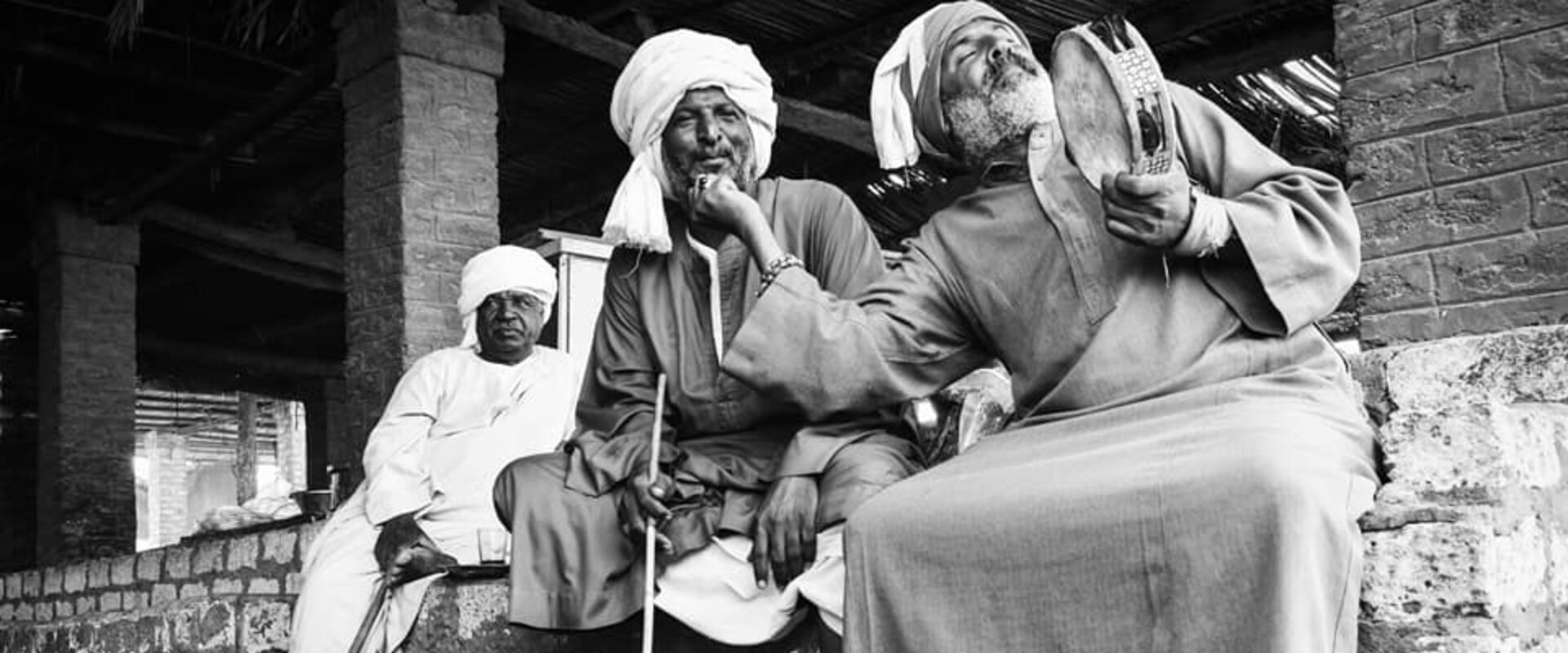

تُقام جلسات جرّ النَّمِيم عادة في المناسبات الاجتماعية الكبرى مثل الأعراس، وليالي الحنّاء، أو الاحتفالات الجماعية في القرى. تُنظَّم هذه الجلسات بشكل غير رسمي، وغالبًا ما يكون الشعراء المشاركون فيها من أبناء المنطقة أو القرى المجاورة، ولا يتقاضون أجرًا مقابل مشاركتهم، بل يحضرون بدافع الشغف بالفن والانتماء للتقليد.

هنا لا توجد مسارح ولا كواليس، بل أرض الجنوب العارية وليلها الحاني، وتلك هي الخشبة الوحيدة التي يعرفها هذا الفن. يرى عبد النبي حساني، خريج الفنون المسرحية وأحد شعراء النَّمِيم وباحثيه، أن هذه الجلسات لم تكن سوى استجابةٍ طبيعية لاحتياج داخلي: “حين يهبط الليل على الجنوب، لا يجد أهله إلا ونساتهم”، يقول، في إشارة إلى السمر كملاذ، وإلى القول كحيلة لمقاومة الصمت. من هذا السمر خرج النَّمِيم في أسوان، تمامًا كما خرجت فنون قولية أخرى في مناطق بعيدة، كأن الكلمة أول ما يشتعل حين ينطفئ الضوء.

تبدأ الجلسة بما يُعرف بـ جرّ الندا، وهي افتتاحية ثابتة يُفتتح بها النَّمِيم بذكر الله، ثم الصلاة على النبي محمد ﷺ، ثم مدح أهل المناسبة. تُردّد فيها عبارة مثل “الله يا ليل، هالله ليل”، وهي بمثابة دعوة لبدء السمر، وتحمل طابعًا شعبيًا دينيًا يربط الجلسة بمقام الطهارة والتقدير.

انبثق نداء “الله يا ليل، هالله ليل” من نداءٍ جنوبيٍ عتيق، كما يخبرنا عبد النبي حساني. كانت البداية بـ”هوي يا ليل” صيحة استدعاء، لا تختلف كثيرًا عن قول “احضر يا ليل”، يطلقها الجنوبي حين يريد للّيل أن يصغي، أن يتكئ إليه أو يُحضِّر له مجلس الونس. لكن “هوي” أخذت مع الزمن تتبدل، وكأنها تخفت تحت وطأة التكرار، فتسللت إلى قلبها لفظة الجلالة “الله يا ليل”، كأن النّداء تحوَّل إلى دعاء، وكأن السمر صار تسبيحًا شعبيًا تحت أجنحة الظلام.

تكرار الليل في “هالله ليل، هالله ليل” يمثل رغبة في إطالة المتعة، في إطراب السامع وشدّ الليل من أطرافه ليبقى أطول قليلًا. ليصبح الليل نفسه مقامًا موسيقيًا يُرتّله أهل الجنوب كما يُرتَّل الحنين.

“بسم الله أول ما بديت في نظمي

من ماءٍ اندفق خلق مفاصل عظمي

وأيضًا من قدرته أنفاسنا المنتظمي

خالق كل شيء، بالقدرةِ يُروي ويُظمي”

باسم الله يبدأ أبو درويش الجلسة، فاتحًا السامر بذكر الخالق، الذي خلق العظام وسوّى الأنفاس. بهذه الكلمات، تنطلق جلسة النَّمِيم، حيث تتداخل القداسة مع الشعر. بعده، يتقدم الشاعر زين العابدين عبد الرحمن، فيُذكر النبي محمد ﷺ، ويستعرض صفاته ومقامه، مستندًا إلى الموروث الديني والشعري.

“أتيتَ الكونَ ضياءً، عهدَ الجهالةِ صرفتَه

والتنزيلُ أتاكَ، حَشاكَ ولا حرّفتَه

عَ المقدّسِ سألتَ، هداكَ الإلهُ عرفتَه

رقيتَ ثم ارتقيتَ، درجَ الجنانِ شرفتَه”

ثم يتبعه عبد الرؤوف مصطفى، محافظًا على موضوع المديح، لكنه يغير القافية، ويضيف رؤيته الخاصة ليُغني المعنى من زاوية مختلفة، مع الحفاظ على وحدة الوزن والأسلوب. هكذا، يتناوب الشعراء في افتتاح الجلسة، كل منهم يبني على ما سبقه، بأسلوبه وصوته وتكوينه الفني.

“أتيتَ الكونَ ضياءً، عهدَ الجهالةِ تلاشى

وبالإيمانِ رويتَ ناسًا قلوبها عطاشا

للمقدّسِ سريتَ بدرًا، يجلي غشاشة

رقيتَ ثم ارتقيتَ، علتْ الملايكةُ بشاشة”

في هذا المقطع المصوّر، نتابع افتتاح إحدى جلسات جرّ النَّمِيم، ويتقدّمها اثنان من أبرز أعلام هذا الفن، الفنان الراحل أحمد الأمين، المعروف بـ اللولي أبو ريحان، والدكتور إسماعيل أبو نصار. يتناوب الاثنان على أداء المربوعات أمام جمهور كبير، حضر بكثافة للمشاركة في هذا الطقس الشفاهي الجماعي.

يُظهر هذا التبادل أن النَّمِيم لا يقوم فقط على التنافس، بل يتأسس على التفاعل والتناغم. الإيقاع هو العنصر الحاكم، والموضوع أو الباب هو ما يربط المربوعات، وليس القافية بالضرورة. يتقدم المعنى على الزخرفة، ويتصدر الأداء الجماعي المشهد.

ما إن يسدل ستار الافتتاح، حتى تبدأ الهمهمات تتصاعد من زوايا الجلسة، همسات تشبه الرُقى، لكنها ليست سوى إشارات خفية من الجمهور تقترح موضوعًا للمعركة الشعرية. هذه هي لحظة “فتح الباب”.

لأبواب النَّمِيم ألوانٌ ثلاثة، لكلٍّ منها مقامه ومزاجه. الأبيض، وهو باب الطُّهر والسمو، مديحٌ للنبي وآل بيته، وفخرٌ بالأنساب والمعاني. الأحمر، باب الحكمة وسياط التجربة، يقطر من جراح الغدر ومرارات الزمن. ثم الأخضر، باب الغرام والوجد، حيث يتقافز الغزل بين العفيف والصريح، وقد يخرج من الجمهور مناديًا بصيحة “خدر” حيث تُبدَّل الضاد دالًا، وتُفتح بوابات الهوى.

بمجرد فتح الباب، يتقدّم الشاعر الأول، غالبًا الأكبر سنًا أو مقامًا، ليبدأ بالمربوعة الافتتاحية. يحمل هذا التدشين طابعًا استعراضيًا، ويُظهر قدرة الشاعر على التحكم في الصور والمعاني. يليه شاعر آخر يرد ضمن نفس الموضوع، لكن دون الالتزام بنفس القافية، إذ لا تُعد القافية في النَّمِيم عنصرًا إلزاميًا، بل أداة مرنة تُستخدم حين تخدم الإيقاع والمعنى.

باب السمو

ليكن أن اختار الجمهور باب الإسراء والمعراج، فاعتلى أحد الشعراء المنصة الروحية، مرددًا:

“في زمن الرسول لا ميج ولا ميراج

وليلة الإسرا جات للمشركين إحراج

في المقدس نزل في ليلة الإفراج

صلّى بالأنبيا واستأنف المعراج”

يرد عليه زين العابدين عبد الرحمن بمربوعة أخرى:

“يوم أسرى الرسول الكائنات طبراجه

ووصف الأقصى للمتقصدين إحراجه

أورد في الأثر وصح الحديث إخراجه

قاب قوسين كان أو أدنى في ميعراجه”

فيتبعهم حسن عبد الرحمن، بصوت الفنان محمد سرو الرمال:

“براق أتى للحبيب الهادي مختصيله

مع الملك الكريم في الإسرا ليه توصيله

رجع حكى كذبوه وقفت قريش باصيله

قالوله أوصف الأقصى وجيب تفصيله

وخاتم الأنبياء قال كلام بيوفيه

وقالوا لأبو بكر قال: إن قال مصدق فيه

ووصف الأقصى طه وجاله بين كفيه

وللسائلين حسبوا، قال كام عامود فيه”

هكذا تُبنى ثقافة النَّمِيم من بيئة تتنفس الشعر كما تتنفس الهواء. “إحنا شعراء النَّمِيم بنعمل ثقافة لبعض”، يقول حسن عبد الرحمن، مؤمنًا بأن الشاعر القوي هو مثلث متساوي الأضلاع، موهبة لا غنى عنها، وثقافة تتشكل من القراءة الغزيرة والمخالطة الشعرية، وذكاء يُحسن به توظيف كل ما سبق.

يستشهد حسن عبد الرحمن بموقف وقع في إحدى الجلسات مع الشاعر الراحل شحات عثمان، عندما أنشد:

“صلّي على اللي شددتله الحجيج من مصرا

ولبّت دعوته الشام واليمن والبصرا

كرامات للعرج في السابعة ليلة الإسرا

غاضت ماء ساوة وأخمدت نار كسرى”

حينها اعترض أحد الحاضرين، وكان شيخًا أزهريًا، على استخدام لفظ كرامات، موضحًا أن المعجزات تُنسب للأنبياء، لا الكرامات. فردّ شحات بهدوء العارف “ما ذكرتُه من جفاف ماء ساوة وإخماد نار كسرى، كان قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ليست من معجزاته، بل كرامات من إرهاصات قدومه.”

“لو كان شحات بيقول كلامًا مرسلًا، كان اتلخبط لما كلمه الشيخ”، يعلّق عبد الرحمن، ليؤكد أن شعر النَّمِيم لا يقوم على البلاغة وحدها، بل على الفهم العميق والثقة بالمعلومة، وهي عناصر أساسية تحصّن الشاعر أمام أي نقد.

ثم تدور الحلقة، شاعرًا بعد آخر، في رباعيات تتناسل كأمواج البحر. كأنما الجلسة قصيدة طويلة تتنفس على دفعات. الكل منصت لما تمليه موسيقى الحرف، وحتى الهواء يبدو مأخوذًا بنشوة الوزن.

عند ذروة هذا التجلي، قد يطلب الجمهور أو أحد الشعراء تبديل الباب، أو يُعلن شعرٌ ما نهايته بما يسمّى في عُرف النَّمِيم الفردة اليتيمة، بيتٌ أخير لا يُزاد عليه، سقفٌ بلاغي يصعب تجاوزه. من ذكاء الشاعر التالي أن يفتح نافذة جديدة، بابًا داخل الباب؛ كأن يتحوّل الغزل من وصف شعر الحبيبة إلى عينيها، أو يُختار بابًا آخر، حفظًا للمعنى من التكرار، وللنغم من الانهيار.

لكن سقوف النَّمِيم لا تُرفع إلا لترتقي. ففي إحدى الجلسات ظنّ أحد الشعراء أنه بلغ القمة، وأن فردته الأخيرة يتيمة لا أخ لها، فقال:

“بهديكم سلام يا حاضرين كان ترضوا

عدد الناس اللي عاصين واللي بيقضوا فرضه

وعدد الخلايق اللي يوم القيامة ع الصراط يتعرضوا

وعدد ما خلق النبات على أرضه”

ليتدخل محمد أبو حسن العقباوي، ويقلب الموازين برباعية أخرى، نقلت السقف إلى سماء أعلى:

“قام الأمير حيّا الحاضرين بالجملة

عدد كل تلميذ مسك القلم فوق الورق واتملى

وعدد كل اللي محجورة واللي شايلة الصفيحة بتملى المحجورة هي البنت الصغيرة التي لم يكن يسمح لها بالذهاب لملء الجرار من النيل.

وعدد ورق الشجر والنبات والرملة”

في النَّمِيم، لا تُختم الأبواب بأمرٍ يُفرض، بل حين يسلّم الشعر مفاتيحه للبلاغة، وحين تهمس القصيدة بنفسها: “لقد اكتفيت”؛ لأن النَّمِيم، في جوهره فنّ الاكتمال لا الختام.

باب الغرام

ما إن تُختَتم أبواب الأبيض من سلامات ومديح حتى ينادي أحد الحضور “خدر!” بلهجة أهل الجنوب، أو يصيح آخر “خش الجبل”، “هات الغزال”، “خش الجنينة”، وكلها إشارات رمزية مفهومة في عرف النَّمِيم، تفتح الباب لأغاني الهوى والغرام، وتُمهِّد الطريق للشعراء كي يغوصوا في عوالم العيون والندى والمواعيد المجهضة.

عندها يتقدّم أحدهم، ويشدو شاعرٌ كأبي حجير بمربوعةٍ تستعير لغة الحقول لتغني عن الحب وخيباته، فيقول:

“دخلت الجنينة وقمت ليها مبدر

لقيت الموز طرح والمنجة فوقها مشدر

ندهت ع الخولي اطلق ما تريد وتقدر

قالي روح عربنوه قبل الفروع متخدر”

في ظاهرها حديث عن فواكه نضجت، لكن في باطنها قصة حب خذلتها الأقدار. الشاعر استيقظ مبكرًا ليخطب حبيبته، فوجد نساء العائلة كلهن كأنهن ثمر الجنائن. ولما طلب يدها، كان الرد حاسمًا، البنت “اتعربنت” من زمان، أي أنها وُعدت لغيره منذ كانت طفلة. مربوعة يغلفها الغزل وتعتصرها مرارة الفقد.

يمتد هذا الباب بنغمة أخرى على لسان الفنان محمد سر الرمال، من شعر زين العابدين عبد الرحمن، حيث الغزل يمتزج بالحسرة في مربوعة تقول:

“ويا خولي العنب ليه ما تنزله سوقه

علاج للمرضى لو كان داقوا منه يروقوا

وفوق كرباله طارح وفي قلوبنا عروقه

واحنا نراعي ليه بعيوننا وما ندوقه”

في هذا النص الحبيبة عنبٌ ناضج معلَّق لا يُباع ولا يُذاق، والعيون ترعى دون أن تنال، والمحب يُمنَع لا بالعجز، بل بسلطة لا تُرى، كأن النصيب كتب النهاية قبل أن تبدأ الحكاية.

يوم اختلاس قبلتها | قصة نعناع الجنينة

تمزّق ذاك الحياء الذي لفّ الغزل في النَّمِيم بوشاح الاستعارة حين خرجت نعناع الجنينة من فضاء الجلسات الريفية إلى المسارح الكبرى. الأغنية التي أصبحت من أشهر ما يُنسب لصوت محمد منير، وتغنّى بها من قبله سيد ركابي، تعود في أصلها لفن النَّمِيم، بحسب الباحث فيصل الموصلي، الذي جمع آلاف المربوعات، ويرى أن مطلعها الأول يعود للشاعر أحمد أبو الأمين.

لكن لا يحظى هذا الرأي بإجماع بين شعراء الجنوب. يعارض الشاعر حسن عبد الرحمن هذا الرأي علنًا، ويقول “هذه المربوعة لا ترجع لأحمد أبو الأمين. أنا سمعتها من وأنا عندي ١٥ سنة، لم أسمعها لا من أبو حسن، ولا من الليثي، ولا من أيٍّ من النمّامين المعروفين. وإحنا المالكي ملناش علاقة بنعناع الجنينة.”

في رواية عبد الرحمن، تعود المربوعة إلى رجل بسيط من قرى الجنوب، كان يبيع النعناع ويطوف به أزقة البلدة. أراد أن يمدح بضاعته على الطريقة النَّمِيمية، فقال:

“نعناع الجنينة المسقي في حيضانه

شجر المستراح ضلّل على عيدانه”

بحسب عبد الرحمن، وصلت المربوعة إلى الفنان رشاد عبد العال، ثم إلى سيد ركابي، الذي غناها في القاهرة، ومنها وصلت إلى محمد منير. حين واجه عبد الرحمن ركابي برأيه، وافقه الأخير، بحسب قوله.

كما يُبدي عبد الرحمن تحفظًا على من نسبوا للمربوعة مئات الأبيات، أو ربطوها بأسماء مثل أبو حديدة دون سند دقيق، ويرى أن هذا التوسع أفقدها نكهتها الأصلية وطمس حدودها. يشاركه الرأي الباحث والشاعر عبد الرؤوف مصطفى، الذي يقول إن أي دور نَمِيم يمكن غناؤه على وزن “نعناع الجنينة المسقي في حيضانه”، لكنه، مثل الشاعر جمال حداد، يستبعد مربوعات بعينها لما تحويه من غزل مكشوف لا ينسجم مع تقاليد أهل أسوان في الغزل العفيف.

رغم ذلك، لا يغيب الغزل الصريح تمامًا عن فن النَّمِيم. فهو موجود، وإن كان أقل حضورًا من الغزل العفيف، ويتراوح بين التلميح والتصريح، كأنه ظل النعناع تحت شجر المستراح، نديٌّ لكنه لا يتجاوز الخط.

من بين هؤلاء، جمال حداد نفسه، أحد أعمدة النَّمِيم في الجنوب، الذي قال:

“مقابلة بالقبل لما جاتني بستاني

وترفل في حرير زاين الحرير بستاني

بنتهز الفرص ولي رغبة في بستاني

قالتلي اخاف راح يلمح البستاني”

القبلة هنا واضحة، والبستان استعارة مكشوفة. لكن النص يكتفي بالرغبة العابرة، ويوظّف الخوف كعتبة للانسحاب. في هذه المربوعة، الأنثى ليست صدى، بل فاعلة، تعبّر وتخشى وتتراجع.

في مربوعة أخرى، يقول حداد:

“ذات أجمل عيون بتسر في مقابلتها

ومن دون النساء النفس هي اللي قبلتها

بقيت للمشاعر نبراسها وقبلتها

صارت الشهد دقته يوم اختلاس قبلتها”

هنا، يصف الشاعر الأثر لا الجسد. يجعل من القبلة لحظة مكاشفة عاطفية، توقظ الحواس وتضيء النفس. مربوعة تحتفي بالحب، بالاختلاس.

بهذا التوازن، يظل الغزل الصريح في النميم شريكًا خجولًا، يظهر حين تدعو الحاجة، ويختفي حين يسود الحياء. وإن كان أقل كثافة، فهو جزء لا يُستهان به من خريطة هذا الفن الجنوبي الذي يعرف كيف يلمّح أكثر مما يصرّح.

لا يتوقف الجدل حول فن النَّمِيم عند نعناع الجنينة، بل يمتد لتأويل مربوعاته. إحدى هذه المربوعات تقول:

“في عشق البنات أنا فوت نابي اليوم

طرمبيلي وقف عجلاته بندر يوم

قدمت شكوتي لحاكم الخرطوم

أجل جلستي لما القيامة تقوم”

يرى الباحث فيصل الموصلي أن الشاعر هنا يُظهر انفتاحًا على الثقافة العالمية، فيقرأ “نابي اليوم” على أنها “نابليون”، ويعتبر أن الشاعر يدّعي تفوقه في الحب على القائد الفرنسي الشهير. أما “بندر يوم”، فيراها إحالة إلى ماركة إطارات بندريون، ويبرر الإحالة إلى الخرطوم بدلًا من القاهرة بقرب بيئة النميم الجغرافي من السودان.

يصطدم هذا التفسير، وإن حمل طرافة أدبية، بجوهر البنية العَروضية لفن النَّمِيم القائمة على الجناس. لذلك، يرى العارفون بالنميم تفسيرًا آخر أكثر التصاقًا بالبيئة الشعبية؛ فيقولون إن “فوت نابي اليوم” تعني “ضاع حظه اليوم”، و”طرمبيلي وقف عجلاته بندر يوم” أي أن سيارته تعطّلت فاضطر للذهاب إلى البندر لإصلاحها. بهذا الفهم، تتحوّل المربوعة إلى حكاية بسيطة لشاب تأخر على محبوبته فرفع أمره إلى حاكم الخرطوم تعبيرًا عن قنوط لا يخلو من سخرية.

ما بين نابليون ونابي اليوم، وبين بندريون وبندر يوم، تتأرجح المربوعة في رقصة تأويلية. يظهر فيها أن النَّمِيم ليس فقط فن جناس وإيقاع، بل مساحة حوار ثقافي مستمر بين الشفاهي والمكتوب، بين من يسمع بأذن القلب، ومن يقرأ بعين التاريخ.

حب مصر قتلني | التاريخ والتوثيق في مربوعات النميم

بالإضافة إلى موضوعات الغزل والمديح والحكمة، استُخدم النميم أيضًا لتوثيق أحداث سياسية واجتماعية، خاصة تلك التي شكّلت مفاصل تاريخية في مصر. أضاف هذا الاستخدام بعدًا آخر للفن، حيث تحوّل إلى سجل شفاهي للوقائع من منظور شعبي.

يُقدّم الباحث فيصل الموصلي مثالًا واضحًا على هذا البُعد التوثيقي من خلال مربوعات الشاعر أحمد أبو الأمين، التي تناول فيها لحظة تنازل الملك فاروق عن العرش في ٢٦ يوليو ١٩٥٢، بعد الإنذار الذي وجهه إليه الضباط الأحرار. في إحدى المربوعات، يصف أبو الأمين المشهد:

“فاروق يوم طغى الكان في السرايا الفاخرة

ومثّل نسبه لي أهل القلوب الطاهرة

لما جاله أبو نجيب أبو قلب زي الصخرة

قاله الساعة ستة قوام تغادر القاهرة”

يُعيد النص صياغة الحدث من زاوية أهل الجنوب، مستخدمًا لغة بسيطة ومباشرة، لكنها مشحونة بالمعنى، وتنقل إحساس الناس العاديين تجاه تلك اللحظة الفارقة. يُكمل أبو الأمين المشهد بمربوعة أخرى:

“فاروق الملك قال حب مصر قتلني

وعلي ماهر يقول له: الثورة ليك باعتني

إنت تمضي على التنازل كلمة أوعى تتني

المحروسة واقفة على الرصيف مستني”

تتجاوز المربوعات سرد الحدث إلى التعبير عن حالة وجدانية رافقت لحظة السقوط، وتستخدم تعبيرات محلية مثل “المحروسة واقفة على الرصيف” لتجسيد المعنى بشكل حي ومؤثر. بهذا الشكل، أصبح النميم وسيلة لتسجيل الذاكرة الشعبية، ونقل رؤيتها الخاصة للأحداث التاريخية، بلغة قريبة من المتلقي، وبتقنيات تحفظ التوازن بين التوثيق الفني والانتماء المحلي.

في ساحة النَّمِيم، ليست الكلمة للشاعر وحده. الجمهور هو الحكم، وصوته هو الفيصل. لا وجود لتحيّز قبلي، ولا مكان للمجاملات. يقاس كل حرف بميزان دقيق، ويختبر كل أداء بأذن موسيقية لا تجامل. يأتي التصفيق هنا فقط لمن قدّم نصًّا صادقًا وأداءً حيًّا.

يستعيد الشاعر حسن عبد الرحمن واحدة من أبرز محطاته، حين واجه الشاعر المعروف محمد أبو حسن في ساحة دراو، معقل هذا الأخير ومؤيديه. في تلك الفترة، كان أبو حسن من أبرز شعراء النَّمِيم، بينما كان عبد الرحمن لا يزال في بداياته. وكان منحدرًا من قرية المالكي التي خفت فيها صوت الشعر بعد غياب العون الصغير وتقدّم فتح الله حامد في العمر.

يقول عبد الرحمن: “كنت رايح أثبت وجودي، مش بس لنفسي، لمنطقتي كلها. اشترطت وجود محمد أبو حسن، رغم مكانته الكبيرة، رغم شعبيته، وأنا وقتها وجه جديد تمامًا”، ثم يضيف “لكن لما شافوني بمشي معاه فرش وغطا، لقيت تجاوب من دراو مش طبيعي. ملقتش حد قال دا غريب، ولا حد شجع قريبه عشان الدم. كلهم كانوا مع الحرف الحلو، مع اللي يقول كلام موزون.”

يُقصد بـ “الفرش والغطا” أن يبدأ أحد الشاعرين المربوعة الفرش، فيضع الإيقاع والموضوع، ويأتي الثاني بردٍّ منسجم في الوزن والمعنى (الغطا). تتطلب هذه التقنية انسجامًا دقيقًا، وتُظهر مهارة الشاعر في مواصلة المعنى والمحافظة على التوازن.

يتابع عبد الرحمن “غطيتُ نحو سبعين بالمئة من الفرش، وكان ذلك إنجازًا بارزًا في مواجهة رجل بحجم أبو حسن”. ترك الفرش لأبي حسن تكريمًا لمقامه، ثم راح يغطي بمربوعاته ليوازن الكفّة، ويثبت للآذان الصارمة أنه أهل للوقوف في هذا الميدان؛ فالجمهور هنا لا يرحم، ولن يغفر لأبي حسن إن بدا عليه التراجع، خاصة أمام شاب مبتدئ.

في هذه المروية الشعرية تتجلى أسمى دروس النميم، الإصغاء قبل الرد، والاحترام المتبادل لا الإقصاء، والمشاركة لا الهيمنة. لا يعلو الشاعر ليقصي، بل ليضيف.

لا تكمن الأعجوبة الكبرى في المربوعات ذاتها، بل في جمهور النَّمِيم؛ ذاك الذي لا تحكمه قرابة، ولا تجرّه عصبية. جمهور نذر أذنه لصفاء الطرح، وروحه لجمال القول. إذا استحسن القول صاح من أعماقه: “أبشر” أو “حبابك” أو “حبابك عشرة”، كأنها أوسمة يتقلدها الشاعر في تلك اللحظة؛ وإذا أراد الإعادة أو التفسير هتف “عرِّج” إشارةً لأن يعيدها من جديد.

يحكي حسن عبد الرحمن عن مربوعة قديمة نشأت في لحظة عفوية بين أربعة رجال لا يُعرفون بالشعر، لكنهم امتلكوا أذنًا موسيقية. طلب أحدهم سيجارة من أحد يجلس جوارهم فرفض، فدار بينهم هذا النص:

“من دور الزمن يا أبو عمو ادينا نقاسي

فلان علاني شايل ليه سجاير إمباسي

ياتيه الفقر لو كان صبح أو ماسي

ويريه الشدايد والليالي القاسي”

كلٌّ أضاف بيتًا، وخرج التكوين متماسكًا وكأنه نص لشاعر محترف. يقول عبد الرحمن: “دول مش شعراء، لكن آذانهم متغذية شعر.”

في النميم، تولد بعض الأبيات كخاتمة لا بداية. حدث ذلك مع أيمن، حين قال:

مد الإيد عفن والحوجة لوي دراع

كان البيت ختاميًا بقوة، لكن أيمن، الذي لم يختمر بعد في بحر المربوعات، ظنه بيتًا ناقصًا، بينما هو في جوهره قَفْلة. فكان لا بد أن تُبنى له مربوعة ترتفع به كما يُرفع الستار عن مشهد ثقيل، فاتصل بحسن عبد الرحمن الذي قال:

من وين ما بنروح نلقى المعيشة صراع

ومن غير شرد مركب ما بيقودها شراع الشرد هو الهواء الذي يحرك المراكب الشراعية.

الفقر اللعين كاس المرار جراع

ومد الإيد عفن والحوجة لوي دراع

لكن المربوعة لا تُخلّف ختامًا كهذا، فكان لا بد من فردة ثانية، تحمل وِزر الأيام وسياط الظروف يقول عبد الرحمن:

“الأيام تزيد في الهم ما مواسية

ومراكب الصبر على برّ ما مراسية

جبارة الظروف وعلى الفقري مستقسية

والدين أقسى، قسوته تكسر النفسية”

يقول عبد النبي حساني إن النَّمِيم، كما غيره من الفنون القولية، لا يُلقى جزافًا، بل يُنسج وفق مبدأ قديم: “عتب، شبك، طرح، صيد”. خطوة بخطوة، كما يُنزل الصياد قدمه على حافة المركب، ثم يفتح شبكته بحذر، يرميها في الماء، وينتظر الغنيمة. في هذه الفنون، يأتي المراد في الخاتمة. النغمة الأخيرة هي التي تخطف القلب.

لعل مربوعة النميم المقفولة التي أنشدها عبد النبي، تلخّص هذا المبدأ:

“من يوم شفت الجميل، خيالي والله ما سارح يعني خياله لم يسرح وظل مستقرًا في مكانه، صدم فبقي واقفًا.

لو شفتها ع الصبيح، أقعد أقول ما سارح يعني لست ذاهبًا للعمل.

لخبطتلي عقلي، معرفت كام مسارح أي أربكت الزمن بداخلي، لا أعلم كم من مساءٍ مضى وأنا تائه فيها.

ما ريتش في جمالها لا في سينما لا ف مسارح وأخيرًا تأتي كلمة مسارح بمعناها المفهوم وهو المسرح.“

ليس اللعب على كلمة مسارح بأبعادها المختلفة استعراضًا لغويًّا، بل تعبيرًا عن اضطراب حقيقي أمام الجمال.

السرّ أن البيئة ذاتها نَضِرة بالشِّعر. ليس الشعر هنا حكرًا على الشعراء، بل جزء من الثقافة اليومية، يتداوله الناس كما يتداولون الروائح الطيبة في المناسبات. يحرص الأهالي على حفظ المربوعات القديمة وتوثيقها، كما فعل إبراهيم شرقاوي وعامر عبد العظيم آدم، اللذان أنشآ مكتبة صوتية ودفاتر لتدوين النَّمِيم، حرصًا على نقله للأجيال القادمة.

في هذا السياق، يحضر مفهوم الأمانة بقوة. لا ينسب شاعرٌ إلى نفسه ما لم يكتبه. يقول الشاعر عبد الرؤوف مصطفى “الكذب مالوش رجلين. لو حد قال بيت مش من تأليفه، بيتكشف فورًا. الأغنية الحلوة بتتحفظ من أول مرة، إنما الركيكة محدش يعبرها. عشان كدا دايمًا نذكر المرحوم وننسبله شطره، احترامًا له وللفن.”

هنا، الكلمة تُوزن كما يُوزن الذهب، لا يُسامح فيها خطأ ولا يُقبل فيها سرقة. هنا تتعدد أسماء الشعراء في هذا الفن، منهم من صار مرجعًا مثل شحات عثمان، عمر أبو دياب، وعبده أبو حديدة، وكل واحد يمثل مدرسة شعرية مختلفة. بينما يُعد العوني الصغير وجاد النور ثنائيًا متكاملًا، لا يُفكّك دون فقدان تماسكه.

يصف الشاعر حسن عبد الرحمن شحات عثمان بـ المروحن، نظرًا لعذوبة ألفاظه وسلاسة صوره. بينما يراه عبد الرؤوف مصطفى شاعر الكلمة الرزينة. في المقابل، يظهر محمد أبو حسن العقباوي بشعره العاطفي الرقيق، وأحمد الأمين بلغة عسكرية مقتضبة، والليثي بخطٍّ يتسم بـ السهل الممتنع.

يقدم حسن عبد الرحمن مثالًا على براعة شحات عثمان في التعامل مع اللغة، عبر هذه الرباعية:

“عجنوا الحنا لراحاتنا وحمانا

وما بيدونا غير الشال سلاح وحمانا

أمير البادية يبقى خو بينا وحمانا

حوريات مثيلنا وين تجيبوا حمانا”

الراحة هنا كف اليد والحما بطن القدم. يوحي البيت الأول بتجهيز البنات لأزواجهن، ويقول الثاني إنهن لا يتزوجن إلا من حمل السلاح كناية على أنهن يتزوجن من الفرسان، ويعني البيت الثالث أن هؤلاء البنات متزوجات من أبناء عمومتهن. تتغنى الفتاة بحسنها في البيت الرابع قائلة: “أين توجد امرأة تتوحم فتلد مثلنا؟”

في رباعية أخرى لشحات عثمان:

“أحط اليسرى فوق ناضري وعليه يماني

وشراب ستي البرازيلي وعليه يماني

روح يا نسيم للسكن عليها يماني

يا هلا ترى تساعدني على هيماني؟”

تجمع المربوعة بين الحزن والرغبة المكبوتة. اليد على الخد تعبيرًا عن حزن الشاعر واستغراقه في التفكير، بينما حبيبته سيدة الحسن تشرب بنًّا ممزوجًا برازيليًا ويمنيًا، في تعبير عن الترف والرقي، ونظرًا لكونه لا يجرؤ على الذهاب، يحمل النسيم رسائله، فيما يسأل أخيرًا هل من أمل في المشاركة بهذا الهيام.

ليرد عليه حسن عبد الرحمن بمربوعةٍ لا تقل حسًّا ولا شجنًا:

“أسباب ريدي ليك كان الفؤاد ما عيناي

وجيتلك حد دارك يا مريد ما عناي

أشعر قافتي موال حزين مع ناي

يا هل ترى هتفهم مقصدي ومعناي؟”

هنا يبدأ الحب من القلب بدل العين، ويذهب العاشق بنفسه بدلًا من إرسال النسيم، ليطرح سؤالًا عن مدى قدرة المحبوب على فهم مشاعره.

يحكي الفنان سر الرمال عن اللحظة التي دخل فيها عالم النميم، حين سمع الشاعر محمد أبو حسن يقول:

“علي طيفها خطر أنا قولت عدت أدوبها أي أنه خطر على باله طيفها فعرف أنها مرت منذ لحظات.

حارسها ع الشمال وعَ اليمين مندوبها بيت يُقيم المشهد كما لو كان لقطة سينمائية، فعلى يسار حبيبته حارسها وعلى يمينها مندوبها.“

يصف سرو الرمال دهشته حين صمت محمد أبو حسن فجأة وسأله “ولا إيه؟ مش صح؟” دلالةً على حرصه الشديد على دقة التصوير، ثم تابع:

“ولما قلت عينها في ونزلتها أدوبها قلت أي رفعت عيناها لرؤيته وبسرعة أنزلتها.

أدوب الناس معايا وأنا خلقة دايب دوبا أي أنه كيف يخبر الناس ويذيبهم معه وهم دايب من الحب.“

في عوالم النميم، لا يُعرف بيتٌ من الشعر إلا وله أخٌ وشبيه، وقد تنسى الأسماء، لكن البيوت تبقى حيّة. مثل هذه الرباعية التي تُنسب إما لعبده أبو حديدة أو العوني الصغير:

“الخل السنين فوقيه البرد والوارد الخل هنا هو الحبيب الذي أتعبته السنين، وأثقلته بالبرد والحمّى (الوارد).

قام خدم وندى على الفلل والوارد يسقيه الماء، ويبرّده بالندى، كأنه وردة تتفتّح رغم الجرح.

من أول دربهم منعوا الصدر والوارد منعوه من التقرّب، لا صادر ولا ورد يصل إليهم، كما تُمنع القوافل من عين الماء.

وتلقى حارسها من أهل السُبَح والوارد حارسها وليّ، من أصحاب الأوراد والتسبيح، فكيف يصل إليها غير الطاهر؟“

وفي حوار يشبه التواشيح، يرد عليه شحات عثمان بمربوعة لا تقل أناقة وإدهاشًا:

“جابولها الحرير اللي بالرسوم وسادة حرير مرسوم وسادة بدون رسوم.

ونجدوه ليها من أرياش نعامها وسادة جعلوا من ريش النعام وساداتها.

وفي العصرية رِيت بابها اتفتح وسادة رأيته يُفتح ثم يُسدّ، كأنما الحُسن لا يُفتح إلا لمن يستحق ويُردّ دون إذن.

وحتى خدمها من ذوي الشرف والسادة حتى خدمها من الأشراف، لا غبار عليهم، ولا مدخل لأحد دون حسب ونسب.“

الجروح ما تبان | أصول كتابة وحفظ النميم

في عالم النَّمِيم، لا تختلف ثنائية جاد النور وعبد الحميد العوني عن ثنائية جرير والفرزدق في الشعر العربي القديم. ليس لأنهما يتنافسان بشراسة الكلمة فحسب، بل لأن العلاقة بينهما كانت مشبوبة بروح الفروسية، حيث السجال اللساني لا يُفسد للود قضية.

كان جاد النور موظفًا، سكرتيرًا لمجلس المدينة، فيما كان العوني بائع خضار في السوق. من قلب التفاوت الطبقي انطلقت مربوعات النزال، لا لتؤكد الفرقة، بل لتحتفي بالتنوع:

“ليه يا عوني في بيعك تملي يهودي؟

ولا تخليني أغلط واتخطى حدودي؟

لما لقيتني في السوق وانتهزت وجودي

أنا لقيت الكوسة دايبة وفي الطماطم دودي”

فيرد العوني بردٍّ لا يخلو من الحكمة والوخز الساخر:

“الشيء النضيف للناس يكون يسراني

ولا زيّك معاه ديما الظروف عسراني

إنت اللي ليك مزاج في الدايبة والخسراني

وبتقول السليم ميحملوش مصراني”

لكن تلك المعايرات، وإن بدت مشحونة، لم تكن إلا جزءًا من رقصة الصداقة. فالصراع الظاهري كان غطاءً ناعمًا لعلاقة عمقها المودة:

“ود العوني كام سبيته، كام سبان؟

أقوله: إنت ندل يقولي: إنت جبان

يجرحني وأجرحه، والجروح ما تبان

وآخر الليل نقوم إحنا الاتنين حبان.”

في سوق الكلام، كما في سوق الخضار، كان كل منهما يعرف موضع قدميه، ويُقدّر ما لدى الآخر. التناقض لم يفسد الشعر، بل أنضجه.

كيف لمربوعات قصيرة، لا تتجاوز أربعة أبيات، أن تحمل كل هذا العمق، وهذه الموسيقى، وهذا الاتساع في المعنى؟ سألنا حسن عبد الرحمن، الملقب بين محبيه بـ سلطان النميم، فجر لنا من نميمه تلك المربوعة:

“نَمِّتي لازم أصفى وأَنطرب وأَطْرِبها

ومن بير ٨٠٠ الهَوْزِي أشربها

حتى تِنُخ لي وحْوِيتي أَكاربها

وأَرْسِنها، وأَتْخالَف عَ اللي يغاربها”

بالشرح، يقول حسن إن كتابة المربوعة تتطلب صفاءً داخليًّا، وانفعالًا صادقًا، كي تُطرب المتلقي. “بير ٨٠٠ الهوزي” إشارة إلى بئر الضاد، أي اللغة العربية، أما “الحُويّة” فهي سرج الناقة، والركوب هنا كناية عن لحظة الانسجام مع الفكرة. حين تبرك القصيدة، يركبها، ويتحكم فيها كما يُرْسَن الجمل.

بالنسبة له، المربوعة تجربة كاملة. يبدأ بفكرة تراوده، ثم يبدأ في ترنيمها، يُبدّل كلمات، يُجري تغييرات، حتى “تتحبك”. يقول “أختبر الطعم في دماغي، أغيّر، أبدّل، لحد ما تطلع زي فصّ الألماظ”. ثم يغنيها بصوته، يدوّنها في دفاتره، ويرسلها إلى مجموعة من أصدقائه. فقط بعد أن يستوثق منهم، يفكر في نشرها.

ويضيف “الجيل الجديد أول ما تيجي المربوعة، ينزلها على الفيسبوك. أنا شفت مرة مربوعة فيها خلل في الميزان. عندي؟ لا يمكن. تلاقيني أخلّ في حاجات تانية، لكن الميزان لا. لأني بغني مربوعتي الأول بنبرتي ونبرة المغنيين اللي قبلي. الموضوع مش ساهل. وجودي في الساحة سببه إني متقِن، ومش بستنى لايكات الفيسبوك.”

ورغم تحفظه على التعجل في النشر، فإن جروبات الفيسبوك فتحت بابًا واسعًا للمساجلات، وجعلت النميم أكثر تفاعلًا مع الواقع. هكذا، من يومه المرهق، يكتب حسن مربوعة تجمع الشجن بالطرافة:

“سنتين بالتمام حلضار حبايبي الوب أي أنه طيلة سنتين وراء حبيبته.

أروح الصبح، آخر اليوم أعود مغلوب

درفون جالي كدب، قال أتى المطلوب درفون أي طفل صغير شقي.

جريت حفيان، لبست هدومي بالمقلوب”

فيرد عليه جمال الحداد بمربوعة فيها نغمة عتاب، وتلميح إلى خسارة الكبرياء:

“كام ما حلمت أروح واخد الونس لدى لالا عند لالا أي عند ليلى محبوبته.

واطرب وانسجم حين النظر لدللا أي لدلاله.

دا اتمسخر علي وضحكت بنات ودا لالا لالا هنا أي أشار.

ودي نهاية الكبير يوم يستنيط لدلالا أي يستمع للعيال الصغار.“

لكن حسن لا يترك المساجلة معلّقة، ويستعيد التوازن برد يحمل عمقًا واكتفاءً:

“دوق يا جيمو، شوف طَعم الكلام واتمعن

في دروبهن خلاف، حُلو العيون ما وَعن

اللي بخيره غير، الخد خدوه واتسعن

ومش كل اللي قال ’يا ليل’، فؤاده مطعن”

لم تكن تجربة حسن عبد الرحمن محصورة في كتابة المربوعات. فقد سعى، برفقة الشاعر عبد الرؤوف مصطفى، إلى توثيق فن النَّمِيم وحمايته من النسيان. يروي عبد الرؤوف، الذي كان يلاحق ما تبقى من هذا الفن في صعيد مصر: “كنت أجمع النَّمِيم لأنه فن كاد أن يندثر. لكن حظي الحلو أهداني حسن عبد الرحمن، شاعر من طراز نادر. عرفته في مؤتمر أدباء، وهناك التقينا بالإذاعي حسن عبد العزيز، واشتغلنا سويًا ثلاث سنين على برنامج إذاعي.”

لاحقًا، التقوا بالمخرج التلفزيوني إسماعيل الشيشيني وسجلوا معه حلقات من برنامج شعبيات، عبر قناة طيبة، القناة الثامنة في التلفزيون المصري. يقول حسن: “قابلنا الأستاذ علي المريخي، رئيس القناة، واتفقنا على نصف ساعة أسبوعية. كنا نسجل في خيمة بالصحراء وقت الشتاء، وتحت النخل بجوار النيل في الصيف. جلسات شعراء، وونسة، والنميم حاضر دائمًا.”

خلال خمس سنوات، سجّل الفريق أكثر من ٢٠٠ حلقة، أحيانًا بمعدل ١٢ إلى ١٣ حلقة في اليوم؛ ورغم أن هذا الأرشيف غير متاح بالكامل على الإنترنت، يحتفظ به المخرج الشيشيني في مكتبته الخاصة، كتوثيق نادر لواحد من أبرز فنون الجنوب.

لم يكتفِ حسن عبد الرحمن بحفظ تراث النَّمِيم، بل أضاف إليه لمسات جديدة. من أبرز تجاربه مربوعة النَّمِيم من الشمال لليمين، ومن اليمين للشمال، وموزونة من اليمين واليسار. كتب منها ثماني مربوعات، واعتبرها تحديًا شعريًا لا يُجيده إلا من يُتقن الوزن والمعنى معًا.

كما أدخل نوعًا آخر من الإبداع إلى فن النَّمِيم: الألغاز الشعرية. من أبرز أمثلته:

“تداوي تسيء وتسقي الحتف في إمكانها

ترمي اللوم عليك لو تستهين فكانها

تكبر برا بيتها وشي محال مسكانها

وإن مرقت ولا بترجع تعود لمكانها”

اللغز هنا يدور حول الكلمة، تداوي وتُسيء وتُصبح خطرًا إذا أُطلقت بلا حساب، ولا يمكن التراجع عنها إذا خرجت.

كما في الحياة، الكلمة سلاح، ورفق، وصنعة، وميراث.

“ياما سمعنا قول فارغ نهايته صداع

وقول تعمله في بنك المخيخ إيداع

كفوف الساحة للتلتاح تشاشي وداع

بساط المعنى يسحبه صاحب الإبداع”