في لقيا «وردة» التي أنهكتنا حبّاً وعذابا

معازف ۲۰۱٤/۰٦/۲۱

عندما اقترح زميلنا صلاح باديس نشر نص هاني درويش كاستعادةً لصوته في النقاش الدائر على “معازف” حول وردة، كان التساؤل الأوّل حول مهنيّة النشر– خاصّة أنّه نشرها على حسابه في الفيسبوك كتدوينة. لكن التساؤل الأصعب دار حول “أخلاقيّة” نشر النص– وهنا كان الجواب جاهزاً: رغم حضوره الطاغي وتأثيره على الخطاب النقدي على عدد من الزملاء الذين يكتبون في “معازف“- وبالتالي على خطاب الموقع، إلّا أنّنا نفتقد ذلك التفاعل اليوميّ معه. نستعيد نص هاني درويش اليوم بعد ما يقارب على العام على رحيله، مستعيدين الصوت الذي “يبحث عن المواجهة” كما وصفه زميلنا فادي العبد الله. نص هاني لن يقرأ كنقد، إذ كتبه في ذكرى وردة التي أحبّها كفنّانة على الشاشة والراديو و صفحات المجلات الملوّنة، نقرأ هنا هاني الطفل، والشاب والرجل الشهوانيّ الذي يكتب بصوت الكل، تجميع ذكريات، إشاعات صارت حقيقة تتحول إلى خيالات، كما نجد جزءاً من تاريخ جيل. وردة الإنسان، مكشوفة –مثلنا– على مشارط الواقع، ليست مجرّدة منه ومكتوبة بمصطلحات أكاديميّة –كما فعل الزميلان فايد وباديس– نجد وردة الرحيل، التي لم يصبر هاني على سماع الجواب، فسعى له. النص أيضاً استعادة لوجهة نظر أخرى يقول باديس أن هاني كان سيغضب لو لم ننشرها. هو الذي يعرفه لا في الواقع ولا افتراضيّاً، بل كقارئ ومن حكايا بعض أصدقائه عنه.

* النص كتب قبل عامان من وفاة وردة في العام 2012. ونعيد نشره من دون تدخّل تحريريّ.

“السنين ياما دوّبت من عمرنا، كتير السنين، والسنين، خلتني أشوف من قد إيه متفرقين، فرقتنا، غرّبتنا، تعبتنا“. هذا الكوبليه الثاني من رائعة “خليك هنا” كيف تسمعها وردة الآن؟ ثم كيف تستحضر تغنّجها حين تقول: “لليلة حب، وتعب الحب، ياعيني ع الحب“؟ أسألكم بدلاً من أسألها، فهي بعيدة بعد ذلك الزمن الذي كنا نخال فيها بليغ وهو يلحّن على جسدها المشتهى، فلا يمكن أن يكون كل ذلك الوله إلا نتاج نبيذ فاخر وبحر ممتد وشراشف بيضاء.

يقول الجمهور: “بص شوف وردة بتعمل إيه“؟ ثم تدخل الكمنجات من بعيد، ويأتي التشيلو الذي هو استعارته (بليغ) لها، وتهلل إيقاعات الدفوف لتكمل: “مال واشتكى القلب وبكى وغنّى، عالحنين في الغربة موّال، وقال بعد الحبايب عنّنا، حيسهّر دمعنا ليالي طوال“. ثم تعيدها بصهللة، تلتقط أنفاس تهدجها لتجلجل: “وشاري، وأنا برضه شاري، وإن غبت سنين عن عيني، يا حبيبي أنا برضه شاري، إيه قلت إيه“؟ فيلعلع الجمهور “إيه؟” “مفارق؟ مفارق؟ حتروح يومين وتغيب سنة وتضيع هناك وأضيع هنا، ويهون عليك يمر يوم، يمر يوم يا حبيبي وما تشوفنيش، طب إيه، قلت إيه، مفارق؟ مفارق؟ وأنا هنا، هنا من غيرك أنت إزاي أعيش“؟.

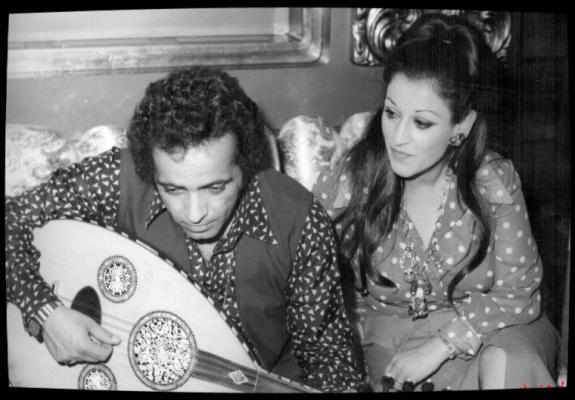

كنت صغيراً أوائل الثمانينيّات، عندما كان موعد الربيع موعدهما معاً، فيما تفضح المجلات الفنيّة جلساتهما التحضيريّة في ملاحق بالألوان الطبيعية، في صور ينحسر الثوب الفضفاض عن وركيها الفخيمين وتسمح الكاميرا بكأس النبيذ وسيجارة بليغ اللذين يؤرخان لانهماك المحبين، متهتّكاً بهشاشته البادية وقد أمال “الإسكارف” عن قميص مفتوح ودلّاية ذهبيّة تتوسط زغب صدره النحيف. كانا توأمي الحب المحرم، ما يتمناه الأسمر في سيدة بضة تركيّة، شهوانيّة رقبتها العريضة القصيرة والمدكوكة تتمازج مع ألف خيال جنسي حول فيلمها المزعوم “أعذروني دا نص مليون جنيه” الذي لم يراه أحد بينما تمددت الفنتازيا حوله لأجيال.

في المشهد الذي استعدنا شحنه عشرات الميلاد في دورات المياه، كان محمد طه أكثرنا تجسيدا للمشهد وهو يعيد تكراره فيما يراقص وسطه متغنجا وهو يقول: “يلعبون بصرة الكومي على سرتها وهي ممدة علي طاولة يعلوها مصباح متأرجح، تبكي فيما يحق لمقتنص البصرة أن يوجه اصبعه الثخين إلي موطن لذتها“. كنت أتخيّل بليغ في تلك اللحظات المختلسة يقف في الكالوس ليبكي مهانة حبيته التي ما اضطرت إلى ذلك إلا لحاجتها إلى المال أو لابتزازها من قبل ضباط المخابرات كي تسقط عرباناً في يد أجهزتها الأمنيّة. كنت أخلط عامداً بين المشهد المتخيّل وبين فيلمها الحقيقي “آه ياليل يا زمن“. لم أقتنع بالذكورة الوطنيّة بحب الضابط رشدي أباظة الذي يخدعها لتتجّسس في بارات باريس، كذلك لم ينخدع عشرات المهاجرين المصريين الفلاحين من مركز ميت بدر حلاوة عام 2001، كانوا يجتمعون على الفيلم جماعات يوم الخميس ليجترعوا كأس الغربة الباريسيّة بالفيلم الوحيد الذي ذكر باريسهم كخلفية لامتهان جسد البلد. فكانت الاستعارة صافية عندما يبكون أثناء إنشادها لرائعتها “حنين ، حين تبكي: “آه يا ناعسة وخبّريني يا بوي، اللي غرّبنا مين، واللي توّهنا مين، عديت طول السنين“.

بصدى الصوت وتلال اللؤلؤ في صدرها، وميكرفون طويل فيما تتوسّط دائرة ضوء، ورشدي أباظة في ضباب البار بشارب المرحلة “الترانس ساكشوال“، كان الشباب لا يملّون البكاء أمام هذه اللقطة وهي تشدو: “أنا، أنا اللي بينكم هنا رضيت بالعذاب لحد ما قلبي داب، ولا دقت يوم هنا أنا، وأنا، يا ما تحمّلت أنا قسيت ولا اشتكيت، ولا جيت في يوم بكيت، لا عتاب حيشفي جراح ولا حيجيب اللي راح، دي حكايتي مع الزمان“.

لا أعرف سر التوحّد الذكوري المهزوم مع أنثى ضحيّة وصلت إلى هذا الحد من الإنهاك، ربما يعود الأمر إلى “استشهاديّة الحب” كما قدّمته وردة مع بليغ، أو بعض من تلبّثنا سمة الذكور القساة الذين يعيثون فساداً وإنهاكاً بإناثهن الذائبات غراماً تحت حمي الطعن. شخصيّاً، كنت أتذكّر أبي الراحل وهو يبث حبه في أسلاك الأوديو التي كان يوصلها في ليالي الشتاء بالتلفزيون “الناشيونال الأسود أبو بكرة“، كانت أمي أكسل من أن تنتظر معشوقتها في حفلات الربيع أو بمناسبة فوز الأهلي بالدوري العام. وأبي العاشق المدله يسهر الليل ليسجّل الحفل تحت شخير أمي المتجبّرة. الهشاشة المعكوسة تلك، والتي تقمّص فيها أبي روح بليغ، عشق بليغ القادر على الانتظار في الكالوس فيما تشدو أنثاه بآيات عشقه، كانت تؤرقني، وبعض من أسئلة الحب الأولى وقعت في تلك الخانة من عشق نساء لم يلاحظونني أصلاً، فيما أذوب عشقاً كلما أمعن في نكراني، مع الأخذ في الإعتبار اختيار أكثرهن جمالاً وبعداً عن واقع الاقتران بمدرون أسمر عذّبته حبوب الشباب من سن الثانية عشرة.

الآن، حين تطل وردة في برامج “التوك شو” اللبنانيّة أو الخليجيّة، حين يتصدّق عليها المحسنون من نجوم الجيل الجديد بغناء أغانيها عبر توزيع موسيقي منضبط لايحمل فطريّة عمر خورشيد، لا يستوعب المدد الصوفي الطالع من أعناق كورالها الذكوري في زمن الثمانينيّات، أشعر بأن تلك السيّدة التي تختلي بأيامها عند شاطئ بيتها في العاصمة الجزائر، تلك الأنثى الوحيدة التي مات ذكرها منتحراً علي صدر امرأة أخرى هي كل نساء حياتي، هي كل ما تمنّيت، كل من سجدت إليهن عشقاً ومرمغن عذاباتي في الوحل.

لكنّني أسألها: “كيف هي الوحدة“؟ كيف هي الذكرى وقد مات –أو مت– في حبّها ألف مرة؟ كيف تراني بليغاً وأراها وردة الحياة غير القابلة للخدش؟ أسألكم، هل من واسطة تسمح لي بلقياها، تلك “الست“، الوحيدة الجديرة باللقب؟