أتذكر ليلة رأس السنة تلك بالذات رغم أنني لست متأكدا في أي عام كانت، لكننا كنا على أي حال في أواخر السبعينات. وفي شقة جيراننا مع روائح سندوتشات الكفتة والبطاطس المقلية وزجاجات البيرة، حيث كان يسمح لي أبي بشكل استثنائي الشرب تلك الليلة قبل أن نخرج إلى البلكونات في الساعة المعروفة ومعنا الزجاجات الفارغة والأطباق المشروخة لإلقائها في مهرجان أمتع كثيرا من حفلات “أضواء المدينة” التي كانت تذاع يومها على الهواء. هذه الليلة بالذات كانت الأسوأ. ببساطة نمت. نمت على كرسيي وأنا أفرك عيني أمام غناء فايزة أحمد، أجاهد الملل المحبط والمثير للكآبة من أدائها الخالي من الروح، من ألحانها الممطوطة وإصرارها على تكرار الجمل بالطريقة نفسها كأنها تحفرها باستخدام الرتابة وحدها. كنت طفلا ونمت.

لكن رتابة أخرى كانت تضرب ألحان وأغاني هذه المرحلة. كان شكل الغناء قد استقر بطريقة مزعجة مشكّلا تيارا رئيسيا بطيئا بقدر شغله للمساحة كلها تقريبا. أصبح معنى أن تكون من مطربي الصف الأول أن تقدم نفسك نجما لحفل، تجمع حولك صغار المغنين، أو أشكال الطرب التي دفعها التيار الرئيسي إلى الهوامش (غناء شعبي، أو بقايا المونولج مثلا). المطرب يغني منتصبا في بذلة السهرة، مع ربطة عنق كبيرة وملفتة، وتخت موسيقي أضيف إليه الأورج والجيتار الكهربائي بمناسبة وبلا مناسبة، وبإقحام قصدي يوهم بتحديث ناشز ومتناقض بين الطابع الآلي والتقليدي (نادرا ما استطاع ملحنو تلك المرحلة التعامل مع الأورج بالذات بشكل جيد) كورال موزع بين رجال ونساء يجففون عرقهم بين دقيقة وأخرى، زغاريد، وتصفيق لإضفاء حماس على اللحن الرتيب المكون من مزق ونتف من جمل موسيقة لا تصنع أبدا حالة متماسكة.

كان هذا هو الشكل الفني الذي بلغته الأغنية التعبيرية بعد أن بلغت مرحلة عالية من التماسك والتفرد حتى الستينات. تم الحفاظ على الشكل، بينما كان شيء ما يموت، أو بالأصح يرفض أن يموت دون أن يتحول إلى فضيحة.

ورغم أنّ نهاية السبعينات شهدت بزوغ تيار آخر مثلته فرق غنائية مثل “المصريين” والجيتس” ونهاية بـ“الأصدقاء“، كما مثلّه ظهور محمد منير من جهة وعلي الحجار من جهة أخرى، إلا إن جميعها برأيي ظلت تيارا رمزيا أكثر منه واقعيا.

كان زبائن هذه الحركة من الشباب وحدهم تقريبا، وهو ما كان يمثل وضعا رمزيا يثقل هذا التيار بدور معين في القطيعة مع ماضيه. خرجت الكلمات عن مضامين الهجر والعذاب والصلح والخصام، ليكون هناك الحب العابر والصداقة والنوستالجيا بألحان تخففت قليلا من النزعة التعبيرية المبالغ فيها لتقدم أغنية قصيرة بمذهب خفيف ودون وصلات موسيقية ومقدمات طويلة. لكن من الصعب بالطبع وضع الجميع في سلة واحدة.

أغاني منير والحجار مثلا بدت وكأنها تعويض عن غياب ما، أحيانا الأغنية السياسية مثلا، كلمات تعتمد على الإيحاء والترميز وتخاطب الشباب الجامعي بالذات، الذي اعتاد العيش في مجتمع من الكتمان والسلطة القاهرة وبالتالي صار مستعدا لقبول فكرة الإيحاء والاستعارة الغريبة، ليس لأن هناك أسئلة غامضة بالفعل، ولكن لأن ذلك يوحي بحالة من التثقيف العالي ومن إعلاء التجربة الواقعية (التي ربما كانت ضحلة فعلا) ليستمع إلى شريط الكاسيت وهو يضع رأسه بين كفيه مطرقا إلى الأرض، بينما تمتزج ألحان الأغنية بدخان السجائر حيث اجتمع الأصدقاء الهاربين من المحاضرة.

ربطة عنق ضيقة:

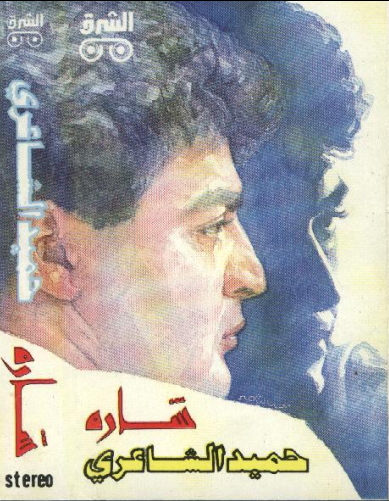

لا أعرف لماذا شعرت بالصدمة في المرة الأولى التي استمعت فيها بالمصادفة إلى حميد الشاعري، إن لم يكن بنوع من الإهانة. كان كأنه يسخر من تماهيَّ شبه الأخلاقي مع الموروث السمعي لغناء عبدالوهاب أو أم كلثوم، من التعبيرية الشفيفة والحادة لألحان كمال الطويل، والروح الفكهة المحبوكة لدى محمود الشريف. بدت كراهيتي لمرحلة نهاية السبعينات وكأنها ليست لحساب مستقبل، بل شبه مزايدة على الواقع باسم التاريخ. وبدا وكأن صوت حميد قد أنزلني أنا من المسرح حيث كنت أرتدي بدلة كاملة وربطة عنق مشدودة على عنقي ليضعني بين جمهور يرتدي قمصان خفيفة وملابس رياضية ويعتبر الأغنية التفاتة غير مقصودة وبالتالي لا معنى لأن تركز عليها أصلا، أو تغلق باب حجرتك وأنت تسمعها.

تعاقب وتزامن:

الخلطة التي كانت تنهض عليها الألحان الموسيقية بالمزاوجة المتعاقبة بين الأرتام والجمل ذات الروح الشرقية والغربية (كما ترسبت في خيالنا) حل مكانها تزامن صنعته فكرة التوزيع الموسيقي كأساس، بينما بقيت الجمل اللحنية الأساسية بسيطة متكررة. لم يعد المغني مطالبا بأكثر من إطاعة الحالة المحيطة به. وظهر تعبير “أنا مؤدي” وهو تعبير تبريري وهذا أسوأ ما فيه.

الايقاع الذي بدا شبه موحد، بصورة وكأنه شخص يسير في طريقه دون أن يلتفت لما يقوله جاره، صوت الصاجات والتصفيق الموقع مع الحزن والفرح مذكرا بمفارقة ساخرة بالسطر الشعري “كالطير يرقص مذبوحا من الألم” كل ذلك كان يؤكد على حالة يمكن أن نسميها “عدم التصديق” وكأنها رد متشف على التعبيرية المبتذلة.

حالة حميد:

يبقى حميد الشاعري أو “حالة” حميد الشاعري حالةً مصرية على وجه الخصوص رغم بعض روافدها الليبية وهي مفارقة ليس هذا مكان الحديث عنها. تتعلق المسألة بمصر بقدر ما تتعلق في الأزمة التي مثلتها علاقة الأجيال كبديل عن صراع حقيقي أعوق. كل جيل كان يبحث عن استعارته بطريقة واعية أو غير واعية. وبقدر ماكان الأمر مجرد استعارة كان انسحاب الموسيقي لتكون لعبة موظفة في حالة الانكار المتلاحق، البداية من الآن، عدم التراكم ، التوافق مع اللحظة، لتصبح اللحظة برهان كافي لتبرير نمط موسيقي ما. في التيار الذي ابتدره حميد فرصة لم تكتمل لمناقشة موضوع الأغنية ذاته، فرصة تم التعامل معها بصورة انتهازية اسمها “اللحظة” أو “الجيل“. المشكلة في تيار حميد أنه برأيي كان أيديولوجيا مبتذلا بقدر ما لم يكمل المسيرة غير المكتملة للفرق الغنائية ومطربي نهاية السبعينات من جهة، وللأسئلة التي طرحتها الأغنية التعبيرية مع الدور المتنامي للموسيقى فيها بحيث بدا أكبر من قامتها. بدلا من أن يعبر تيار حميد الشاعري عن حالة ضمن حالات ممكنة أخرى أعاد في الحقيقة الاستحواذ على التيار الرئيسي للموسيقى، بمعنى أنه أبقى ضرورة وجود تيار رئيسي، ومن ثم أنقذ بطريقة غريبة هذا التيار نفسه من السقوط، وصار بامكانه بعد أعوام أن يعود في صورة “أين الطرب الحقيقي، أين موسيقى الزمن الجميل؟“. ولم يبق السؤال معلقا طويلا حتى جاءت أصوات من الشام ومن العراق ومن تونس ومن المغرب لتقبض مرة أخرى على التيار الرئيسي في غير وقته تماما ، أي بعد أن أصبح مجرد استعراض مفتعل لعضلات الأصوات والمشاعر معا.