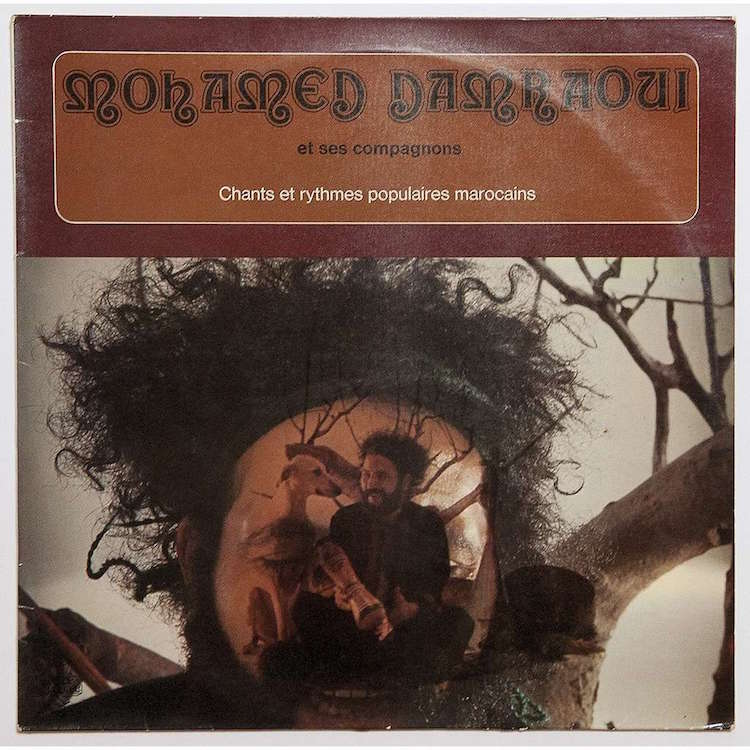

على غلاف الاسطوانة التي أصدرتها شركة ديسك إسبيرنس الفرنسية سنة ١٩٧٦، يظهر محمد الضمراوي ممسكاً بالطعريجة المغربية وخلفه شجرة جرداء وقربة ماء وكلب. الصورة، وإن كانت تشير إلى شخصية الهداوي الشاعر المتجول التي طالما جسدها الضمراوي، توحي أيضاً بملامح الفيلسوف ديوجان الكلبي الذي سكن ركناً مهمشا من أثينا، محاطاً بالكلاب السائبة ومتجرداً من ثيابه، ناطقاً بالحكمة التي لا يرددها الأسياد.

ذات يوم، مر الإسكندر الأكبر بديوجان الكلبي وطلب منه أن يكون أحد مستشاريه، لكن الفيلسوف لم يمهل القائد العظيم الوقت لينهي كلامه وصرخ: “أغرب عن شمسي“. قد يكون اسكندر ابتعد عن شمس ديوجان يومها، لكن القامات الطويلة ما زالت تحجب الشمس عن صعاليك الحكمة الشوارعية. بقي ديوجان في نفس الركن من المدينة، وبقي مثله الضمراوي، الذي حملت موسيقاه لعنة الشعراء المتجولين. لم يتعدى كل ما كتب عن الضمراوي لو تم جمعه الصفحة الواحدة، بعضها متفرقات جمعها توفيق ناديري في جريدة المساء. لذلك يتضح سريعاً للباحث عن الضمراوي أن للنبش في سيرته يتطلب الرجوع إلى وسطه، أي الحي المحمدي في الدار البيضاء، والمادة الخام المتوفرة عنه هناك.

الكاريان سنترال

اختزل الكاريان سنترال في الحي المحمدي تفاصيل المغرب. عاش الضمراوي ولد الضمراوي في مدينة الرباط، لكن أصوله تعود إلى قرية محاميد الغزلان جنوب المغرب وفي أقصى صحرائها الشرقية. يرجع أصل تسمية القرية حسب الروايات الشفوية المتداولة إلى كون مجموعة من الغزلان كانت تشرب من وادي درعا بمنطقة المحاميد. لربما يعود تمسك الضمراوي بشخصية الهداوي إلى ارتباط أصوله الصحراوية بالقبائل الرحل، إذ 'تعتبر المنطقة حلقة وصل بين سكان أفريقيا الغربية، حيث كانت أهم ممر للقوافل التجارية التي كانت تحمل الذهب في اتجاه شمال أفريقيا من الجنوب، كما أنها منطقة استراتيجية للقبائل الرحل، شكلت مجالاً للاستقرار البشري منذ عهود قديمة. دخل مدرسة لتعلم الموسيقى في الدار البيضاء ومن ثم انتقل إلى مدرسة الفنون الركحية في الرباط. في بداية الستينيات، احترف مسرح العرائس واشتغل فيه لفترة، لينتقل إثر ذلك إلى أولى تجاربه الركحية في مسرح محمد الخامس في الرباط، ثم إلى المسرح البلدي بالدار البيضاء حيث كان اللقاء بمبدعي المدينة أمثال الطيب الصديقي. هناك واحتك بشخصيات كان لها تأثير قوي مسرحاً وموسيقى وكتابةً أدبيةً وشعريةً. كان للكاريان صعاليكه وشخصياته النزقة التي صنعت ثقافته، ومنهم انطلقت تجارب مسرحية مؤثرة حضنت مشاريع موسيقية أيضاً. توسط الضمراوي رحى ذلك الحراك وشارك في أغلب التجارب، فشكل مع بوجميع وآخرين فرقة مسرحية حملت اسم الهلال الذهبي بداية الستينيات، قبل أن تستقر مدرسة الطيب الصديقي بالحي وتنفتح على المواهب هناك لينضم إليها الضمراوي.

يعود الإشعاع الذي تميز به الحي والكاريان سنترال خاصة إلى عوامل عدة. في كتاب الحي المحمدي، رافد من روافد الثقافة الشعبية، تكلم الكاتب ادريس فوقار باطناب عن هندسة الحي وتاريخه وظروف تشكل سكانه والثقافات التي أفرزها. اختار الاستعمار الفرنسي تلك المنطقة لتكون حياً صناعياً يُنشئ فيه الفرنسيون والإيطاليون والإسبان مؤسسات صناعية على امتداد ساحل المحيط الأطلسي. استقطبت هذه المؤسسات الإنتاجية اليد العاملة من القبائل المجاورة كالشاوية ودكالة وعبدة والرحامنة، لينتج عن ذلك خليط سكاني غني. ضمت تلك التجمعات عدداً كبيراً من المهاجرين من البوادي والنازحين من المناطق المنكوبة اقتصادياً ما بين الحربين العالميتين، وكان هؤلاء النازحون يعمدون إلى استقدام أقاربهم من نفس المنطقة.

يستخلص الكاتب أن تلك الظروف ساهمت في الحفاظ على مجموعة من العادات والأعراف التي تعتبر جزءاً من الثقافة الشعبية في الحي المحمدي، كما استقطبت نماذج أخرى من التراث الشعبي، وأهمها الحلقة من أشكال المسرح الشعبي يقام على شكل حلقة دائرية من الناس تتوسطهم عروض الحلايقي الذي يكون مختصا في فنون الحكاية والألعاب البهلوانية وحتى الغناء والرقص والتداوي بالأعشاب. تقوم الحلقة على الخطاب الشفهي، وارتبطت تاريخيا بساحات المغرب وأحيائه الشعبية أبرزها ساحة جامع الفناء بمراكش. في عقد الخمسينيات، اشتهر الحي المحمدي بسوق خاص تقام فيها الحلقة بمحاذاة شارع فم الحصن، يؤمها عدد كبير من أقطاب هذا الفن في المغرب. في بداية الستينيات. في مقال باحسين – أو ظاهرة الفرجة الما قبل المسرح، أشار الكاتب بنعيسى أحسينات إلى أن “فن الحلقة في المغرب، يعد من بين الوسائل التعبيرية القديمة والحديثة التي تستمد قوتها من توظيفها للتراث الشعبي ومن تسخيرها لتراكمات تجارب وخبرات الحياة اليومية، ومن إشراكها المتلقي في المسائل التي يطرحها الحلايقي بشكل مباشر أو غير مباشر“. كان هذا الفن وسيلة لمقاومة الاستعمار عبر شحذ همم الناس وتبادل أخبار المعارك وانتصارات الثوار. انحسر حضور الحلقة إثر الاستقلال مع بدايات التأسيس لمسرح طلائعي، إلا أنه بقي لبنة أساسية في المسرح المغربي المعاصر ومؤثراً فعلياً في تشكل ثقافة الحي المحمدي. كانت الساحات العامة تشهد تجمعات عفوية من الناس حول الحلايقي، وظلت المناطق الشعبية مثل ساحة جامع الفنا في مراكش، أغنية الصينية التي اشتهرت بها ناس الغيوان تلقفها الراحل بوجميع أحكور من زجال مغربي أعمى كان يرابط بساحة جامع الفنا، فأخذها عنه وأضاف إليها بعض المقاطع. هي المساحات الأكثر قابلية لاحتضانه.

اقترب الضمراوي كثيراً من فن الحلقة وتأثر به، لكن التأثر الأعمق كان بشخصية الهداوي، الشاعر الجوال، أو التروبادور المغربي الذي يجوب البلاد طولاً وعرضاً، يغني أشعاره وأزجاله، يزف الحكمة أينما يمر، يناطق الناس ويكاشفهم عن همومهم. تشوهت شخصية الهداوي عبر السنين لأسباب عدة، أحدها توظيف السلطات لعدد من الهداوين للاشتغال كجواسيس وناقلي أخبار. نجح الضمراوي في إعطاء روح جديدة لتلك الشخصية عبر فنه، وألبسها موسيقاه وأزجاله وحضوره الركحي القوي.

في ظل ناس الغيوان

تقاطعت دروب الضمراوي وناس الغيوان في الدراسة قبل أن تتنافر، حيث أن كلاهما خريجو مسرح الطيب الصديقي والكاريان سنترال في الحي المحمدي. كان الصديقي صاحب فضل كبير على الموسيقى المغربية، فمن خلال مسرحيته الحراز انفجرت تجارب موسيقية مهمة في مغرب ما بعد الاستقلال، كون مخرجها قد نجح في توظيف الأشكال التعبيرية التراثية وأشكال الفرجة الشعبية في مسرحه متأثراً بفن الحلقة، كما أعاد الاعتبار لفن الملحون عبر تقديمه النواة الأساسية التي ستفرّخ فيما بعد ناس الغيوان وجيل جلالة وتكادة والبقية.

أصبح الضمراوي، بعد أن نال شرف عزف الإيقاع في مسرح الصديقي، من أوائل من كتب ولحّن في الحي المحمدي. في شهادة للمسرحي المسكيني الصغير التي نقلها توفيق ناديري في قصاصاته عن الحي المحمدي، ذكر المسرحي بأن محمد الضمراوي قد “مهّد لظهور المجموعات الغنائية، إذ أنه أول من اشتغل على آلة البندير، وهو في رأي المسكيني أمهر الفنانين، وكان كذلك أول من سجل قطعة غنائية في الحي المحمدي بعنوان دير الهم في الشبكة، شي يطيح وشي يبقى”.

أوجد الضمراوي إيقاعات وأصوات مختلفة عما ساد في مغرب الغيوان وجلالة. في ذلك الوقت، كان من الصعب جداً التميز في مجال الإيقاع المزدحم بالعازفين. حتى أن عدوى الإيقاع انتقلت إلى الكُتاب، كإدريس الخوري على سبيل المثال الذي عزف على الدربوكة في فرقة هاوية، ومثله فعل محمد شكري صاحب رواية الخبز الحافي الذي تمرس على نفس الآلة في ملاهي وهران.

عندما انطلقت ناس الغيوان سنة ١٩٧١، كان صدى الثورة الفنية التي أحدثها بوجميع أحكور على مستوى الكتابة الزجلية والتلحين قد طغى على ما قدمه الضمراوي. حول المغرب وموسيقاه، قال العربي باطما: “يمكن تقسيم المغرب إلى ثلاثة أقسام: ناس الغيوان، جيل جلالة ولمشاهب“، لم ينفي باطما تجارب أخرى فحسب، بل عبر عن ذائقة سمعية بأسرها أحكمت ضبط المشهد الموسيقي في ثلاثة محاور، لتقصي بذلك جماليات أخرى. في تلك الفترة كانت الصويرة قبلة الهيبيين في العالم وأصبح المغرب المكان الأمثل لأجيال تلك الحقبة من الموسيقيين والمبدعين. أحدث هذا تلاقحاًَ عميقاً بينه وبين الغرب أثر فيما بعد على مسارات الموسيقى في البلد. استفادت ناس الغيوان من اعتراف الرولينغ ستونز (ومارتن سكورسيزي) بها كما استفاد بشير العطار وموسيقى الجهجوكة موسيقى تقليدية صوفية في المغرب من بريان جونز أو جيمي هندريكس من عبد الرحمان باكو من ناس الغيوان أو حتى لمشاهب من شراكتها مع ديسيدنتن الألمانية. بعيداً عن هالة الاعتراف العالمي تلك، استمر الضمراوي في العمل على أشكال خام، أخرجت موسيقى الهداوي من حلقاته المعزولة.

شي يطيح وشي يبقى

بعد سنين من النسيان، تفجّر الاهتمام بالضمراوي من خلال الفنان التونسي وائل غولة الذي استعاد جزءاً من أغنية الضمراوي الميزيرية في عمله التجريبي بحيت وشكيت، حيث وُضع جنباً إلى جنب كل من الشيخ العفريت والشيخة ريميتي والضمراوي. يشتغل وائل غولة على أصوات من الموسيقى الإثنية في مقطوعاته إلى جانب عينات صوتية إلكترونية مع مرافقة الإيقاع والعزف. حينما أصدر مقطوعته بحيت وشكيت، تساءل الكثيرون حول هوية ذلك الصوت القوي الذي يظهر مؤدياً للازمة “شي يطيح وشي يبقى“:

يعود المقطع إلى تسجيل من اسطوانة محمد الضمراوي وأصحابه، أغاني وإيقاعات مغربية شعبية تسجيل حفل حي أقيم يوم ١١ تشرين الأول / أكتوبر سنة ١٩٧٢ في مدينة مالاكوف بالعاصمة الفرنسية باريس في مسرح ٧١. رافق الضمراوي في هذا الحفل كل من المكناسي على القراقش والدف، حمودة الحاوند على العود والقنبري آلة إفريقية حاضرة بقوة في الموسيقى البربرية الإثنية، السملالي على الدربوكة فيما عزف الضمراوي على البندير والطعريجة.

الأغنية هي ذاتها التي ألفها الضمراوي في الحي المحمدي قبل سنين عديدة، والتي مهدت لظهور الشكل الفني الذي اعتمده فيما بعد ناس الغيوان والبقية. في الاسطوانة، سُميت الأغنية بالميزيرية (بالفرنسية) وتعني البؤس، لكن الأغنية عرفت عند الكثيرين بـ شي يطيح وشي يبقى.

ينتقل مضمون النص الذي كتبه الضمراوي في الأغنية من الخرافي والصوفي والرمزي، كما في أغنية هدواة أو حراز النيفري، إلى الاعتماد على الأسلوب المباشر في الإشارة إلى واقع بؤس وفقر. ينطق الضمراوي بنفس لسان الواقعية التي تكلم بها محمد شكري في الخبز الحافي، ومن ثم يلبس ثوب حميد، بطل رواية محاولة عيش للقاص المغربي الراحل محمد زفزاف الذي تكلم عن معاناة ساكني البراكات بنايات من الصفيح اشتهرت بها الأحياء القصديرية في المغرب. حميد لم يكن يحيا، لانعدام شرط الوجود الإنساني الكريم، بل كان يحاول العيش في ظروف البراكات القاسية. هكذا تكلم الضمراوي أيضا في هذه الأغنية من خلال أكثر من مقطع: “دير الهم في الشبكة، شي يطيح وشي يبقى، مرمي في وسط الزنقة وقلبك فيه الحرقة“.

يظهر صوت الضمراوي في تلونات مزاجية تميل إلى السوداوية ويستمر على طبقة عالية مظهراً تمكنه اللافت. الأغنية صرخة تترجم عنف الإيقاع وحدته، توتره وتصاعده، ليصل القمة عند لحظة الانفجار الإيقاعي الذي يقترب من عملية الجذب في طرق السماع الصوفية المغربية، وهي أقصى حالات الذروة والانتشاء، يصاحبها الضمراوي بصرخات متقطعة وكأنها تأوهات ألم.

في اللا منانة، يسترجع الضمراوي إيقاعات مغربية تراثية يظهر فيها الصوت الإفريقي الذي اعتمده مع الفرقة. فيما كان البندير بوصلة هذه المقطوعة، فإن الطعريجة تظهر مهمة جداً في توليفة الأصوات التي يصنع منها الضمراوي هالته الإيقاعية. تضرب هذه الآلة بجذورها قديماً في الموسيقى المغربية وخاصة فن العيطة، وهي حاضرة كمكون أساسي للهوية الإيقاعية المغربية إلى جانب البندير، لدرجة أنها كانت مضرباً للأمثال الشعبية: “مبدية بالطا والطا مصنوعة من الطين العاصي، ما ترتاح حتى تبات تاكل في المعاصي“:

لم يقدم الضمراوي أغنية شعبية تقليدية، بل مسْرَح موسيقاه بالاعتماد على شخصية الهداوي، الشاعر المتجول الهائم في الأرض، الذي لا ينضبط لجغرافيا المدينة وعليها، بل يكسر الحدود وينطلق في الأرض مع زاد من خيال وقصص وأشعار. الهداوي سليل الشعراء الصعاليك، إذ يضرب بنواميس المجتمع عرض الحائط ويلسعها بحكمته. رغم الطابع المترحل للهداوي، إلا أن الضمراوي بقي وفياً لذكرى الحي المحمدي وهو ما يظهر من خلال حضور معجم الحي في أغانيه مع اختلاف سياقات توظيفه، عشقية أو اجتماعية، لتشير إلى ارتباطه العميق بالمكان التي نشأ فيه واحتضن موهبته. في أغنية شي يطيح وشي يبقى يقول: “مرمي وسط الزنقة و قلبك فيه الحرقة” الزنقة: زقاق في الحي، أما في أغنية هداوة فإنه يشير إلى قصص حب غابرة عاشها في الحي: “وأنا كرهت بنات الحومة من غير فاطمة وحلومة”.

الفصل الأخير

بعدما نفته تخمة الأصوات التي أتت من بعده في الستينات، هام الضمراوي على وجهه وحمل اللعنة في بنديره ليجد في السينما فرصاً جديدة، بحثاً عن اعتراف لم يجده في الموسيقى. كان فيلم المصب سنة ١٩٧٢ للمخرج الجزائري محمد الشويخ أول تجربة سينمائية للضمراوي خارج المغرب، ثم توالت التجارب من بعدها ليظهر في أعمال أجنبية متعددة. في فيلم ميتيران قد مات الذي لعب فيه دور البطولة، يظهر محمد الضمراوي في آخر مشهد داخل حانة وهو يداعب البندير دون لحيته الكثيفة وشعره الأشعث. نجده قد نزع عن نفسه شخصية الهداوي ليرتدي بذلة رسمية ويعلق ربطة عنق. ينقر الضمراوي بخفة على البندير دون الطاقة الانفجارية التي اعتادها، وكأنه يسرد وقائع موت معلن فيما يختنق صوته بصخب الحانة، محتاراً إن كان عليه أن يصرخ “أغرب عن شمسي” مرة أخيرة.

الفيديو المرفق محذوف من اليوتيوب.