في أحد أيام التسكّع الافتراضي على فيسبوك، صادفت منشورًا لزميلة قاهرية تؤكّد بحماس أن دنيا مسعود هي أفضل من غنّى بتناديني تاني ليه. ابتسمت وكتبت تعليقًا قصيرًا: “أفضل من دنيا؟ طبعًا الإمبراطور رشاد عبد العال، ملك فن الكف بالصعيد.” أرفقت رابطًا على يوتيوب لأحد تسجيلاته. لم تمر دقائق حتى عادت زميلتي مبهورة بالصوت والأداء المجلجل، كما فُتن قبلها أبناء الجنوب الذين قضوا لياليهم على إيقاع كفوفه وأهازيجه التي رسّخت عرشه على هذا الفن لسنوات.

لكن ما هو فن الكف؟ وكيف انتقل هذا الفن الشعبي من ساحات الأفراح ومناسبات أهل الصعيد إلى الحفلات البديلة وقوائم الأغاني المعاصرة؟

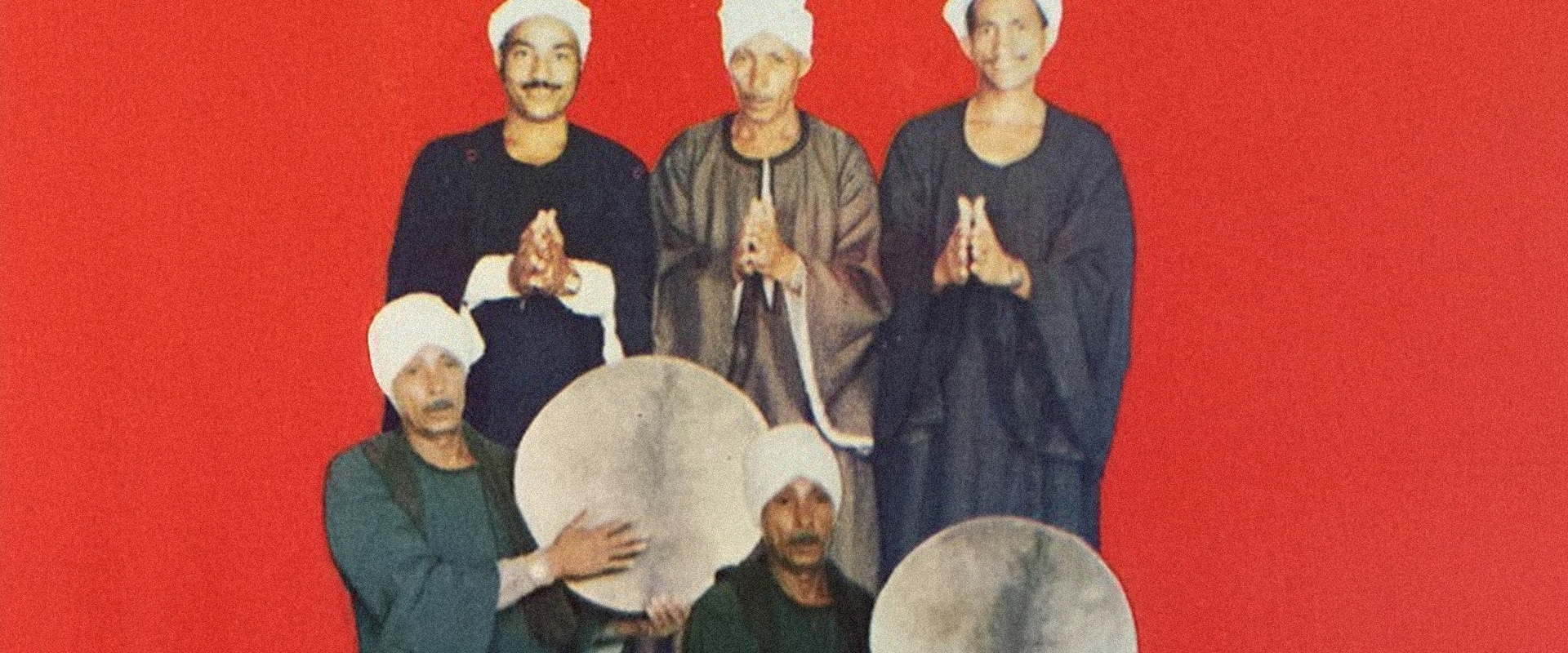

يظهر الكف في جنوب مصر بوصفه شكلًا من الغناء الشعبي الجماعي، يقوم على إيقاع تصنعه الأيدي. يقف سبعة إلى عشرة شباب في صف واحد أمام المغني، يتولون بالتصفيق ضبط النبض الإيقاعي للأغنية. يتقدمهم الكفّاف وهو الأكثر مهارة في ارتجال الشعر، فيرفع الخانة، وهي مقطع شعري قصير يشكّل أساس الغناء. يلتقط المغني هذا المقطع ليبني عليه ارتجالًا جديدًا، ملتزمًا بموضوع الخانة ومضمونها، والتقيد بقافية المذهب الأصلية دون الأبيات، فيُخلق بذلك أغنية تولد لحظيًا من تفاعل الصف والمطرب معًا. لا تُكرر هذه الخانات عادةً إلا إذا حملت قوة شعرية استثنائية.

يُعرَف الكف بكونه فن الارتجال اللحظي؛ تؤلَّف الكلمة وتُغنَّى في اللحظة نفسها، أثناء رفع الخانة من قِبل الكفّاف. إلى جانب الإيقاع، يكتسب هذا الفن هويته بالتحدي الكامن فيه حول من يملك سرعة البديهة الأقوى، المغني أم الصف الذي يواجهه.

يشبّه الشعراء الشعبيون هذه المبارزة بـ المساجلات، إذ يتعاملون مع كل خانة كأنها معلقة جاهلية، وعلى الطرف الآخر أن يأتي بما يوازيها أو يتفوق عليها فورًا.

يجعل هذا الضغط اللحظي الكف من أصعب الفنون الشعبية أداءً؛ إذ يدخل الفنان السهرة بلا نصوص جاهزة، لا يعرف أي خانة ستُرفع أمامه، ولا أي موضوع سيفتحه الكفافة. عليه أن يستوعب في ليلة واحدة عشرات الألحان والمذاهب والقوافي، وأن يردّ بكلمات جديدة كل مرة.

في الأصل كان الكف يُؤدّى بلا دف ولا أدوات موسيقية، بل بتصفيقة قوية وإيقاع جسدي صافي. يكشف الاسم نفسه هذه البدائية المتعمدة، الكف؛ ضرب اليد لإنتاج الموسيقى؛ كبيان ثقافي يقول إن الموسيقى ملك للجميع.

في جلسة فنية سأل الفنان سر الرمال القاضي أبو عبد الله الكفاف والملقب بين أهل هذا الفن بحكمدار الكف: ليه سموه كف يا عمدة؟ أجابه بعفوية “عشان بيضربوا بكفهم كدا سقفة”، وروى أبو عبد الله في إحدى لقاءاته أن الاسم الأقدم كان حَارْدَلّي:

“زمان كان اسمه حاردلي. الكف بيكون في حتة، وإنت في حتة بعيدة، وما فيش ميكروفون. كنت تسمع الحس فتروح له. لما يخلص الدور، ما تعرفش الصوت جاي منين فتحتاروا، فتقعدوا لحد ما يرجع الصوت. بعد كدا سموه الكف عشان كله ضرب كف على طول. كانوا بيدقوا بكفوفهم ويدوسوا برجليهم على الأرض، يعملوا قناية أثر كدا في الأرض من كتر القوة. أصل الفن دا فن المزارعين والجمّالة اللي كانوا شغالين في الحقول أو في تحميل الجمال، وكان عندهم صحة وقوة. دلوقتي بقى فن رقص.”

حاردلي لم يكن الاسم الوحيد؛ فقد عُرف هذا الفن أيضًا باسم أبو عاجة في الأساس أطلق الاسم على الوقوف على عكاز من العاج، ومع الوقت بدأ الناس يستخدمونه لوصف الكف العالي القديم.، إذ كان الفنان يؤدي غناءه واقفًا مستندًا إلى عكاز من العاج، كما كان يسمى الساقف قبل أن تختفي جميعها لصالح الكف.

فن الكف نموذج لكيف تتجسّد الثقافة في الموسيقى. ممارسة اجتماعية كاملة تُترجم فيها الجغرافيا إلى صوت والذاكرة الشعبية إلى حركة جسد جماعي. فن قائم على المشاعية، حيث لا ينفرد نجم، بل صف كامل يتنفس على إيقاع واحد. حتى الارتجال هنا يتجاوز البراعة الفردية ليعكس أسلوب مجتمعٍ اعتاد إنتاج الحلول اللحظية معًا، في الحقل، في السوق، في الأفراح.

يفضح تاريخ أسمائه هذا المسار؛ إذ يحيل حاردلي إلى زمن السامر الساحة أو المجلس الشعبي الذي تُقام فيه ليالي الكف والسمر الليلي، حيث يجتمع الجمهور والكفافة والفنانون في أجواء احتفالية مفتوحة يغلب عليها الشعر والغناء والتفاعل الجماعي. المفتوح حيث كان الناس يهتدون بالصوت لا بالميكروفون، ويشير أبو عاجة إلى لحظة كانت القيادة فردية ورمزية، أما الكف فيعلن ولادة شكل أكثر ديمقراطية، موسيقى تُصنع من الجسد، ويشارك في خلقها الصف كله.

الجذور

يحيط الغموض بجذور فن الكف، كأنه ابن أكثر من حضارة في آن واحد. يرى مصطفى وزيري، الباحث الأثري والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، أن الكف يمتد إلى عصور الفراعنة، بينما يرجّح الباحثون أن الجذور نوبية؛ إذ يتماهى إيقاع الكف مع موج النيل، وقد أخذ تيمته الأولى الصعايدة وطوّروها بلغتهم ولهجتهم.

من هنا صار هناك نوعان واضحان، الكف النوبي بلغته وأوزانه الخاصة، والكف الصعيدي الذي يقوم على الشعر الشعبي ولهجته المحلية، ويتطلب من مؤديه إتقانًا عميقًا للبيئة اللغوية.

مع ذلك، ثمة سردية ثالثة ترى أن الكف الصعيدي، بصورته الحالية، هو نتاج تلاقح ثقافات متعددة، طورته القبائل العربية في جنوب الصعيد بعد احتكاكها بالمصريين النوبيين، حتى صار أقرب إلى أحد أشكال الشعر النبطي من حيث البنية والأسلوب. تمتد بيئته الأساسية من جنوب مدينة قنا إلى جنوب مدينة أسوان، حيث لعبت القبائل العربية في أسوان تحديدًا دورًا حاسمًا في نقله من شكله البدائي – تصفيق وضرب دف – إلى شكل أكثر احترافًا بإدخال آلة العود وصياغة الأداء في قوالب أوضح. هكذا أصبح الكف سجلًا حيًا لاختلاط الهويات، أكثر منه تراثًا صافيًا منسوبًا إلى حضارة واحدة.

ارتبطت ليالي الكف بالفرح، لا سيما ليلة الحنّة، حيث يُقام المسرح البدائي من الدكك الخشبية وجريد النخل، ويقف الفنان في مواجهة صف الكفافة، بينما يترقب الجمهور الخانة الجديدة.

في قرية الرزيقات بأرمنت جنوب غرب الأقصر، يلخص ضياء النجار حضور هذا الفن في شخص محمد أحمد مكي (أبو داوود)، الذي أمتع الناس نصف قرن قائلًا: “اسمه يعني الفرح؛ زواج، نجاح، سفر للحج، أو حتى خروج من السجن … الكل يقول هاتوا أبو داوود.” هكذا غدا الكف رمزًا شعبيًا للبهجة.

تنظَّم الليلة بنظام الأدوار بين القرى المجاورة للقرية المقام بها الحفل، يُنادى على القرية صاحبة الدور، فيقف صفّها ليقدّم خانته، فيتحوّل الحفل إلى مناظرة شعرية راقصة. أما في الماضي فكان للكف مواسم كبرى تتجاوز الأفراح الفردية، أشهرها ليلة ثاني أيام العيد في ساحة الشيخ إدريس بكوم أمبو، حيث تجتمع القرى كلها في أكبر مهرجان للكف في الجنوب. كذلك في توديع رحلات الحج، لكن مع مرور الزمن انحسر هذا الطقس العام ليقتصر غالبًا على الأفراح الخاصة، خاصة ليالي الحنّة.

رغم ذلك، حافظ الكف على مكانته كرمز اجتماعي مرموق، إذ اعتمدت عليه العائلات الكبيرة لإحياء المناسبات بكرامة وفخر، ثم حملته وسائل التواصل الاجتماعي خارج حدوده الجغرافية، لينتقل من مسارح الدكك البسيطة إلى فضاء الهواتف والشاشات، دون أن يفقد روح المشاعية التي تميّزه.

رقصة الكف

يبدأ المشهد بصفّ من الرجال، سبعة إلى عشرة، يقفون في نصف قوس يواجه المغنّي، الذي كان يحمل الدف وحده قديمًا، واليوم تصاحبه فرقة صغيرة من عازف عود وطبّال وضارب دف. يكون التصفيق إمّا صفقة واحدة منتظمة تشبه دقّ القلب، أو صفقتان متتاليتان تشبهان لهفة الجري.

تنحني الجذوع قليلًا إلى الأمام، الركبتان مثنيتان، وتدقّ القدم الأمامية الأرض مع كل صفقة بينما تتحمّل القدم الخلفية ثقل الجسد. هذا الثبات قصير؛ فسرعان ما تبدأ المجموعة بالتمايل يمينًا ويسارًا بخطوات قصيرة متناسقة، وتتحرك الذراعان إلى الأمام والخلف والكوعان مثنيان في إيماءة تشبه الحرث أو رفع الحمل.

مع تصاعد الإيقاع، يزداد تعقيد الرقصة، يقفون أحيانًا في وضع أمامي بقدم متقدمة، ثم ينخفضون إلى وضع ركبة ونصف حيث تلامس الركبة الأرض، قبل أن يميلوا بجذوعهم إلى الأمام مع التصفيق. يرتمي بعضهم بمؤخرته للخلف ليجلس على القدم الخلفية، بينما تظل الركبة الأمامية مفرودة كقوس مشدود، ثم ينهضون مجددًا في وثبة جماعية متماسكة.

في كل مرحلة، الجسد متلقٍ للإيقاع، وصانعه ومفسّره. تبدو الرقصة كلها كأنها ذاكرة بدنية للعمل في الحقول أو تحميل الجِمال، تتحول فجأة إلى احتفال جماعي يوحّد الحركة مع الصوت في طقس مشاعي لا مركز فيه لفرد واحد.

أما ساحة الرقص، فتكون غالبًا بين رجال يفترشون الحصير أو يجلسون على دكك خشبية، لكن قمة الإثارة تحدث حين تنزل الراقص في الصعيد كلمة الراقصة لفظ مشين، لأنها ترتبط تلقائيًا بمهنة الرقص كحرفة مدفوعة الأجر، وبالتالي تحمل دلالة سلبية أو وصمة. حتى لو كانت ترقص في فرح أخيها أو ابن عمها، لهذا يؤدي تذكير اللقب دور حاجز رمزي يحافظ على السمعة، ويحفظ للفتاة الستر والاعتبار الاجتماعي حتى وهي ترقص في الفرح. الراقص في اللهجة المحلية أشبه بقولهم اللاعب أو المغني في لحظة معينة؛ ليست هوية وإنما فعل مؤقت. إلى الساحة، وفي الغالب تكون فتاة صغيرة السن ترقص أمام الكفافة وعلى رأسها شال أسود يغطي وجهها ومعظم الجسد. يضفي الشال على المشهد غموضًا وجاذبية، كما يمنع الحرج ويحافظ على الحالة الاجتماعية للمناسبة. غالبًا ما ترافق الفتاة واحدة أو اثنتين من كبيرات السن لتخفيف التوتر، وجميعهن ملتزمات بالشال الأسود؛ بينما في البيئات الأكثر انفتاحًا، مثل محافظة البحر الأحمر المتصلة بالصعيد قبليًا وثقافيًا، قد تخف القيود أو يغيب الشال الأسود.

عند نزول الراقص، يشتعل الميدان، يتحلق الرجال حولهن في نصف دائرة تتحرك في جميع الاتجاهات، بينما هن في الوسط مثل نقطة في حرف النون، ويعلو التصفيق وتكثر خانات الغزل الرقيق. في هذه اللحظة يتحول الكف إلى مشهد متداخل، إيقاع الجسد، صوت الشعر، ونظرات الجمهور، حيث تصبح الرقصة رمزًا لمعنى أعمق، موازنة دقيقة بين الانضباط الجماعي والحضور الفردي، بين المحافظة والجرأة، وبين التراث والاحتفال.

العود والكف

لم يبدأ الكف بآلات موسيقية كما نعرفها اليوم. كانت آلته الأولى اليد نفسها، تصفيقًا جماعيًا قويًا يضبط الإيقاع بلا وسيط. ثم دخل الدف ليمنح الإيقاع قوة وانتظامًا أكبر، فسُمّي حينها الكف العالي أو الكف الخشابي؛ وهو السقفة القوية التي تُشاهد في المقاطع القديمة المنتشرة على وسائل التواصل، والتي برز فيها فنانون مثل يوسف بكش في غرب الأقصر وجابر العزب الإسناوي. غير أن قرية الخطارة شمال أسوان تفرّدت بنغمة أكثر هدوءًا ورهافة، أطلق عليها الناس الدق الخطّاري، وصارت علامة مميزة لها.

جاء التحول الأهم في ستينيات القرن الماضي، حين اجتمع نجم الدين موسى ومحمد أبو درويش مع العمدة القاضي ورشاد عبد العال وآخرين، للتشاور حول إدخال آلة العود إلى فن الكف. رغم تحفظ القاضي الذي نبّه قائلًا: “العود هيدق كدا لكن مفروض يكون عارف الخانة، العود بيدق دقة خفيفة لكن مش بيدي موسيقى الخانة بشكل دقيق”، إلا أن القرار فتح الباب أمام مرحلة جديدة؛ إذ صار للكف لحن يُعزف، لا مجرد إيقاع يُصفق.

يروي عازف العود هاشم البابور أن البداية كانت الدف والطبلة مع رشاد عبد العال، ثم جاء أبو درويش ليجرّب إدخال العود، وبعدها جرى اختبار آلات أخرى مثل الأكورديون، لكنها لم تنجح في استمالة الجمهور. رسّخ العود وحده مكانته، حتى صار حضوره في ليلة الكف أساسيًا. بل إن الخانة اليوم، كما يوضح البابور، تُبنى أولًا على العود؛ فيتسلمها العازف من الكفافة ليصوغها لحنًا، قبل أن يتسلمها المطرب من بعده.

مع هذا التحول صار الكفافة والفنانون يستلهمون ألحانًا معروفة من التراث العربي، لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وغيرهما، ويكيّفونها على مقامات الكف. أطلق هذا بدوره العنان لخيال العازف، فصار يمتلك قدرة على الارتجال توازي قدرة المغني نفسه؛ وإذا كانت المقامات القديمة في الكف تدور غالبًا حول الرست والصبا، فقد أظهرت التسجيلات الحديثة انفتاحًا أوسع على مقامات متنوعة، ما منح فن الكف بعدًا موسيقيًا أكثر ثراءً وتعقيدًا.

البنية الشعرية للكف

في بدايات فن الكف كان الإيقاع مقدمًا على الشعر. يحكم الوزن الكلام، فيلقي الكفّاف مقاطع بسيطة متكررة تُضبط بالسقفَة القوية والزمن الإيقاعي. لم تكن هناك أربعة عدّات منتظمة كما في الموسيقى الحديثة، بل مساحات زمنية مفتوحة، إما بطيئة أو متوسطة أو سريعة، يتحرك فيها الأداء بحسب حرارة اللحظة.

يصف الباحث عبد النبي حساني هذه المرحلة لمعازف قائلًا إن الكف كان يبدأ بجمل مثل “وأنا اللي قولت له”، ثم يرد عليها الفنان بجملة أخرى على نفس الوزن “وجه وشاورتله”، وهكذا تتوالى المقاطع بإيقاع بدائي صافٍ، دون اهتمام بالقافية أو المعنى العميق.

مع مرور الوقت، بدأ الشعر يتقدم إلى الواجهة. أولًا ظهرت العناية بالقافية، ثم بالكلمات والموضوعات، وأصبح الكف ساحة لاختبار مهارة الفنان: مدى قدرته على إصابة الخانة (الموضوع الأساسي للأغنية) والالتزام بوزنها، ثم جاء دور الجمهور والكفافة في محاسبة الفنان أو ترجيعه إن خرج عن الوزن أو فشل في استكمال الرد.

تجلّى هذا التحول من الإيقاع الخام إلى الشعر المصقول بقوة في قرى أسوان. يرجع ذلك، على الأرجح، إلى انتشار الشعراء الشعبيين المتقنين لفن النظم مثل محمد أبو درويش – أحد أعمدة فن النميم – والذي كان من أوائل من نقل الكف من مجرد إيقاع إلى نص شعري له بناء واضح. كما ظهر ما يُسمى بـ المتلوت؛ مذهب وثلاث شطرات تتحد جميعها بجناس كامل في الكلمة الأخيرة، بحيث تتطابق الأصوات وتختلف المعاني، وهو ما يسميه أهل الجنوب المقفول أي المحتاج إلى تفسير وفك شفرته.

يروي الباحث عبد النبي حساني موقفًا حين كان كفّافاً أمام الفنان عيد الشاروني، أعطاه مذهبًا يقول “مشوار وصعب أنا فيه خطّيت”، فجاء رد الشاروني:

“مع إن اللي سبقوني قد مية

وكنت فاكر الطريق فاضية قدّامية

لكن اللي ورّطني قدمية

في مشوار وصعب أنا فيه خطيت”

لتصبح الرباعية كلوحة شعرية ذات طبقات، تحتاج جمهورًا واعيًا ليكتشف المعاني الكامنة وراء تشابه الألفاظ.

من أبرز من نظم المتلوت الفنان عبده أبو محمد إسماعيل، الذي قال:

“ربيتك لما كنت فتنونا (وأنت طفل صغير في اللفة نوني)

خليت سهر الليالي فتنونا (فتنة عيونك)

آه تبعت العوازل فتنونا (سمعت كلام العزال ففتنوا بيننا)

ما كنا حبايب من زمان”

ويستكمل واصفًا الحب والفقد:

“عدّيت على بيتك فتانين (أنين موجوع)

لما سبتني وبتعشق فتانين (ناس تانين)

تبعت كلام الفتّانين (ناس فتنة)

ما كنا حبايب من زمان”

تُظهر هذه النماذج كيف انتقل الكف من إيقاع عفوي إلى بناء شعري معقد، يحتاج إلى مهارة لغوية وحس موسيقي في آن واحد. برزت أسماء لامعة في عالم الكفافة مثل يحيى الطاهر وعميد الكفافة حسين أبو ضيف، الذين صاروا شركاء فعليين في صياغة النص الشعري وصقله أمام الجمهور. إلى جانب فنانين كبار لم ينصفهم التوثيق مثل زيدان أبو غالي، محمد بيليك، صادق، مدني أبو زرار، موسى أبو سعود، الليثي، عبد السيد، وعيد أبو حسين.

من المتلوت إلى المربوع

ظل المتلوت، بمذهبه وشطراته ذات الجناس الكامل، متربعًا على عرش فن الكف ردحًا طويلًا، ولا يزال حتى اليوم لدى كثيرين معيارًا للأصالة والمهارة. لكن مع مطلع خمسينات القرن الماضي وانتشار الراديو في صعيد مصر، بدأت رياح التغيير تهب من قرية الشيخ إبراهيم في أسوان؛ حيث طوّع شعراء الكف بعض أغنيات أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش، بل وحتى بعض الخانات السودانية، يلبسونها ثوب اللهجة الصعيدية، فظهر شكل شعري جديد هو المربوع.

يروي القاضي أبو عبد الله أنه كتب أول مربوعة استجابة لصديق طلب منه تقليد هذا النهج الجديد، فجاءت على النحو التالي:

“ازيكم سلامات

يا غايبين عني

من سلام خدوه الحبايب

البعد جنني”

كانت هذه التجربة أولى محاولاته، ثم استمر في تطوير هذا الشكل حتى كتب أبياتًا صارت علامات بارزة، مثل:

“القمر قدر منازل

ثم عاد عرجون قديم

والغزال أمامنا نازل

نوره ساطع مستديم”

رسّخ القاضي بالمربوع عرشه على هذا الفن لسنوات، بأسلوب شعري حكيم ومجازي، نلمسه في قوله:

“كي النار بيبرى

الجسم من عدة آلام

أما كي البيض بيبرى

برى براية القلام”

كما اشتهرت مربوعته العاطفية ذات الطابع القصصي:

“شفت ريل طفلا يلولي

سألت عنه الواقفات

خيو لي همسن قالولي

قولت تلتين عمري فات”

وهي صورة شعرية طريفة تختصر حسرة العاشق على فوات العمر، حين يكتشف فجأة أن حسناء أحلامه تصغره بأربعة عقود.

بهذا الانتقال من المتلوت إلى المربوع، تحوّل الكف من بناء شعري مغلق يشبه الأحجية إلى مساحة أكثر مرونة وغنائية، تجمع بين عمق المعنى وتطريب اللحن، ما جعل الشعر في الكف أكثر قربًا من أذن الجمهور العريض دون أن يفقد أصالته.

التطور الشعري بين المتلوت والمربوع والسباعي والثماني

علّم رشاد عبد العال الجنوبيين الكف وطوّره، لكن في بيئة تتنفس الفخر وتبحث عن التجديد، لم يتوقف الكفافة ولا الفنانون عند حدود المتلوت والمربوع؛ بل اتجهوا إلى صياغة خانات سباعية وثمانية. فتح هذا التطور بابًا واسعًا للجدل، فيما إذا كان إبداعًا مشروعًا أم دخيلًا على هوية الكف.

يرى القاضي أبو عبد الله أن الأصل في الكف هو المتلوت والمربوع، وأن الخانات السباعية والثمانية دخيلة جاءت من تأثير المنشدين الذين أدخلوا أوزانًا ليست من صلب هذا الفن. أيّد يونس برسي الرأي نفسه قائلًا إن الشباب اعتادوا على هذه القوالب حتى صارت الليلة كلها على رتم واحد، بينما كان القديم متنوعًا. وصفها حسين المنشاوي بدوره بأنها “إبداع في غير مكانه”، مشددًا على أن الإطالة بلا معنى لا تزيد النص جمالًا، وأن الميديا والسوق هما من فرضا هذا اللون لا حاجة الفن.

على الضفة الأخرى، يرى الكفاف خضري أبو مسلم أن المثمن أحيانًا ضرورة لاحتواء موضوع طويل لا يسعه المربوع، ويؤكد أن الثماني ليس أصلًا ثابتًا في الكف لكنه أداة يمكن اللجوء إليها حسب مقتضى الحال؛ ولإثبات ذلك أورد خانات تحمل مضامين اجتماعية ووطنية:

“ناس ليهم علينا جميل انعدموا فناجيلهم

راحوا وأخدوا كل جميل وفاضل بس فناجيلهم

أنفس طيبة وسموحة

تحب الخير وطموحة

ولو بإيدي الروحة مسموحة

على رمشي فناجيلهم”

وأتبعه الكفاف يحيى فؤاد بالخانة المشهورة التي تمجد الأرض وترفض بيعها:

“لا بيت أبوي ولا أرضه يتباعوا للأغراب

أنا البكري ترضوا ما ترضوا ما بيعش حفن تراب

عطش أبوي ورواها

وجاع صبر وجناها

ورغم المرض خلاها

ليقولوا مات ولا ساب”

تبرهن هذه النماذج – في رأيهما – أن الثماني قادر على حمل معانٍ أثقل لا يسعها الرباعي.

يذهب ياسر رشاد أبعد من ذلك، إذ يعتبر الثماني نقلة حقيقية، بدليل أن معظم الكفافة المشهورين اليوم عُرفوا من خلاله، مشيرًا إلى أن والده رشاد نفسه قدّم خانات مثمنة في حفلاته بداية الألفية، مثل علّمني الحب التي أعادها ياسر نفسه، ما ينفي فكرة أن هذا اللون اختراع جديد.

كذلك يتذكر سر الرمال أن رشاد قَبِل في أواخر التسعينات خانة مثمنة بعنوان آه يا غربة:

“آه يا غربة آه يا غربة

وين راحوا الحبايب

اللي سافر واللي هاجر

واللي عن داره غايب

وين راحوا الأحباب

لا خبر ولا جواب

وسهم الفرقة صايب”

ليرد عليها رشاد:

“من يوم نوا ع الغربة

خدوا قلوبنا معاهم

وإذا كان هم بنسونا

إحنا ما بننساهم

حتى الديار بتبكي

والذكريات بتحكي

عايب يا فراق عايب”

استحقت الخانات الثمانية البقاء في ذاكرة الناس وحفظهم لها، من وجهة نظر ياسر رشاد، حيث تتجاوز قوة النص والمعنى شكل القالب الشعري.

السلسلة التي كسرت الخانات | الجنازير

بعيدًا عن الجدل الدائر بين المربوع والمثمن، ظهر نموذج مختلف تمامًا هو الجنزير، سلسلة من الأبيات الطويلة المضفَّرة في إيقاع متسارع، تؤدَّى غالبًا في لحظة دخول العريس والعروس إلى ساحة الفرح، حيث يتصاعد الإيقاع الجماعي حتى يبلغ ذروته.

الجنزير قديم في هذا الفن، وكان الفنان أبو درويش من أوائل من استخدمه، لكنه وجد اكتماله وذروة إبداعه مع ربيع البركة، ابن السباعية بأسوان (١٩٦٢ – ٢٠١٥)، المهندس الزراعي الذي ترك الحقول ليتربع على عرش الكف في جيله.

أعاد ربيع البركة تعريف الجنزير كصيغة شعرية وموسيقية خارجة عن تصنيفات الخانات، أقرب إلى نهر متدفق لا يتوقف لالتقاط الأنفاس. مثلًا، هناك سلف ودين لـ جورج وسوف، وهناك سلف ودين ربيع البركة التي لا تشبه على الإطلاق ما غناه الوسوف. إلى جانبها، ذاعت رائعتيه يا قلبي اللوم ورحل حبيب الروح في كل قرى جنوب الصعيد، حتى اعتبره كثيرون فنان الجيل والصعيدي الأول في الكف.

الجنازير بهذا المعنى خروج كامل عن منطق الخانة، حيث يتحول النص إلى سيل شعري يوازي حرارة اللحظة الاجتماعية في الفرح، فلا توقف ولا تقسيمات، بل اندفاع متواصل يعكس المزاج الجمعي الجنوبي الذي يميل إلى الإيقاع العالي والاحتفال الصاخب دون انقطاع.

ليلة الكف

تبدأ ليلة الكف بعد صلاة العشاء في الزمن القديم، لكنها مع مرور الوقت صارت تُقام بعد منتصف الليل، وكأنها وُلدت لتواكب لحظة السهر والانتظار.

لا فرق إن كان الفنان واحدًا أو اثنين أو حتى ثلاثة؛ فالترتيب ثابت، والطقس محفوظ، يبدأ الغناء بذكر الله ومدح رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، مع تحية أهل القرية وأهل الفرح؛ وللعادة سحرها، فلا يدخل الفنان مباشرة في الغناء، بل يفتتح الليلة بخانة صغيرة تمهّد للأجواء، كأن يقول “أول بداية القول“، “صلوا بنا يا من حضر“، أو “أشرقت أنوار محمد“.

في قريتنا الصغيرة، كان الكفّاف الشعبي أبو داود، يفتتح الليلة بعد الصلاة على النبي بخانة محببة للجميع:

“يا رزيقات جوك معطر

وهواكي وصفه الطبيب

فيكي شباب زي السكر

وصافي لبن الحليب”

بعد تلك الافتتاحية، يبدأ المنادي على أول الأدوار، وغالبًا ما يكون الدور الأول لأهل القرية المضيفة، ثم تتوالى أدوار القرى المجاورة أو المجموعات المشاركة. تٌؤجَّل أدوار الكفافة الكبار إلى ما بعد منتصف الحفل، حتى يظل الجمهور في حالة ترقب، ولأن دورهم غالبًا ما يكون الأقوى من حيث الخانات والمجاراة الشعرية.

تكون المنافسة حينئذ أشبه بمبارزة حقيقية، سواء بين الكفافة والفنان في تأليف الخانات والرد عليها، أو بين الفنانين أنفسهم في مجاراة بعضهم البعض.

موضوعات الكف مفتوحة؛ الدين حاضر، والغربة واللوعة والحب والوفاء والأخلاق والمواريث وحتى الطبيعة نفسها. قالها رشاد عبد العال صريحة في برنامج البيت بيتك “الكف دا لجميع ألوان الغناء، ممكن أعمل لحضرتك أغنية عن الطبيعة، دلوقتي الفنانين سابوا الطبيعة خالص. أم كلثوم غنت شمس الأصيل، عبد الوهاب النهر الخالد، محمد رشدي للليل والسنابل، لكن دلوقتي ما فيش حد بيغني للطبيعة.”

ليست المشاعية والارتجال وصفًا شعريًا مبالغًا فيه، بل هما جوهر فن الكف. لا يستطيع أي أحد مهما طال احتكاكه بليالي الكف التنبؤ بما ستشهده تلك الليلة؛ حيث الساحة ميدان مواجهة مفتوح بين الكفافة الشعراء من جهة والمغني من جهة أخرى، أو حتى بين المغنين أنفسهم.

صحيح أن الكفافة يحضّرون بعض الخانات مسبقًا، لكن الظروف أو طلب الجمهور قد يرغمهم على الارتجال الفوري، كما يقول القاضي أبو عبد الله: “بشوف أي ملاحظة من الواقع فأروح أعلق على اللي حاصل في الليلة، ولما كنت أوقف في الدور رشاد عبد العال يقول للناس روقوا عشان الراجل دا مش عارفينه هيقول إيه.”

دور الفنان هنا أن يلتقط الخانة ويرد عليها بخانة مكافئة في المعنى، لا بالضرورة أقوى في الصياغة، فالمطلوب الحفاظ على وحدة المضمون لا استعراض القوة. لكن يظهر الخلاف حول الأسلوب. يرى القدماء أن على الفنان تجنّب استخدام مذهب الكفاف نفسه حتى لا يضيّق مساحة إبداعه؛ أما المحدثون فلا يرون بأسًا في الاقتباس من مذهب الخانة الأصلية، معتبرينه إضافة جمالية لا تنقص من قيمة الفنان.

يجري كل هذا ضمن ضوابط متفق عليها ضمنيًا، لتجنب إحراج الفنان والتركيز على إمتاع الجمهور وإطرابه وإثراؤه فكريًا في آن واحد. يروي القاضي أبو عبد الله: “كان في احترام متبادل بيني وبين رشاد عبد العال. لو الفنان أجاد أقول له أبشر وحبابك عشرة؛ ولو لقيته قال خانة قوية جدًا يصعب مجاراتها، أغيّر الموضوع وأدخل بخانة جديدة حتى لا يظهر كأنه توقف أو ضعف”، ويؤكد حسين أبو ضيف نفس المعنى، فالمنافسة تُدار بشرف للحفاظ على صورة الفنان أمام الجمهور.

مع ذلك، لا يخلو الأمر من حالات يتعمّد فيها بعض الكفافة إحراج الفنان باستدراجه لمناطق شعرية أو معرفية صعبة. وقد يتخذ الإحراج شكلًا ساخرًا كما حدث مع رشاد عبد العال عندما قيل له:

“مساء الخير يا فنان

سمعنا فن وألحان

قول لنا السماء كام نجمة

والبحر كم فنجان”

فأجاب رشاد بدهاء:

“عديت النجوم تكون

مية وخمستاشر مليون

ومية البحر عشرين مليون

وحاسبوني لو انا غلطان!”

بهذا الرد قلب الطاولة، ملقيًا الكرة في ملعب الكفافة، إذ عليهم الآن العد والتحقق بدلًا من إحراجه.

يطرح هذا الصراع الشعري المستمر سؤالًا قديمًا، من الأقوى في ساحة الكف، الكفاف أم الفنان؟ يرى أبو عبيدة المتعدد أن المسألة ليست تفوقًا بل تكاملًا، لكنه يميل إلى ترجيح كفة الشعراء. في المقابل، يرى كثيرون أن الفنان يواجه التحدي الأصعب. يوضح أحد فناني الكف في بودكاست غية: “أنا مطلوب مني أحفظ خانة الكفاف بعد ما يقولها مرة واحدة، وفي دقيقتين لازم أؤلف عليها ٨ أبيات بنفس الوزن واللحن. يعني مش بس حفظ سريع، دا كمان تأليف لحظي بنفس النغمة.”

هكذا يصبح الفنان مطالبًا بسرعة بديهة وحضور ذهني فوري، بينما يملك الكفاف فسحة من الوقت للتحضير الجزئي قبل الليلة.

أما بخصوص حكم المنافسة فيصف القاضي أبو عبد الله حال الكف قديمًا: “الكف زمان كان ليه حكم من الناس الكبيرة اللي كانوا قاعدين برا السامر على الدكك. دول كانوا يحكموا لو الفنان أنهى دوره والخانة لسه فيها كلام، يقولوا للكفاف كمّل عليها عشان يقيسوا قوة الفنان. لكن دلوقتي مفيش الحكم دا.”

الساحة التي تُختبر فيها الهيبة | منازلات الكف

تستمر ليلة الكف حسب اختيار الكفافة لموضوعاتها؛ فإذا اختاروا موضوعًا دينيًا، قد تسمع رشاد عبد العال يروي قصة يوسف عليه السلام أو مساجلة مع مكي السلواوي بعنوان “احكولنا شوية ع الميراث“، أما شهر رمضان فقد تغنى به الجميع من رشاد إلى محمود جمعة مرورًا بسر الرمال، وحتى وداع الحجاج لم يغب عن هذا الفن؛ فقد قدّم جابر العزب عام ١٩٩٧ ألبومًا كاملَا للحج، وخلّد ربيع البركة زفة الحجاج بصوته المميز لتصبح من أهم ألحان وداع الحجاج في العالم العربي.

لكن أكثر اللحظات إثارة في ليالي الكف تأتي من المساجلات بين الفنانين؛ الحفلة التي تضم فنانين اثنين غالبًا ما تكون أمتع بكثير من وجود ثلاثة أو أكثر، كما يقول الفنان يونس برسي “لما يبقوا اتنين بيبقى ماشين فرش وغطا، لكن لو ٣ بيبقى ملهاش طعم.”

تتناول هذه المساجلات كل شيء، السياسة، المجتمع، الرياضة، بل وحتى تفاصيل الحياة اليومية. في حفلة مشهورة، أجبر رشاد عبد العال أبو درويش على الارتجال عن الانتخابات الأمريكية بدلًا من خانة بعيدة عن السياق، وانتزع منه الميكرفون وزجره بحسم أمام الجمهور “يا فنان في خانة نازلة في السامر تقول عليها، عاجز مش قادر تقول أنا كفيلها” هذا يعكس قاعدة غير مكتوبة، الفنان الذي لا يجاري الموضوع المطروح يفقد احترام السامر. حينها قد يهتف الكفافة “واه يا ليل لو مش كديها سيبها وقوم.”

لم تخلُ ليالي الكف يومًا من المساجلات السياسية، لدرجة أن هناك مرثية لأسامة بن لادن بعنوان تهموك يا أسامة بلا دليل في مساجلة بين رشاد ومكي السلواوي، بالإضافة إلى الحديث عن اتفاقية سايكس بيكو التي أوجدت الدول الحديثة في عالمنا العربي. كما لم تغب قضايا المجتمع الصعيدي، من مسلسل ذئاب الجبل إلى جائحة كورونا في قول ياسر رشاد، أو الخلاف بين رشاد ويونس برسي الذي دار حول سؤال: هل يعيب الرجل أن تنفق عليه امرأة؟ رفض رشاد الفكرة، مؤكدًا أن البنت قد تعول أباها عند حاجته دون أن ينتقص ذلك من قدره.

كما تبرز الخانات الاجتماعية المؤثرة التي تعكس مشاعر الفقر أو الغربة أو الكبرياء الجريح، مثل:

“دمعة جوا العين قلتلي

استكبرت أبت النزول

أيام صعبة عنقلتني

فيه اللي يكسر أي زول”

أو خانة اتواضع مرة يا مغرور:

“عندي فرعين معنى وفرعين فن

الزول اللي رعيته فرعان فين

شوف الكبر ودى فرعون فين

اتواضع مرة يا مغرور”

تمتد هذه الروح التنافسية أحيانًا إلى الفخر والهجاء، وهو أمر طبيعي في بيئة يقوم إرثها على الكبرياء والاعتداد بالنفس. يتجلى ذلك حين حاول أحد الحضور استفزاز رشاد في خانة القاضي أبو عبد الله، واصفًا الموقف بأنه امتحان، فرد رشاد بثقة “مع احترامي لأبو عبد الله، إحنا اللي بنمتحن الناس، إحنا اللي بنوضع مواد الامتحان. امتحان إيه؟ هو إحنا لسه تلامذة ولا إيه؟ لو عندنا في أسوان الفن الشعبي معترف بيه ووزارة الثقافة بتشكل لجنة لامتحان طلاب الفن الشعبي، كانوا قالوا لي تعالى ابقى رئيس اللجنة.” في حفلة أخرى نجد رشاد يمتحن جمهوره.

رغم اختلاف الأجيال، تتكرر النبرة نفسها عند أبو عبيدة المتعدد، الذي يصف نظمه الشعري بأنه “يُحسب بجرام الذهب”. يقيس كبار هذا الفن قوة الفنان بقدرته على ضبط نفسه لا بانزلاقه إلى الشتيمة المباشرة.

قد تنشب خلافات بين الفنانين، لكنها سرعان ما تُحسم بتدخل البيئة، كما جرى بين ياسر رشاد وسر الرمال. تكشف هذه الأمثلة أن المساجلات ليست مجرد استعراض قوة، بل اختبار حي للثقافة وسرعة البديهة والهيبة، حيث يسعى جمهور كل فنان إلى استفزازه ليُخرج أفضل ما عنده. ويشرح أبو خنيجر “الفنان المتمكن لا يكتفي بمعرفة تراث جماعته معرفة سطحية، بل يعرف التفاصيل التي تحصنه من أي فخ وتجعل الجمهور يلتف حوله لا ضده.”

الحب في الكف بين العتاب والحنين

مهما تنوعت موضوعات ليلة الكف، يبقى الحب والغرام سيد السامر؛ حفلة تمتد لأربع ساعات لا تخلو من نصوص تهيم في المحبوب أو تشكو هجره وغدره، وغالبًا ما يشكّل الغزل ما لا يقل عن ربع الأداء. لعل رائعة بتناديني تاني ليه خير مثال على هذا الامتداد العاطفي في الكف، إذ توارثتها الأجيال بأصوات سيد ركابي وربيع البركة ورشاد عبد العال قبل أن تعيد تقديمها دنيا مسعود عام ٢٠٠٩ في ألبوم محطة مصر، قبل أن يصورها بطريقة الفيديو كليب محمود جمعة.

اختارت دنيا مسعود ألا تُخضع الأغنية لتحوير جذري في اللحن أو الكلمات، مكتفية بتعديل طفيف في البناء الموسيقي ليوافق الأداء الفردي. أبقت على التصفيق المنتظم كركيزة إيقاعية، لكنه جاء أكثر انضباطًا وثباتًا مما هو عليه في السامر؛ حيث يتغير الإيقاع تلقائيًا بتفاعل الكفاف والحضور. دعّمت صوتها بعزف بسيط على الطبلة الخفيفة دون إدخال طبقات إلكترونية أو توزيع ثقيل، وكأنها تجمد اللحظة الشعبية لتقديمها لجمهور حضري دون فقدان هويتها الأصلية.

في المقابل، يقدم فنانو الكف الشعبي الأغنية في إطار حيّ متغير الإيقاع؛ حيث يشارك الكفاف والجمهور في الرد، وتتسع مساحة الارتجال. إذ لا يلتزم الفنان دائمًا بالنص المكتوب، بل يضيف أو يحذف أبياتًا بحسب تجاوب الحاضرين، وقد يكرر مقطعًا بعينه إذا لاحظ أن السامر اشتعل تفاعلًا معه. الإيقاع هنا مرن ومتدفق، يتسارع أو يهدأ تبعًا للحظة، ويولد إحساسًا بالمشاركة اللحظية لا يمكن نقله كاملًا إلى تسجيل استديو منضبط.

ما قامت به دنيا مسعود هو عملية نقل صوتي مدروسة، فقدمت روح الكف كما هي، لكن في قالب يصلح للعرض المسرحي والتسجيل الاحترافي، ما أتاح للأغنية أن تتجاوز حدود السامر الصعيدي إلى قاعات المدن الكبرى. مع ذلك، حافظت على الخطاب الشعري المباشر والنبرة الخام للكف، فلم تُصقل اللهجة الشعبية ولم تُهذّب الانفعالات الطبيعية للنص، بل تركتها كما كتبها الكفاف وغناها الفنانون الأوائل. جعل هذا النهج الأغنية وفية لتراثها وفي الوقت ذاته قابلة للإستماع من جمهور لا يعرف أجواء الكف الحية.

هكذا يمكن القول إن نسخة دنيا مسعود جسدت حفاظًا واعيًا على التراث؛ فهي لم تُجرّد النص من جذوره، لكنها أعادت صياغته لتوثّق روحه في سياق معاصر، أشبه بما يفعله الباحثون عندما يلتقطون لحظة شفاهية ويضعونها في أرشيف حيّ دون أن يقتلوا عفويتها. أما أداء رشاد عبد العال في السامر فيبقى أكثر تلقائية وامتلاءً بالحياة، يتيح للنص أن ينمو لحظة بلحظة بدلًا من أن يظل ثابتًا في قوالب التوزيع الحديث.

مدارس وأجيال فن الكف

يمكن النظر إلى فن الكف باعتباره ساحة مدارس متقابلة أكثر منه مجرد أصوات متتابعة. من ناحية، يقف رشاد عبد العال ممثلًا للمدرسة اللغوية التي جعلت للكلمة والارتجال الشعري هيبة خاصة، حيث أصبح نص الكف ميدانًا لإظهار الفصاحة والحضور الذهني. في الجهة المقابلة، يظهر أبو درويش باعتباره رائد المدرسة الطربية، حيث يقدّم الكف بأداء غنائي متمكّن يقترب من الغناء العربي التقليدي، معتمدًا على ثراء الصوت أكثر من ثراء المفردة.

فتحت هذه الثنائية الباب لجيلٍ كامل من الفنانين مثل يونس برسي ومكي السلواوي، اللذين جمعا بين النزعتين، صرامة الكلمة عند رشاد، ورخامة الطرب عند أبو درويش. جعل هذا المزج ليالي الكف في التسعينيات وبداية الألفية ساحة منافسات قوية، حيث تتبارى المدارس المختلفة أمام الجمهور مباشرة.

ثم يبرز اسم جابر العزب، الذي يمكن اعتباره رائد الكف العالي الخشابي. بدأ من حفلات المدرسة الابتدائية، ثم غنّى إلى جوار والده الفنان العزب الإسناوي في سن مبكرة، حتى احترف الفن وقدم سبعة ألبومات مهمة، سير بينا يا قطار، فلكلور، المحبوب (وفيه أدخل إيقاعات غربية مثل الراب إلى الأغنية الصعيدية)، سالمه يا سلامة (عن الحجاج)، اتكلم، لو حن الجميل، والقلب يعشق واحد بس؛ ورغم غيابه النسبي عن الساحة في السنوات الأخيرة، ظل محتفظًا بمكانته الجماهيرية، حتى ظهر الفنان عمرو سمير الذي يراه كثيرون امتدادًا طبيعيًا للكف العالي.

في الجيل الأحدث، يبرز ياسر رشاد، ابن الفنان الكبير رشاد عبد العال، الذي أثبت أن الموهبة لا تُورّث تلقائيًا. يقول عن نفسه “مش كل اللي أبوه مشهور يبقى ناجح، أنا بدأت من ١٩٩٤ ولو معنديش موهبة ما كنتش استمريت، لأن الفن ما فيهوش واسطة.”

صدق قوله عمليًا، إذ تربع على ساحة الكف خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وصنع لنفسه مكانة مستقلة عن إرث والده، جامعًا بين قوته الطربية وخبرة المدرسة اللغوية التي نشأ في كنفها.

أما اليوم، فتتصدر الساحة أسماء مثل محمود جمعة، وسر الرمال ذي الإحساس العذب، وأبو عبيدة المتعدد بين الكفافة – الذي منحه الجمهور لقبه لتنوع ألحانه وقوة إبداعه – مؤكدةً أن فن الكف ما زال يتطور. رائعته تعالى هنا شوف الألوان خير دليل على كيف يمكن لأسوان وجنوب الصعيد أن يجمعا بين الأصالة والابتكار في هذا اللون الشعبي.

“عمره ما يكون السامع زي اللي عاشها وشافها عيان” يلخّص أبو عبيدة المتعدد جوهر فن الكف، فالكف خبرة حية تُعاش لحظة بلحظة، حيث تتداخل الكلمة مع الإيقاع، والحضور مع الارتجال، والمدارس مع الأجيال.

قد تنجح محاولة حفظ الكف في ألبومات، أو تأطيره داخل تسجيلات حديثة، في تعريف جمهور جديد به، لكنها لا تستطيع استنساخ دفء اللحظة أو حرارة المنافسة. فن الكف في جوهره منصة للذاكرة الجماعية، وحوار حيّ بين مدارس وأساليب، بين الأجيال والأصوات.