رافقتني الونّة والحسرات | كيف عادت الأغنية العراقية المنسيّة

علي رياض ۲۰۲۵/۰۵/۲۷

لدى تصفح فيديوهات عشوائية على إنستجرام أو تيك توك، والتعثر بكل ما هو عبثي وساذج، تظهر شابة عشرينية تؤدي مقامًا غناه الفنان فؤاد سالم أول مرة قبل نحو نصف قرن. يجرّ ذلك ظهور الكثير من أعمال التراث الغنائي المندثر والمنسي بأصوات شابة جميلة، أغلبهم هواة، وفي أماكن عادة ما تكون منازلهم أو مقاهيًا أو خلال أدائهم أعمالهم. قد يصاحبهم عازف واحد أو يعزفون هم ويغنون، أو يؤدون بغياب الموسيقى متكئين على أصواتهم الفتية فقط.

يبدو الأمر للوهلة الأولى عينة نادرة من ذائقة خاصة، لكن مع البحث نصل إلى أن الأمر أقرب إلى ظاهرة، تحاول إحياء أغانٍ شبه ميتة، ويتفاعل معها الجمهور بإيجابية كبيرة.

عبر السنين الأخيرة في العراق، انتقل مصطلح زمن الخير من الأجيال التي شهدت سبعينات وثمانينات وتسعينات القرن الماضي المتمسكين بما عاشوه في تلك الفترات، غير قادرين على مواكبة حركة الزمن المتسارعة الآن، إلى جيلي الألفينات. يشير المصطلح عند هذين الجيلين إلى كل ما تحمله صور ما قبل عام ٢٠٠٠ من دلالات ثقافية واجتماعية بالمقارنة مع الزمن الحالي.

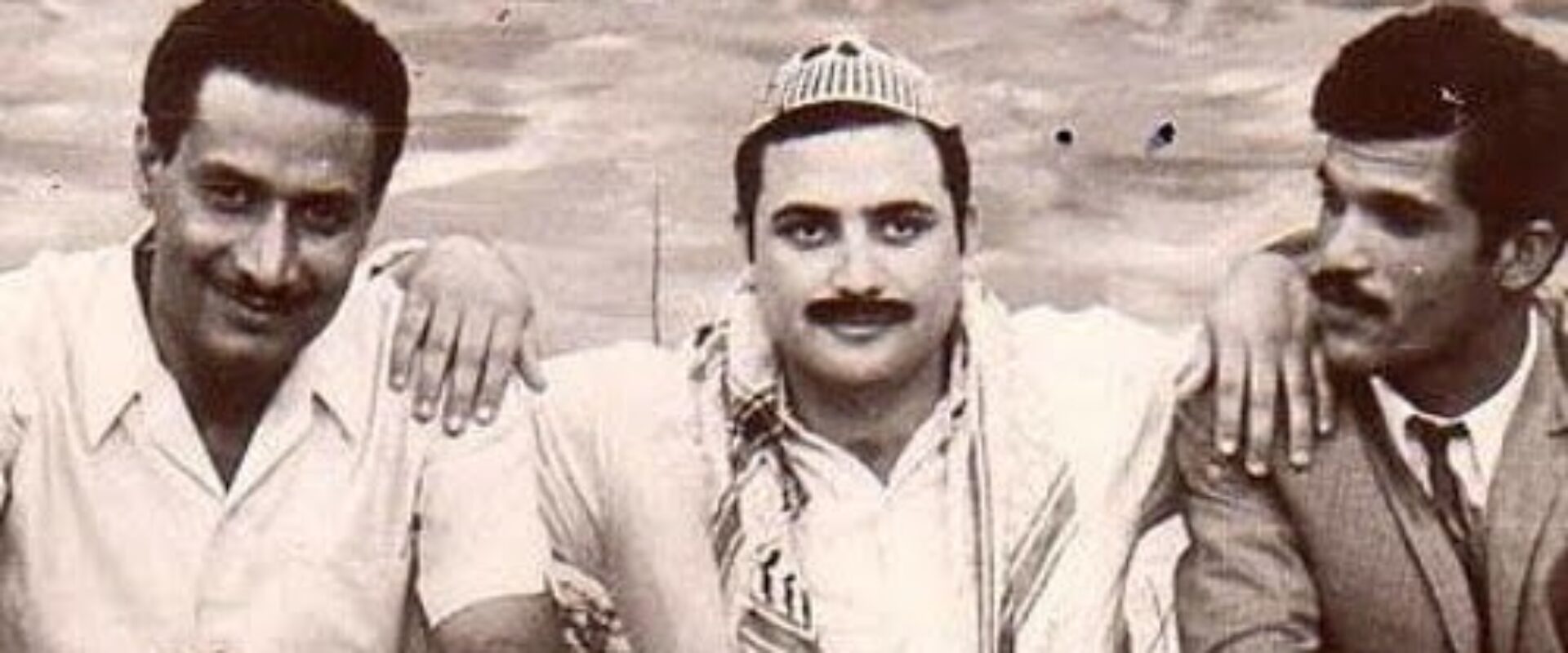

أثارت هذه النوستالجيا إلى ما قبل الـ ٢٠٠٠ حفيظة سياسية عند شريحة لا تقل حجمًا عن جمهور زمن الخير، بدعوى أنها تجميل غير مباشر لحقبة حزب البعث في العراق. لكن يبدو أن الأمر أبعد من ذلك، إذ أن من يستعيدون تلك الأغاني في تريندات السوشال ميديا حناجر شابة ومراهقة، بعضهم لم يكن والداهم حتى قد ولدوا حين ظهرت هذه الأغاني. فضلًا عن كون بعض هذه الأغاني ليست بالشهرة الكبيرة، مثل بعض مقامات ومواويل فؤاد سالم وداخل حسن وحضيري أبو عزيز.

تكمن المفارقة في أن الجيل الذي بدأ بإحياء هذه الجزئية من الهوية الثقافية السمعية في العراق، ينحو بجُل جزئيات الهوية الأخرى عنده في منحًى معاكس، نحو حداثة عابرة للهوية على مستوى اللبس والمأكل واللغة، بل يقف وقفة معارضة حتى في ما يخص الأعراف والتقاليد والسلوكيات العامة، فما سبب هذه الطفرة؟

بحسب الباحث الهنغاري سلطان كوداي إن “الحضارات لا تورث بل تنسى إذا لم يبذل كل جيل جهده لامتلاكها لنفسه، وهذا ما نراه اليوم، أن الجيل الجديد يتعرف على حضارة موجودة، وهي تمتلك خصائص جمالية عالية منحتها القدرة لتبقى.”

جودة حاكمة

انتشر قبل ٥ أعوام بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي مقطع من مقابلة تلفزيونية مع الشاعر الغنائي ناظم السماوي، يتحدث فيه عن قصة أغنية يا حريمة، التي غناها المطرب حسين نعمة ولحنها محمد جواد أموري. روى ناظم كيف كانت كلمات الأغنية تعبيرًا عن قصة حب حقيقية عاشها الشاعر حين كان محتجزًا لأسباب سياسية، وقد اتفق مع فتاة معجبة بشعره خلال الزيارات في السجن على أن تنتظر خروجه لِيرتبطا، ثم جاءه خبر زواجها فكتب القصيدة.

أشار الكثيرون ممن تداولوا هذا الجزء من المقابلة مع الشاعر إلى فرق صناعة الشعر والأغنية بين ما كان سابقًا وما هو عليه اليوم، وكيف كان حقيقيًا وصادمًا ونتاج لوعات وألم، وكيف هو اليوم آني مرتجل ومجرد من القيم والرسائل والذاتية.

في هذا السياق، يعلق الصحفي علي عبد الخالق قائلًا إن “الأغاني الحالية تستهدف الانتشار وتكون بلا قصة مركبة أو دوافع أو أساس للواقع اليومي، وهذا أحد أسباب شهرة الشعر الشعبي غير الغنائي بين الشباب الآن، كون القصص الحقيقية المرتبطة بهذه القصائد تعبر عن مشاعر شخصية للمتلقي، بينما لا تجد لأغنية جديدة صدى يدوم أكثر من بضعة أسابيع في تريند السوشيال ميديا.”

ينظر الباحث دريد فاضل إلى الأمر من زاوية مختلفة، ويفسر اختلاف التأثير بأصل شكل البناء الموسيقي للأغنية العراقية القديمة، بالمقارنة مع الغناء العربي المعاصر، إذ يقول إن “الموسيقى الشرقية والعراقية هي موسيقى غنائية معدة للغناء بكل أشكالها سواء الأغنية أو النشيد أو الترتيل، لكن الأغنية المعاصرة تتأثر بالموسيقى الغربية، وهي موسيقى حركية أكثر من كونها غنائية، مثل الإيقاعات الإيطالية والإسبانية فضلًا عن الإيقاعات اللاتينية مثل الرامبا والسامبا والكاريوكا.”

نوستالجيا

مثلما نرى في الأعمال السينمائية والدرامية المصرية على لسان الشخصيات حنينًا دائما إلى الأسود والأبيض، نرى ذات الأمر في العراق وبشكل أكبر تجاه كل ما هو قديم. قد يعود ذلك لتفسيرات عدة، إحداها أن الزمن كلما تقدم قلت الأصالة، وشاب الصناعات والفنون مزج بما هو عالمي. بات التأثر والتأثير عبر الاستماع والمشاهدة أمرًا حتميًا، حتى تراكمت المؤثرات لدرجة سلبت ملامح الشكل الأصلي للشيء، وبهذا الشيء نعني كل ما هو فني ومادي، سواء كان الغناء، الموسيقى، العمارة، اللغة أو الأزياء.

“الجيل الحالي يفهم الموسيقى القديمة على أنها العودة إلى الأصالة أو لنقل الحس بالأشياء قبل هذا العصر، أيام الأجهزة ذات الجودة المتواضعة قبل السبوتيفاي والساوندكلاود وغيرها”، يقول عبد الخالق، ويضيف: “إذا لاحظنا اقتران المقاطع الصورية الدالة على الأمكنة القديمة غير المحدثة في وسائل التواصل مع هذه الأغاني، أو حتى مع النزهات الهادئة في الحدائق والشوارع الخالية من الزحام والتلوث، فإن هذا جزء من حنين هذا الجيل لمدن تختلف عن تلك التي يعيشون فيها اليوم، وتعبر عن حاجتهم لإطار جديد لصورهم غير طاولات المطاعم الفخمة والسيارات الفارهة.”

بينما يعبر الباحث دريد فاضل عن هذه النوستالجيا بالإشارة إلى “أن وسائل الإعلام بعد عام ٢٠٠٣ خلقت نزعة إلى فترات الهدوء والاستقرار الأمني ما قبل ذلك، وهو منحى إنساني، أحيانًا يأتي من رؤية ناقصة، تجعل الأبناء يظنون أن الحياة كانت أفضل لأن أهاليهم من كانوا يتحملون ثقلها، إذ لا يعني بالضرورة المفاضلة الدقيقة بين زمنين، بقدر ما هو الانطباع الشخصي عما يعتقده بين زمنين.”

البكائيات في العرس والملهى

في أغلب بقاع الأرض يستمع قاصدو الأعراس والنوادي الليلية إلى ما يسعدهم ويرقصهم حصرًا، فهذان مكانان للفرح والاحتفال. لكن العراق صاحب الإرث البابلي والسومري للبكاء، وصاحب ذكرى الطف التي يعاد إحياؤها سنويًا منذ أكثر من ١٤٠٠ عام يختلف.

في هذين المكانين في العراق نستمع إلى الإيقاع السريع والراقص، لكن يرافق ذلك الغناء الريفي بمواويله البكائية النائحة، حتى تبدو الأعراس الشعبية أحيانًا أقرب إلى استذكار هزائم الحب والخيانة وغيرها من المشاعر السلبية أكثر مما هي طقس احتفالي. كذلك في الملهى أو النادي الليلي، فالسكارى يميلون إلى البكاء، ولا يطيب لهم غير موال بصوت رعد الناصري أو حسين الغزال أو غيرهم من مشاهير هذه الأماكن، ويزداد إقبالهم على المكان بزيادة حمولة الشجن، في امتداد تاريخي طويل لمن ينظر في تاريخ الموسيقى والغناء العراقي.

يسير المقام العراقي أيضًا في تلاوة القرآن أو الآذان، رغم تناقض المنطقتين، بذات الاتجاه، بكائي محض؛ ولا أظن أن أي مسار حداثوي أو عولمي سيستطيع أن يخلص القلب العراقي الثمل أو المؤمن من حاجته إلى مواويل المعدان والفلاحين، التي تسحق ضلوعه حتى حين يقصد الفرح.

لذا، ومثلما استحضر الشباب الإرث الغنائي الطربي بهدف الهدوء والتمزّج والشعور بالجمال، استحضروا الإرث الشعبي الريفي لأوقات الصخب والاحتفال بالمناسبات العامة أو السهر في الملاهي وجلسات السمر. الاختلاف الذي حصل هنا أن وظيفية هذا الغناء أبعدته عن العناية بعناصره فنيًا وذهبت به إلى أسلوب أكثر سرعة وأقل قيمة جمالية.

كما أنه وعلى الرغم من إلصاق ألقاب مثل عميد الفن الريفي بِرعد الناصر، إلا أن العميد لم يعمّد بعد أي أسلوب خاص به على غرار أعلام هذا اللون سابقًا، وبقي استخدام اللقب مرتبطًا بشهرة الفنان وانتشاره لا بجهده الخاص في ميدان الفن. إذ لم يعد على الفنان في هذا الميدان أن يضيف جديدًا، يكفي أن يكون ذو صوت مقبول وقدرة على ارتياد صالات السهر دون خشية من الوصم الاجتماعي.

العنقاء الأسطورية للهوية

مثل كثير من القضايا العصية عن التفسير، من التعجيزي أحيانًا تفسير دفاع الهوية عن نفسها. في فيلم عسل أسود للمخرج خالد مرعي وبطولة أحمد حلمي، يُختتم الفيلم بأغنية فيها حاجة حلوة بصوت ريهام عبد الحكيم، التي تحاول بصدق كبير السعي وراء تعريف الهوية المصرية، ولا تخجل من استخدام مفردات تلمح إلى استحالة التعريف.

تقوم الهوية في أي بلد ذي حضارة وعمق ثقافي على جزئيات كثيرة ودقيقة، تتفاعل بسحرية مع الناس، وتعود إليهم كلما نأوا عنها، فتظهر تارة على شكل أزمة حين كاد شريانا العراق دجلة والفرات أن يجفا، وتارة على شكل تلويحة أو مواساة حين أعادت الحرب في فلسطين الشماغ على أكتاف الشباب، وتارة على شكل إجابة حين لا يجد سؤال القلب مقصده إلا بأغنية عمرها ٥٠ أو ١٠٠ عام.

ليس هذا بالأمر الأسطوري ولا طرح ما ورائي بقدر ما هو سياق للتاريخ، فالهوية نتاج تفصيلات عقد الإنسان معها علاقة لوقت طويل حتى أصبحت الألفة حميمية، وكلما زادت حيرته أو ضعف شعوره بالأمان، عاد إلى ما يشبهه.

قد تختفي الهويات تحت الدخيل والمستورد، لكنها ما كانت لتكون هوية لو أنها قابلة للزوال، وربما نعيش الآن حالة استعادة الهوية أو ترميم الهوية من نافذة الغناء، فالنغم العراقي النائح بطبعه، ومقاماته الحزينة والجنائزية هي أفضل ما يعبر عن الهوية العراقية، وهي بكل مفاصلها المختلفة ترتدي السواد.