ليالي الأنس في البصرة | حكاية ومحنة فن الخشابة

علي محمود خضيّر ۲۰۲۵/۰۵/۲۷

وكان ماءٌ ونخلٌ، ورملةٌ تنعقدُ على مفارقها ركائب التائهين في صهيد من ذهب. أبو الخصيب والزبير، مفازتان بصريّتان اختزنتا جواهر العرب ووافدي بحرها من شعر ونثر وعلومِ حديث، مثلما تجاوبت في بساتينها وحدائق كرومها أَشْداء نفوس غنّت شجوها عفو الخاطر، طربًا حينًا، وتضرعًا ومواساة أحيانًا، بين غضون حياة تتلوى بين الكدّ والكد.

ولأنها البصرة، ولأن جسور البصريين جذوع نخل وخشب، ومراكب صيدهم خشب، ومساحي أرضهم وشناشيل شرفاتهم خشب، فهل يكون غناؤهم غير منادمة طويلة مع آلات خشب أبدعوا في صنعها واستنطاق أنغامها. فكانت الخشابة.

الخشابة، بشكلها التقليديّ، فن غنائيّ شعبيّ يعتمد في موسيقاه صوت المغنّي برفقة آلات الإيقاع فحسب (الخشبة، الطبول، الدفوف) بأنواعها؛ وتؤدّى بواسطة فرق جماعية وفق تقسيمات ثابتة يعرف فيها كلّ فنان دوره وفق وصلة تسمى بالـ دور.

تعدُّ الخشابة الهوية الموسيقية الأبرز لمدينة البصرة جنوبي العراق، لعراقتها وجذورها المرتبطة بالتراث الشعبيّ والحكائيّ، بل حتى اللغويّ. للخشابة لغة ومفردات خاصة بهم صُنعت مع تراكم العقود واندكاك الألسن والتجارب، حتى غدت سمة فلكلوريّة وسياحيّة للمدينة تشد المريدين إليها بإيقاعاتها الحيويّة وأدائها الجماعيّ الفريد.

موسيقيًا، تشيرُ الخشابة إلى إيقاع من فصيلة البسيط وبوزنٍ رباعيّ. أما اللون الغنائيّ للخشابة فصفته أداء المقام العراقيّ بمرافقة آلات الإيقاع فحسب. يكاد يقتصر هذا اللون على البصرة، إذ لا تعرف مدينة عراقيّة أخرى تقدّم المقام بمصاحبة الإيقاع.

يسمّى إيقاع الخشابة بلغة موسيقيي المدينة بـ اللزمة، وتختلف لزمة / إيقاع الزبير عن لزمة أبو الخصيب، عن لزمة مركز البصرة.

رابطة الخشابة بالإنسان البصريّ وجدانيّة عميقة، فقد جعلها لسانَ حاله ومنبر خطابه، فكانت الأشعار المُغنّاة والألحان المؤدّاة مستقاة من تجارب البصريين وشؤون حياتهم اليوميّة البسيطة فرحًا وترحًا. إنها صحيفتهم الرسميّة وديوان سعادتهم وخيباتهم، فلا عجب أن تجد كلمات أغانيها مشتملةً على تفاصيل باللغة العاديّة تنقل الحدث وتعلّق عليه:

“شفته يمشي بدرب الله

يعثر وأاكلّه اسم الله

سموا الولد عبد الله

ما مش لزوم.”

سمّى البصريون أهل الخشابة بالـ كيفجيّة، أهل الكيف والطرب، وكان الكيفجية لا يتقاضون أجرًا مقابل إحياء ليلة طرب، ويكتفون بما تقدم لهم من طعام ومشروب، يقايضونك بدلها غناءً متصلًا حتى الفجر.

تعقد “كَعدات” الكيفجية إما لمناسبة عرس أو خطوبة أو ختان أو نجاح، أو لمجرد إحياء ليلةٍ بما تمنحهُ نقرات الكاسورة وصدى حناجر المغني من أنس وسلوان. اعتاد الناس في المدينة الساحلية على عقد جلسات الخشابة فوق سطوح المنازل، أو فسح البساتين والمزارع محاطين بظلال الأشجار ونعومة الأنهار.

أيضًا، قد تَحْضَرُ لمناسبة عرس واحدة أكثر من فرقة خشابة، فيتحوّل العرس إلى مهرجان تنافس وحلبة تحدٍ؛ وإذا كانت شَدّة الخشابة كيفجية فإن واحدهم، المطرب: كيّاف، يكيّفْ، أي يُغنّي. كما يُجترح له في اللهجة الدارجة البصريّة مرادف آخر هو يبْدَعْ، وهكذا يكون المغنّي: بادوع، ولعلّها مبدع.

في البدء، كان الخشابة هواة يحترفون، وفي الغالب من أصحاب الحرف والمهن: فلّاحون، صيّادون، بحّارة، صبّاغو أحواش، نجارون، عمّال بناء، وهكذا. يجتمع واحدهم بصحبته ونظرائه من عشاق النغم فيغنون ويدقّون ويصفقون، حتى تستوي لأبرزهم صوتًا طريقة معروفة في الغناء فيذيع صيته ويصير الناس يطلبونه.

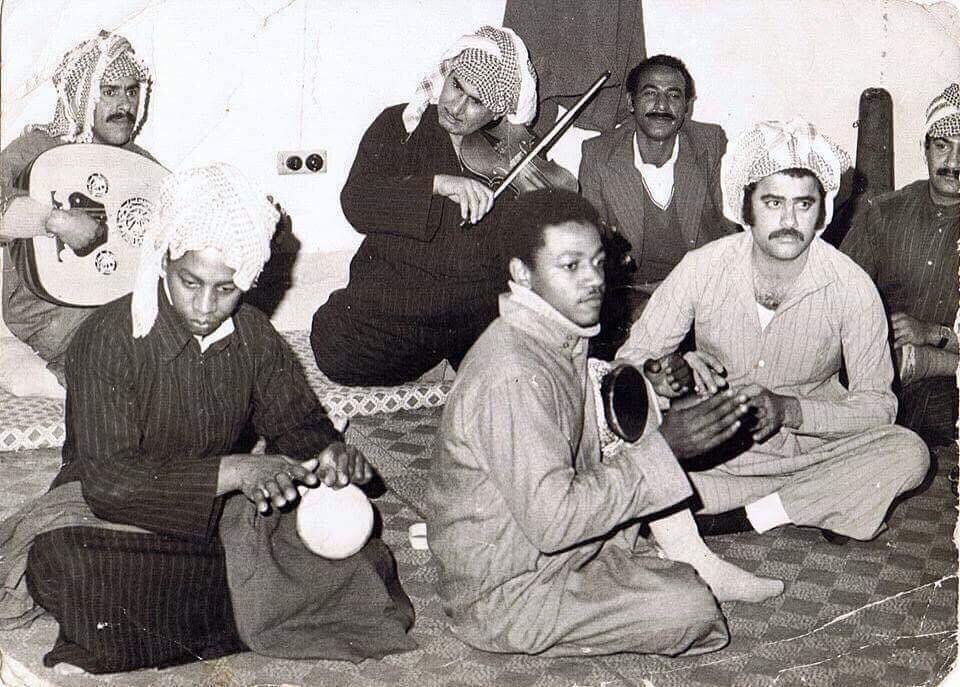

في فرق الخشابة عنصران رئيسان هما المغنّي، وعازف الإيقاع الرئيس: الكاسور، من الكاسورة، أي آلة خشب الدنبك.

عن البدايات الأولى يقول الكاسور الرائد محمد بتور في حوار نهاية سبعينيات القرن العشرين: “لم يكن الخشابة يستعمل الدنبك أو الخشبة. كان والدي ملّا بتور وزملاؤه: ملّا فرحان وملّا جوهر وملّا (ليْ لي) يقومون للغناء وسط ساحة تُعد مسبقًا، فيردّ عليهم الرواديد بالإصبع والصفقة وضربة الرجل في الأرض مكونينَ شيئًا أشبه بالإيقاع المتناغم والمنضبط.”

استمرت كيوف الخشابة تستعمل الأيدي والأرجل في استخراج الإيقاع، حتى قرر بعض المغنين استعمال الخشب في صناعة آلة سُميت بالخشبة. هي تجويف أسطواني مفتوح من الجانبين، يترك جانبٌ منها فارغ ويسد الجانب الآخر بجلدة من الحيوان أو الأسماك، تُرقّق وتلصق بالغراء ويضرب عليها فتصدر أصواتًا مختلفة الحدّة. أجود الجلود صوتًا عندَهم جلدة قلب العجل، كما يستخدم جلد أحشاء الأرنب والخروف وسمك الجرّيّ.

يضيف بتور: “لقد كنت نجارًا، وقد قررنا في يوم ما، جرخ من الجراخة، وهي صناعة الهياكل المختلفة من الخشب أو الحجر بالحفر الفنيّ بواسطة ماكينة دوارة مربوطة إلى محرّك. تدخل الجراخة في صناعة السفن والنجارة والمسابح والنراجيل ومواد الزراعة وغيرها. الخشبة بسوق النجاجير (النجارين). جرخنا الدنبك، حفرناها حفر! ثم ركَمناها (غلفناها) بالخشب.” محمد بتور من مواليد ١٩٢٥، وقد أشار بأنه تعلّم الدق على الدنبك عام ١٩٣٥، ما يعني بأن إدخال الخشبة / الدنبك على فرق الخشابة جرى قبل هذا التاريخ على الأغلب.

لاحقًا، أُبدِلَ جسد الدنبك المصنوع من الخشب بالطين الحرّيّ المفخور، ويسمى شعبيًا بـ القحف.

يشير الملّا عدنان، أحد أقدم كواسير المدينة، وصاحب شَدّة قديمة في الزبير باسمه، أن الزبيريين أول من أدخل آلة العود إلى فرق الخشابة في أربعينات القرن المنصرم، ثم أضاف لها الخصيبيون آلة الكمان. لتأخذ فرق الخشابة شكلها وتبدأ بصنع تاريخ موسيقيّ شعبيّ للمدينة.

تكاثرت الفرق وتراكمت أعداد المطربين والكواسير المشهورين، حتى عُرف في البصرة أكثر من ٥٠ فرقة (شدة) من أبرزها:

شَدّة أبو دلم (الزبير)، شَدّة أبو عتيكة (أبو الخصيب)، شَدّة أبو ناظم (العشار)، شَدّة ربيّع، شَدّة حسين بتور، فضلًا عن شَدّات عرفت بأسماء مناطق البصرة وحاراتها العتيقة: جسر العبيد، نظران، السراجي، السيمر، كوت الزين.

مع تراكم التجربة صار للخشّابة كتّاب أغنية وملحنون، قدّموا لها أغنيات استثمرت في التراث الشعبيّ للمدينة وأضافت عليه حتى صارت علامات كلاسيكية لهذا الفن، ومنها: أكعد يمي ونادمني، لأجل المودة البينك وما بيني، مبروكة.

تناقل العراقيون أغاني الخشابة بشغف، وتفاعلوا مع حماسها وجاذبية إيقاعاتها الراقصة فكانت رفيقة أفراحهم وليالي سمرهم. انتشرت أغاني الليلة حلوة وجميلة، أبو نونة، واكف على كناطره، ورنّ العود وباتت على كل لسان يغنّي ويد تصفّق.

كانت فترة الستينيات مرحلة ترسيخ وتكريس فن الخشابة، إذ انتقل فنّانوها ومريدوها من مرحلة الكيوف البدائية التي افتقرت إلى التسجيل بسبب طبيعة الزمن إلى مرحلة التوثيق. فبدأ تسجيل قعدات الخشابة وتوثيقها خضير السيّاب، مقام حكيمي - شدة الكوت الزين، تسجيلات الأفراح الشعبية، سوق هرج في العشار حاتم عزيز السعيدي. ولو على نحو خجول ومحدود.

جذور محليّة وأفريقية | صراع التأثيرات

لا يملكُ باحثٌ أن يبتّ بأصل فن الخشابة بشكل قاطع، وثمّة في الأمر رأيان:

يقول الأوّل إنه نابع من التراث المحليّ البصريّ بالكامل، حيث استلهم لبناته الأولى من حياة العمّال والشغيلة والبحّارة في بيئة الأرض والماء، مع تطعيمه بالثقافات المجاورة كالخليج والأحواز.

بينما يقول الثاني إن لها أصولًا أفريقيّة، مع تدفّق أعداد من الزنوج أيّام دولة العباسيين، لأغراض العمل في المدينة التي صارت، وقتها، حاضرة كبيرة ومركزًا تجاريًّا تجتمع في موانئها سفن الشرق والغرب، ما عكس تفاعلًا ثقافيًّا واسعًا مع شعوب مختلفة.

عمل الأفارقة في استصلاح الأراضي الزراعيّة من ملح البحر، ولاقوا ضروبًا من سوء التعامل وقسوة العبوديّة التي ظهرت في طقوس أدعيتهم وحلقات ابتهالاتهم الدينية التي رافقها عزف ورقصات جماعيّة.

نجد إشارة ثانية لاحتمالية تفاعل الأفارقة مع فنون البصرة الايقاعية، في ما ذكره الشاعر محمد مهدي البصير عن الفرق الغنائيّة التي كانت تُحيي ليالي علي بن محمد، قائد ثورة الزنج (٢٥٥ – ٢٧٠ هـ / ٨٦٩ – ٨٨٣ م)، في قصره بعد أن استتب له أمر البصرة، والتي استُعملت فيها آلات إيقاعية بدائية لعدم إتقان المغنين العزف على الآلات الموسيقية.

أما أصل التسمية فتعود الآراء فيه لصانعي الأبلام والسفن في سواحل البصرة، والذين كانوا يتسامرون فيما بينهم بالغناء فأطلق عليهم المارّة اسم الخشاشبة أو الخشابة، أي العاملين بالخشب. فيما ذهب رأي آخر بأن الاسم مشتق من الآلة الرئيسة التي يستعملونها وهي: الخشبة، فسموا الخشابة.

الشدّة

في لغة الخشابة، تسمى الفرقة الموسيقيّة بالشَدّة، وتتكوّن الشَدّة من ١٠ إلى ١٥ عازفًا، يُضاف إليهم ١٥ إلى ٢٠ هاويًا من الزقاق أو الحيّ من المريدين والمعجبين، فتستوي الشَدّة على ثلاثين نفرًا. تنقسم الشدّة إلى:

- رئيس الشدة: وتسمّى الفرقة باسمه، ويشترط به أن يكون مغني مقام، أو كاسور (عازف الخشبة الرئيس).

- الجاووش: وهو متعهد الفرقة ومهندس شؤونها اللوجستية، من عقد الاتفاقات مع الزبائن وتبليغ الأعضاء بالمواعيد، وتدبير ملابسهم ووسائط نقلهم (قبل الحفل). كذلك هو المسؤول المباشر عن الآلات الإيقاعية، المصاحب لراقص الفرقة، وتهيئة الطعام والشراب للفرقة (أثناء الحفل).

- الكاسور: عازف آلة الخشبة الرئيس؛ ويسند له مرافقة الغناء وتقديم وصلات منفردة (صولو).

- قرّاء المقام: وتضم كل شدة مطربيَ مقام، بعضهم متخصص بقراءة المقام العراقيّ، وهناك من يؤدي المقام والبستة معًا مع ملاحظة أن البستة في الخشابة التقليدية تؤدى بشكل جماعي.

- اللوازيم: عازفو الطبول على أنواعها وعددهم ٤ – ٨ أشخاص.

- الرواديد: كورال الفرقة الذين يردون على المطرب، ويؤدّون البستات بشكل أصيل، ويضطلعون بأداء الصفقة الإيقاعية الخاصّة بالخشابة وتسمى الصفكة البصراوية.

تعرف الوصلة الغنائية في الخشابة بـ الفصل أو الدور، وتشتمل على أداء المقام العراقيّ من طور البهيرزاوي أو الحكيمي، يرافقها إيقاع خشابة بطيء. مع نهاية مطرب المقام يُسرّع الايقاعُ إلى زمن ثنائي ليدخل الرواديد في أغنية يعدّل الإيقاع في نهايتها إلى ثنائي معتدل ويعرف بـ الجنوبي.

على أنغام الايقاعات تلك ينفرد مطرب البستة أو أحد الرواديد بوصلة منفردة: موّال أو ليالي، ويعرف هذا الجزء بالخشابة المصري.

يُزامن مراحل دور الخشابة فقرات من العزف الانفرادي لكاسور الفرقة، أو موجات صفقة للرواديد تضفي حماسة وانسجامًا بالغ التأثير على السامعين المتحلقين بالحفل. يختتم الدور بأن يعيد الكورال مذهب الأغنية التي أفتتحوا بها أو أي أغنية أخرى تُطلب منهم.

يرتدي أعضاء فرقة الخشابة الدشداشة المعروفة، ويضعون على رؤوسهم الكوفية (الجفيّة) البيضاء أو الحمراء.

بالإضافة إلى فرق الرجال، عَرفت المدينة مع مطلع الخمسينيات فرقًا تقودها نساء وفّر لهن غناء الخشابة فرصة الحصول على عمل مستقر للمطربة وبنات الفرقة، مثلما وفّر لها الحصول على شيء من الشهرة والجاه.

كان الواقع الاجتماعي آنذاك متسامحًا مع خروج نساء للتكسّب بالغناء والرقص. تعد فرقة أم علي أشهر تلك الفرق على الإطلاق حتى أنها تحوّلت الى اسم معروف خليجيًا، عرفت بصوتها المجلجل وأسلوبها الظريف في أداء البستات العراقية الشهيرة.

إلى جانب أم علي ظهرت على مراحل مختلفة مطربات خشابة حقّقن حضورًا بخامات صوتية مزجت الأداء الفطريّ مع عذوبة الصوت وتلقائيته أمثال: حمدية سبتي (أم كريم)، وسليمة إسماعيل، زكية البصري وربيعة وسعاد البصري وسهى عبد الأمير.

ساهم حدثان أساسيان في نقل فن الخشابة من التوثيق العشوائي للهواة، إلى التوثيق المنظم والأداء الاحترافي: تأسيس مكتب للتلفزيون الحكومي في المدينة، وتشكيل فرقة البصرة للفنون الشعبية التابعة لمديرية المسارح والفنون الشعبية عام ١٩٧٦.

كان الملحن مجيد العليّ أول رئيس للفرقة، فيما عيّن قصي البصري وطالب جبار مدربين للفرقة، واستقطبت الفرقة واحدًا من أهم فناني الخشابة وهو عبود علي (أبو ناظم) ليكون خبيرًا في فنون الهيوة البصراوية.

شكّلت الفرقة بابًا لأعمال ملحنين بصريين شباب صاروا لاحقًا علامات بارزة في الغناء العراقيّ المعاصر أمثال طارق الشبلي وذياب خليل. كما ساهمت الفرقة بتسجيل أهم أغاني الخشابة، وتقديم الفلكلور الشعبيّ للمدينة على المسارح المحلية داخل العراق، عبر المشاركة في المهرجانات والأمسيات التي طافت بها المدن العراقية، كما قدمت عروضها في العواصم العربية والأجنبية.

نجحت الفرقة في تخريج مواهب شابّة في الغناء والعزف والرقص، وتسجيل ليالٍ متلفزة للتلفزيون العراقيّ والكويتيّ هي اليوم أجود ما وثّق لهذا الفن، فيما قدّم تلفزيون البصرة الإمكانات اللوجستية لإنتاج مجموعة كبيرة من أغاني الخشابة الفردية والسهرات الجماعية على مدار ربع قرن. من أشهر الأسماء التي قدّمتها مطرب المقام ستار الحجي، ومهدي العاشق؛ وفي مجال العازفين، أيقونة الخشابة البصرية، الكاسور سعد اليابس.

تخشيب الغناء

تعاني الخشابة، على مدار تاريخها، من شحّ النتاج الفنيّ والغنائيّ. شعراؤها محدودون وقد باتوا اليوم نادرين، وكذلك الحال مع الملحنين. يجعل هذا الفقر في النتاج الفرق الشعبية في حرج من عدم امتلاكها رصيدًا كافيًا من الأغنيات يغطّي الأماسي شبه اليومية التي تحييها.

دعى الفقر المزمن في نتاج الخشابة مطربيها وفرقها الغنائية إلى تقليد بدأ عفويًا أول الأمر، لكنه تحوّل إلى طريقة تكاد تبتلع الفن كلّه اليوم. تختصر هذه الطريقة بغناء أغنية معروفة عبر إدخال آلات الخشابة الإيقاعية عليها، وتحويلها إلى إيقاع الخشابة، ما يعطيها طابعًا خاصًّا لم يعرف سابقًا. يمكننا وصف هذا الضرب من الغناء بـ “تخشيب” الأغنية، أي أدائها بطريقة الخشابة.

لاقى هذا الأسلوب رواجًا كبيرًا لدى السميعة، وبات، بالتراكم، جزءًا من تراث الخشابة اليوم. فحين تحضر كعدة (حفلة) خشابة فإنك ستسمع، بالتأكيد، سألوني الناس لفيروز مؤداة بإيقاعات الخشابة، ومثلها حب إيه للسيدة أم كلثوم، أو يلي تعبنا سنين في هواه لجورج وسوف، وغيرها الكثير، تغنى على إيقاع ٤:٢ معتدل أو سريع، بحسب إيقاع الأغنية الأساسيّ وإمكانات تخشيبها. إنّه باختصار إلباس الأغنية عباءة الخشابة.

يعني غناء أغان مشهورة لمطربين ومطربات من الصف الأول، بالضرورة، الاستفادة من الجمهور الواسع للأغنيّة وانتشارها المسبق. نتج عن هذا الأسلوب – وهي نتيجة عرضية لا تعمّد فيها – تكريس للصبغة الموسيقية الخاصة التي تمتلكها طريقة الخشابة في الأداء الغنائي. لكنه أسفر أيضًا عن استسهال أدى الى تفاقم شحّ إنتاج أغاني خشابة جديدة.

لا يوجد من يغامر بإنتاج أغاني خشابة جديدة اليوم، ببساطة لأن ظروف السوق هي الحاكمة الآن. إذ يلبي الشُعراء حاجة مطربي الصالات والنوادي الليلية والمطاعم. باتت أغاني الخشابة اليوم مناسباتية، تنتج لتغطية حفل افتتاح مهرجان شعريّ يقام في البصرة، أو أوبريت يقال على هامش مؤتمر رسمي أو شبه رسمي. في أفضل الحالات تدرج كأغنية في فيلم وثائقي يتناول واقع المدينة.

لقد تحوّلت الخشابة اليوم إلى فلكلور بالمعنى المتحفي للكلمة. صورة تستدعى لتستكمل النظرة النمطية في أذهان القادمين إلى المدينة: البصرة مدينة شعر ونخل وطرب.

تخشيب الأغاني الشائعة نمطٌ له جمهوره، ومطلوب، وهو ناجح في إسعاد المستمعين، وملء الفراغ، غير أنه يتسبّب، جانبيًا، باستسهالٍ يأخذ فن الخشابة إلى الفقر والتلاشي.

الحرب | مرضعةُ الموت تُخرس الطبلة

على غفلة من الأصابع الراقصة على الطبول، دقّت طبول أخرى لم تكن في الحسبان. حين يعلو الرصاص فلا ضربة عود ولا كلمة حبّ. جاءت الحرب على غفلة من عام ١٩٨٠ واشتعلت الحدود بين العراق وإيران.

كانت البصرة أشرس ساحات الحرب المستعرة. قصفٌ يوميٌّ حوّل المدينة إلى أرض أشباح، وصارت البساتين المعروفة بالظلال والنغم ساحات بارود ومخازن عتاد. جُرّفت المزارع، ولم تعد سطوح المنازل آمنة. كما أن الغناء، كل الغناء صار في خدمة المعركة.

سبّبت حرب الثماني سنوات بداية التدهور لفن الخشابة، إذ انصرفت الناس عن الكيف وتفرّغت للمحنة والموت المجاني ولعبة النجاة بالمصادفة. كما هيّأت الدولة المسارح والمهرجانات والأغاني لتعبئة الشعب وتمجيد آلة الحرب، فتراجعت أناشيد الخشابة التي تتغنّى بالحياة وتقدّمت أغاني الموت والبنادق.

لم تعد هناك أسباب للفرح، وسرت التوابيت على سقوف سيّارات الأجرة الآتية من الجبهة. استحى الخشابون من أحزان الناس، وهم بعض الناس، فذهب بعضهم ضحية الحرب موتًا، وأسرًا، وعاهةً مستديمة.

تفاقمت الأيّام الصعبة على أهل المدينة المكلومة بعد حرب الكويت ١٩٩٠. كانت قبضة الحصار الاقتصادي أشد من قبضات الكاسور على الجلدة المشروخة.

لكن ظلّت البصرة تغنّي. حُوصرت فرق الخشابة داخل البلاد المحاصرة. لم تعد تسافر الى دول الخليج لإحياء الحفلات والمهرجانات كما في السابق. تراجعت العوائد المادية فانكمشت الصناعة بشكل عام.

تزامن تحوّل الأيّام الصعبة مع تحوّلات فنية جرت على فرقة الخشابة. فاستعمل الأورغ لأول مرة بدلًا عن آلات الإيقاع أولًا، ثم عن آلة الكمان ثانيًا. استحالت أنغام الخشابة التي كانت تجيء صافية من آلات الخشب المجوّفة إلى أصوات كهربائية لم يعتدها سميّعة الخشابة.

عاش صنّاع موسيقى الخشابة ما بعد ٢٠٠٣ اختبارًا ثقيلًا. بعد انهيار الدولة وسيادة الفوضى، ترك الاحتلال مؤسّسات البلاد الأمنية بلا ضابطة. الحدود مفتوحة، والتشدّد مستولٍ على أنفاس الحياة. لقد بات يُنظر لمن يغني على أنه فاسق، ليهاجم المسلحون مكاتب الفرق الموسيقية في محلة السيمر. في أبواب تلك المحال، حيث تعلّق أبواق وأعواد قديمة للدلالة على طبيعة المكان زُرعت عبوات ناسفة في رسالة واحدة وواضحة:

لا مكان لكم بعد الآن.

البصريون لا يفرّطون بالغناء

واجه محبو الخشابة تغير واقع المجتمع بكثير من التحدي والأغنيات. كان مقيمو الأفراح يلجأون لتوفير حماية خاصّة لتأمين المناسبة، كأن يقف في مدخل المزرعة شباب يحملون أسلحة شخصية تحسّبًا لأي طارئ. كما قد يأتي بعضهم، بواسطة علاقاته ومعارفه، بدوريّة شرطة لتحرس المجتمعين من غارات محتملة، وقد شهدتُ بنفسي على أكثر من مناسبة جرت وسط الظروف تلك.

وإذا كان خشابة الرجال قد وجدت، على مشقة، بعض متنفس بالخفية، فإن خشابة النساء اختفت تمامًا. التحريم هنا أشد مِنْعةً.

استمر الغناء المتواري عقدًا من الزمان، جرت فيه أحداث العنف الطائفي (٢٠٠٦ – ٢٠٠٧)، وصولة الفرسان (٢٠٠٨)، احتلال الموصل (٢٠١٤). فصول ساهمت بخلخلة القيود المتشدّدة وقناعات القوى الحاكمة.

تحسّنت الأوضاع، وبدأت بعض الكيوف تمارس نشاطها بانتظام خاصّة مكيدات المكيد: مكان تعبّد خاص بطوائف البصريين من أصول أفريقية. تقام فيه جلسات ذكر ديني، وحفلات زار لمن مسّه الجن. يعتقد أن بعض ضروب الخشابة والغناء خرجت للمجتمع البصري منه. محاط بكثير من الكتمان. الطقس الديني التي ضمّت أناشيد مدح لِلنبي والأئمة.

لكن الزمان غير الزمان. زحفت الحداثة على كل تقليد وموروث، وتغيّر واقع الخشابة في بصرة اليوم. رحل الرعيل الأول ممن حمل هم تطوير الفلكلور الشعبيّ وحفظه، وتدهور دور المؤسّسة الرسميّة في دفع حركة الإنتاج، فالموسيقى والأغاني غير مرحّب بهما في حكم ترأسه أحزاب دينية.

زحف أخطبوط الكثافة السكانيّة على بساتين البصرة في أبي الخصيب ولم تعد المزارع مكانًا لـ كعدات الخشابة. تغنى الحفلات الحديثة اليوم في الصالات المغلقة على سماعات دي جاي ضخمة تصم الآذان.

أبدَل الزمانُ أذواق الناس فتخلّوا عن الدشداشة، الزيّ التقليدي للمواطن البصريّ ولشَدّة الخشابة. صار أعضاء الفرقة يرتدون بنطال الجينز والتي شيرت. توسّع استخدام الكيبورد وسيطر على شدة الخشابة شيئًا فشيئًا، حتى أنه أنهى تدريجيًا الحاجة إلى اللوازيم الذين حرسوا معبد الخشابة لمئة عام تصرّمت.

لماذا نؤجّر ثمانية عازفي طبول إذا كان هذا الصندوق العجيب سيقوم بمهامهم؟

هناك ملحنو أغنية بصريّة حديثة، لكنها ليست أغنية خشابة. هي أقرب للبوب العراقيّ الشائع. أغاني القاعات والنوادي الليليّة، أقرب لوجبات سريعة مع رشقات من الخشبة الإلكترونية الزاعقة.

يُختصر الآن الفصل أو الدور الذي كان في تقاليد الخشابة ٣٠ – ٤٥ دقيقة إلى ١٠ دقائق. الخشابة اليوم “أب تو ديت”. بدلًا من عازفي الإيقاع يضع مشغّل الأورغ إيقاعًا بديلًا يظل دائرًا على طول الوقت، يدخل عليه الكاسور.

حتى العود صار كهربائيًا واختفى تجويفه البيضوي من أحضان العازفين. تقام الحفلات حاليًا على نحوين: خاصّة، في البيوت، وعامّة: في صالات الفنادق والمطاعم. كما تتكون الفرقة من أربعة أشخاص فقط: مطرب وعازف كيبورد وعازف كمان وكاسور.

على الرغم من ذلك، هناك إقبال ملحوظ من الأهالي على الفرق الشبابية المؤسّسة حديثًا، والتي تتلقى طلبات مستمرة حتى يكاد جدولها أن ينشغل لأسابيع. تؤدّي تلك الفرق وصلات غنائية في حفلات الخطوبة والزفاف وترافق الزفة الشعبية الى بيت العروس حيث تقدّم بعض الأغاني والرقصات في الشارع قبل الدخول الى منزل أهل العروس لإكمال الوصلة.

يحيط البصريون تلك الفرق بالمتابعة الشغوفة والتصوير عبر الهواتف المحمولة، ويمكنك أن ترى عبر نوافذ البيوت المجاورة من يراقب الشباب السمر وهم ينشرون الفرحة بدفوفهم وأصواتهم المبهجة.

يقول علي العوّاد، أحد مطربي البصرة الشباب: “غناؤنا للخشابة الآن يسمّى الخشابة المهجنة، وتعني أنها ليست الخشابة على أصولها، بل تقال منقوصة، وكل مطرب يؤدّي على طريقته وأسلوبه. كما أننا لا نغنّي حفلات خشابة الآن، بل يقتصر حضورها على أغاني داخل الحفلة، فيما نغني معها الأغاني العراقية الدارجة أو الهيوة. تحتاج الخشابة إلى دعم حكومي لكي تعود إلى تأثيرها القديم.”

يضيف العواد: “أحيانًا، يحاول هواة قدامى استعادة الماضي عبر إقامة كعدة خشابة على أصولها، بلا أورغ وبتشكيلة لوازيم كاملة. إنها حالات نادرة جدًا على أية حال.”

تنشطُ في البصرة اليوم ٧ فرق غنائية تقريبًا تفتقر إلى مسرح حديث تُلاقي فيه جمهورها المتعطّش. فالبصرة، مدينة الطرب، بلا مسرح، ولا دار أوبرا، ولا هم يفرحون.