عند العاشرة صباحًا اعتدنا الانتقال لحصة العربية، مثل كلّ صباح من صباحات عام ٢٠٠٨ الخاملة. كنّا أطفالًا في القسم الرابع في مدرسة تحمل اسم الجمهورية. يومها وعلى غير المتوقع زارنا متفقد متقاعد، سبق وأن درّس في المدرسة ذات يوم. تقدّم منه المعلّم وقدّم له تلميذة اسمها أزهار، قائلًا إنها بنت الأزهر الضاوي، أستاذ التاريخ في أكبر معاهد المدينة. رحّب بها المتفقد وحدّثها هامسًا عن أغنية والدها يا شهيد الخبزة. لم نفهم، أنا وزمرة المشاغبين، من الحديث سوى كلمة الشهيد والخبزة، لننطلق في ضحك ساخر. نظر إلينا على إثره المعلم بعبوس وازدراء لا يليق إلا بمن يجهل أغنية الفاضل، أعظم أغنية ملتزمة وفق تعبيره.

لم نفهم ما يقصده بالالتزام ولم نعرف الفاضل الذي يتحدث عنه، لكنني لم أنس. لست مدينًا للمعلم الذي لم يضع وقته – ولم يكن مهتما أصلًا بذلك – في تفسير مقصوده، بقدر تشاغله بالحديث مع صديقه، بقي الاسم وحده محفوظًا في الذاكرة. إلى حين اللحظة التي هزّتنا جميعًا، ومنحت لنا فرصة اكتشاف موسيقى الكبار، وأي صنف من الكبار، أصحاب الشلاغم (الشوارب) الستالينية وقبعات مثقفي مرسيليا وكوفيّات الطلبة.

فقط بعد ثورة ٢٠١١، شاهدنا الرجل الذي عرفته مدرسًا لبعض مراهقي الحي، يعتلي الركح في إحدى القنوات التلفزية، يغني بكوفيته أغانٍ يرافقها العود فقط، أغانٍ لا عن الحب أو الجمال، بل عن الطلبة وعمّال المناجم والجياع والشهداء. لم يكن الرجل سوى الأزهر الضاوي، ومن يومها لم يعد اسمه مرتبطًا بالتعليم، بل بالشعر والفنّ والنضال.

واظب الضاوي في كل ظهور له، بطلب من الحاضرين أو بمبادرة منه، على غناء درّة أعماله يا شهيد، وكأنها طقس لازم وعمل يختزل كلّ تجربته. في الواقع تتجاوز شهرة هذه الأغنية مضمونها، وحتى قيمتها الفنية ضمن تجربته، لتفردها ضمن المدونة الموسيقية اليسارية الملتزمة عامةً، والتي ازدهرت بشكل كبير خلال ثمانينات القرن الماضي.

عاصر الضاوي خلال هذه الفترة تجارب كبرى لمجموعات البحث الموسيقي بقابس، وأصحاب الكلمة والحمائم البيض، ولآخرين منفردين مثل محمد بحر. على اختلاف مشاربها، غنّت هذه التجارب للطلبة، والحرية السياسية والمساواة الاجتماعية، وغنت لحركات التحرر الفلسطيني، وللمقاومة في بيروت.

لم يحل هذا الاشتراك في المواضيع دون التنوع في طرق الأداء، ومحتوى الأغاني نفسها. كان بعضها فصيحًا لشعراء ملتزمين، وبعضها عامّيًا باللهجة التونسية أو غيرها. غير أن اللافت في مجمل هذه المدونة نزعتها الجماعية، خطابها الموجه للحشود من طلبة وعمال وشعوب. في تلك الأجواء الثورية، لا يحضر الفرد إلا نادرًا، وحتى لو حضر كما في خوذ البسيسة لا يحضر إلا كجزء من مجموعة واسعة، يذوب ضمنها ولا يحمل هوية أو اسمًا فرديًا يميّزه باستثناء صفته تلك؛ طالب، يخوض غمار النضال مع رفاقه.

خاطبت هذه المهجة الجماهير، الطلبة المنفيين في صحراء رجيم معتوق أو عمّال مناجم قفصة والجريصة، أو حصّادة القمح في التل العالي، بل وأبعد، فدائيو حركة التحرير الفلسطينية والمقاتلين المحاصرين في بيروت. في أحيان كثيرة، تذوب كلّ هذه الجماعات في تلك الكتلة الواحدة، الشعب؛ الشعب الذي يسترجيه الجميع، ويستجديه في الآن نفسه. الشعب الذي ختم به آدم فتحي قصيدة نخلة واد الباي وغنّتها فيما بعد فرقة البحث الموسيقي:

“حلفت أنا نقص راسي / لو ذلّ فوق الأعتاب

وناديت يا حر ناسي / الشعب غلاّب

تزول الجبال الرواسي / وما يزول شعبي ف يوم”

امتد هذا للمدونة الشعرية والموسيقية التي تجنبت الإشادة بأبطال أو رموز فرادى، إلا في القليل النادر. ففي ريبرتوار البحث الموسيقي، لا نجد سوى أغنية وحيدة تتخذ من اسم فرد عنوانًا لها، وهي أغنية جيفارا آت؛ لكن حتى في هذه الأغنية، يختزل الرمز اليساري في كونه مجرد صيحة تحذير وتخويف لأعداء، مجرد اسم عابر في دنيا النضال الجماهيري واللامساواة الطبقية.

هنا تأتي فرادة يا شهيد للضاوي، لا فقط مقارنة بمسيرته، لكن في السياق الأعم للموسيقى اليسارية الملتزمة، إذ منحتها مطوّلة من اثنتي عشرة دقيقة – في نسختها الأكثر تواترًا – مهداة بالكامل لبطل واحد، أمسى رمزًا موسيقيا، بعد ما كان رمزًا في النضال ذات شتاء من عام ١٩٨٤.

في ذلك العام، جاء الشتاء مبكرًا، انطلق من أكتوبر ١٩٨٣ ربّما، ثقيلًا وباردًا، لا يسمع فيه سوى همسات المتآمرين بين قصري قرطاج والقصبة، حيث يقطن في الأول بورقيبة الزعيم العجوز، ويحتل الثاني محمد المزالي رئيس حكومته القوي والطامح لخلافته.

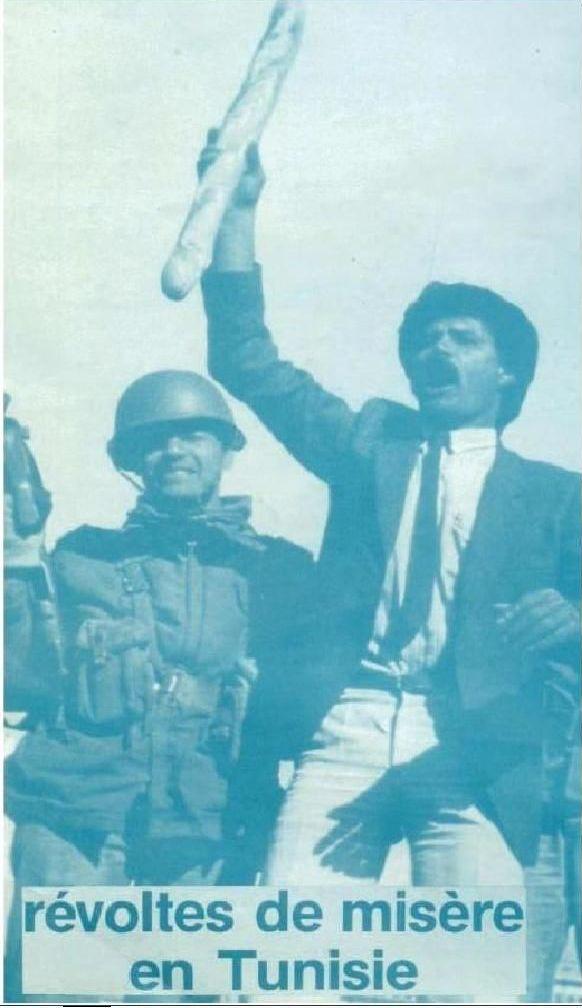

بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وضغط صندوق النقد الدولي وغياب اليقين السياسي، اجتمعت مكونات الوصفة المثالية لتفجير الأوضاع؛ وبإلحاح من صقور الحزب الحاكم وعلى رأسهم محمد الصياح، ضغط بورقيبة على حكومته من أجل رفع الدعم على المواد الأولية. أدرك مزالي الفخ الواقع فيه؛ إما الذهاب لرفع الدعم وبالتالي فقدان شعبيته وتحمل التبعات الاجتماعية لذلك، أو رفض طلب الزعيم وبالتالي فقدان منصبه لصالح الصياح وحلمه بخلافة العجوز للأبد. بكل يقين ذهب نحو المجهول.

في ديسمبر ١٩٨٣، صدر القرار ضمن موازنة العام المقبل، بمضاعفة سعر الخبز ١١٢ بالمائة دفعة واحدة، لتنطلق مباشرةً الاحتجاجات في قبلي، أقصى الجنوب يوم التاسع والعشرين وامتدت لتشمل كامل البلاد في أيام معدودة.

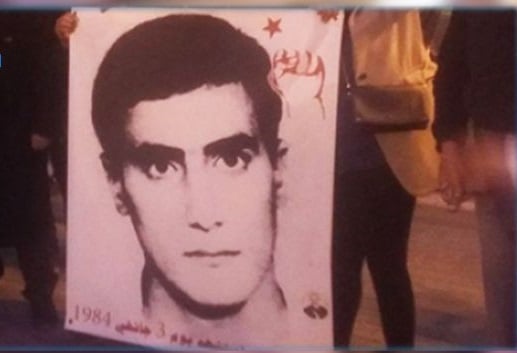

قبلها بأيام عاد المدرّس الشاب الفاضل ساسي ليمضي عطلة رأس السنة رفقة أهله. كان ساسي، ابن الرابعة والعشرين، شاعرًا ومناضلًا ضمن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، أحد أقوى الحركات اليسارية في أيامه. مع تصاعد الأحداث، رفض العودة لبلدة تبرسق من أجل استئناف عمله، وعوضًا عن ذلك بقي في العاصمة، والتي أنبأه حدسه أنها على موعد مع أحداث جسام، لا نعلم على وجه اليقين، إن كان يدرك أنه سيكون وقودًا لها؛ لكن قصيدة نشرها قبل ثلاث أيام من اليوم الموعود تشي بذلك، إذ نشر على جريدة الوحدة قصيدة قبري أرجوك تمهلني، الطلب الذي لم يستجب له القبر.

في يوم ٣ كانون الثاني / يناير، خرجت من كلية الحقوق مظاهرة ضخمة على رأسها الفاضل، تنديدًا بزيادة أسعار الخبز والوضع السياسي، واتجهت نحو وسط البلد. في المفترق بين شارعي باريس والحبيب بورقيبة، عند نزل الإنترناسيونال، سقط ساسي برصاص ضابط أمن استهدفه مباشرةً.

وثّق مصور مقتل ساسي بثلاث صور متتالية، اقتربت في آخرها من جثة الشاب. حملته طالبة الهندسة في أحضانها للمستشفى، قبل أن تتكفل فيما بعد بإعلام أسرته. هناك من بعيد، طالب آخر يدرس التاريخ، هزّه مقتل زميله الشاعر، فكتب قصيدة، سرعان ما لحّنها وأدّاها في ألبومه الأول تحت عنوان نوّار اللوز، وبها شق نجاحه، وحوّل التعاطف مع ساسي لتعاطف جماهيري واسع، جاوز اليساريين، نحو خصومهم من طلبة الإسلاميين، كما كتب القيادي في حركة النهضة الإسلامية سمير ديلو فيما بعد.

ربما هنا يكمن سرّ هذا الاجماع الواسع حول شهيد الخبزة. فكمّ المرجعيات فيها واسع، تجمع نضالات التونسيين بشتى أصنافهم العمّالية والفلاحية وأفكارهم وأبطالهم من المتمردين على حكم الرومان ثم البايات الأتراك في القرن التاسع عشر وصولًا إلى المقاومين ضد الاستعمار الفرنسي:

“بن غذاهم والدغباجي / كي تلاقو بين الوديان

قالو هذا دمّ الفاضل / ساح وغطّى كل مكان

ينده ويشوٍّر عالخبزة / رفعوها رجال الديوان

وناري نا عالقمح الباجي / في مخازنكم يا رومان”

تجتمع كل هذه المرجعيات والإحالات حول شخصية محور في الأغنية، هي شخصية الفاضل ساسي. في الواقع، يمكن القول أن الفاضل في الأغنية، فاضلان يمكن استنتاج انفصالهما في منتصف الأغنية. عندما يتغير اللحن وضمير المخاطب ونبرة صوت المغني وفحوى كلماته. في القسم الأول من الأغنية، نرى الفاضل حُسَينًا في كربلاء تونسية. أما في النصف الثاني منها، فيعود الحسين المقتول، مهديًّا ثائرًا منتقمًا.

تنطلق الأغنية من اللحظة التي وقع فيها الفاضل مجندلًا على حافة الرصيف، أمام النزل الضخم البشع، في كربلاء وسط البلد، لكن مع فارق بسيط هو أن كربلاء أمست مع سقوط الحسين مقترنةً باسمه، في حين خلت تلك البقعة حتّى بعد الثورة، من أي إشارة رمزية لذلك الذي سقط فيها.

بنبرة حزينة ينطلق الضاوي في تفصيل المشهد بكلّ دقة، من لون الدم المسفوح والصدر المثقوب بالرصاص. هناك تأكيد على ضرورة الإيلام، لا يكفي الحديث عن واقعة الاغتيال، بقدر ما على المتلقي أن يتمثلها بكل تفاصيلها، وأن يعيشها كما لو كان الفاضل نفسه، الفاضل الذي ضحّى من أجل قوتك وخبزك. تمامًا، مثلما تعيد الحسينيات تمثيل معركة الحسين الأخيرة وسقوطه الملحمي بكل مشاهدها، وتحديدًا القاسية منها.

كما لا تخلو الحسينيات من بعض المبالغات الأسطورية، تحسر الضاوي على دمّ الفاضل، والذي عوض أن يهدر على قارعة الطريق صوّر “خبزة ع الكياس.” كانت تلك معجزة الفاضل الشهيد، والتي لم تقع فعلًا وإنما أوقعتها الأغنية مجازًا، ثم صارت في الأذهان ملازمة للحقيقة، عندما أخذ دم الفاضل شكل خبزة تونسية، من ذلك الصنف الطويل المدعمّ.

عند هذه النقطة، يتغير المُخاطِب في الأغنية، من الآخر الذي يعاين سقوط الفاضل، إلى الفاضل نفسه، الذي يكرر على مسامع المتلقين مشهد مقتله واستهدافه. لم يقتل برصاصة طائشة أو عن طريق الخطأ، لكن عن إضمار مسبق، فكرة محورية في رسم المشهد الملحمي، عن البطل الذي لم يمت عبثًا. في السياق السياسي، هذا تحميل صريح للدولة مسؤولية ما وقع، وإحراج لها. لاسيّما أن المقتول نفسه، يشهد على ذلك ويخاطب قاتليه مباشرة، ويخاطب أنصاره أيضًا، بأنه لم يكن شهيدًا للصدفة.

في كل الأغنية، يمثل هذا المقطع، المقطع الوحيد الذي تحدث فيه الفاضل بلسانه، كأنه تأكيد على المعنى القديم لمصطلح الشهادة في الأدبيات المختلفة، النطق والحديث بالحق والشهادة على أهل الظلم والطغيان. تأتي شهادة ساسي بكثير من التفاصيل الدقيقة، بداية من المخبر السري، الذي أعطى التوجيهات من داخل مقره في العمارة، والذي يؤكد ساسي رؤيته له وصولًا للحظة وقوعه:

“واللي قتلني أنا ريتو / متخفي وسط البالاص

ينخز في ذراع العساسة / صبّو فيّا غل رصاص

ودفنوني في ليلة ظلمة / وجنازة ما فيها ناس”

هنا ينتهي مونولوج الفاضل حزينًا منكسرًا بلحظة تشييعه. عندما دفن وحيدًا وتحت حراسة أمنية مشددة في جنازة خالية من ليلة ظلماء. بعد الثورة تحدث الممثل جمال ساسي شقيق الفاضل الأصغر، في إطار جلسات العدالة الانتقالية المخصصة لانتهاكات النظام السابق، عن مرارة تلك الجنازة، وكأنها إمعان متواصل في اغتياله.

تمامًا كالحسين، لم يحظ الفاضل بجنازة تليق به، بقدر ما حظي بجنازة سلطة رافقته خوفا منه ومن شبحه إلى حدود مثواه الأخير. لكن حتى ذلك لن يشفع دون غضب الراحلين وحرمة دمائهم. من الحسين إلى الفاضل، تعود الدماء ثورة تلهب الجماهير، أو تمهد الطريق لمهدّي ما، عادل أو منتقم.

هنا يتراجع الضاوي خطوة للوراء، فمناخاته الفكرية والثورية لا تقبل بمخلص ما ورائي، رجل واحد منتظر، مهدي أو مسيح؛ لكنها تنتظر مخلّصًا أكبر، الشعب. يعود الضاوي للسائد في الأغنية الملتزمة في عصره، من نداء للشعب وانتظار لهبّته، تلك الهبة الكفيلة في عنفوانها وغضبها من أن تحقق ما ينتظره القدامى من رجل واحد يملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما ملئت ظلمًا وجورًا:

” الفاضل يا نوار اللوزة / فتّح في غريق القرّات

الفاضل في قمحك يا سبولة / في الزيتونة في النخلات

الفاضل معزوم على قفصة / نادوله جبال الفسفاط

شعاع النور في ليلة دمساء / سربة في حلق البايات”

في هذا المقطع، يتحد الفاضل مع كل أشكال النضال والمعاناة واللامساواة على امتداد المجال التونسي. يتمثله المهمّشون من الخمّاسة والهطايا في حصائد قمح الشمال، والخرّافة عند مواسم جني التمور في الجنوب، ويستحضره، في أعماق مناجم فوسفات قفصة، عمّال “المينا”، كما يحلو لسكان المنطقة تحريف عبارة Mine أو المنجم بالفرنسية.

في كل سياقات الظلم هذه، يأتي الفاضل كأمل لتحقيق العدالة، في حين يبقى ذكره منغّصًا لاستقرار كل سلطة. هنا يستعير الضاوي عبارة البايات – سلالة الملوك الأتراك الذين حكموا البلاد لقرون – تمامًا كما سبق وأن استعار لفظ الرومان، لوصف الحكّام. كأن الفاضل خصم لكل سلطة قاهرة مرّت على التونسيين منذ القدم.

لا يموت الفاضل، يمضي وحيدًا، ولكن “يرجع خمسة”، كأنه نائم، سوف ينهض عندما تناديه الهزّات. بهذا الوعيد والأمل ينهي الضاوي أغنيته في مقطع سيتكرر كاللازمة، حتى ينقطع الشريط ويعمّ الصمت.

في قسوة الصمت اللاحق لسنوات ١٩٨٤، عندما كسرت آلة السلطة كلّ خصومها بالقمع والتنكيل، بداية من ٧٨ و٨٠ وصولًا للأربعة والثمانين، من النقابيين وبقايا اليوسفية واليساريين وحتى الإسلاميين، جاءت شهيد الخبزة ورفيقاتها من أغاني الالتزام، بلسمًا للمكلومين.

عندما بلغت الأغنية ذلك المنزل البسيط في منطقة الدندان، غادرته صاحبته حبيبة، والدة الفاضل ساسي، نحو مدينة قفصة البعيدة. في قفصة استقبلتها والدة الأزهر الضاوي بتخليلتها القديمة، لتنهمر دموع السيدتين معّا دون تنسيق أو معرفة سابقة.

يروي الضاوي أن والدته كانت أول شخص يستمع للأغنية أيام تسجيلها، وفي كلّ مرة استرقت فيها السمع للبروفة، بكت. لم تعرف الفاضل، لكّن الوجع كان عامًا، يعرف طعمه كلّ من ذاق طعم الخبزة؛ التي أَجبر الزعيم على التراجع عن قراره إزاء الترفيع في سعرها، لكن بثمن الدماء التي دفعت، وأمست مكوّنًا في وصفتها:

“غنّيها يا شعبي الباسل / للبحر اللي ما ينسى

غنّيها وقل دمك يا فاضل / فاح خميرة في الخبزة”

لم يُنس الفاضل، لا قبل الثورة ولا بعدها. إذ أمسى بيته محرابًا تحج له أصوات الموسيقى الملتزمة محلّيًا وعربيًا، كالشيخ إمام الذي زاره سنة ١٩٨٤، أين التقى بوالدته حبيبة ورفاقه الشعراء والفنانين الملتزمين. أما إثر الثورة، ورغم الاحتفاء بذكراه جماهيريًا إلا أن الاعتراف الرسمي بقي بعيدًا عن المأمول. لم يثمر في النهاية، سوى إطلاق اسم نهج فرعي – بعيد عن موضع سقوطه – يخلّد ذكراه. أما أغنية الأزهر، أمست تراثًا يساريًا غنته آمال الحمروني وغيرها. من بين كلّ إنتاج الضاوي، بقيت الدرّة الأشهر، مخترقة للأجيال والأماكن.