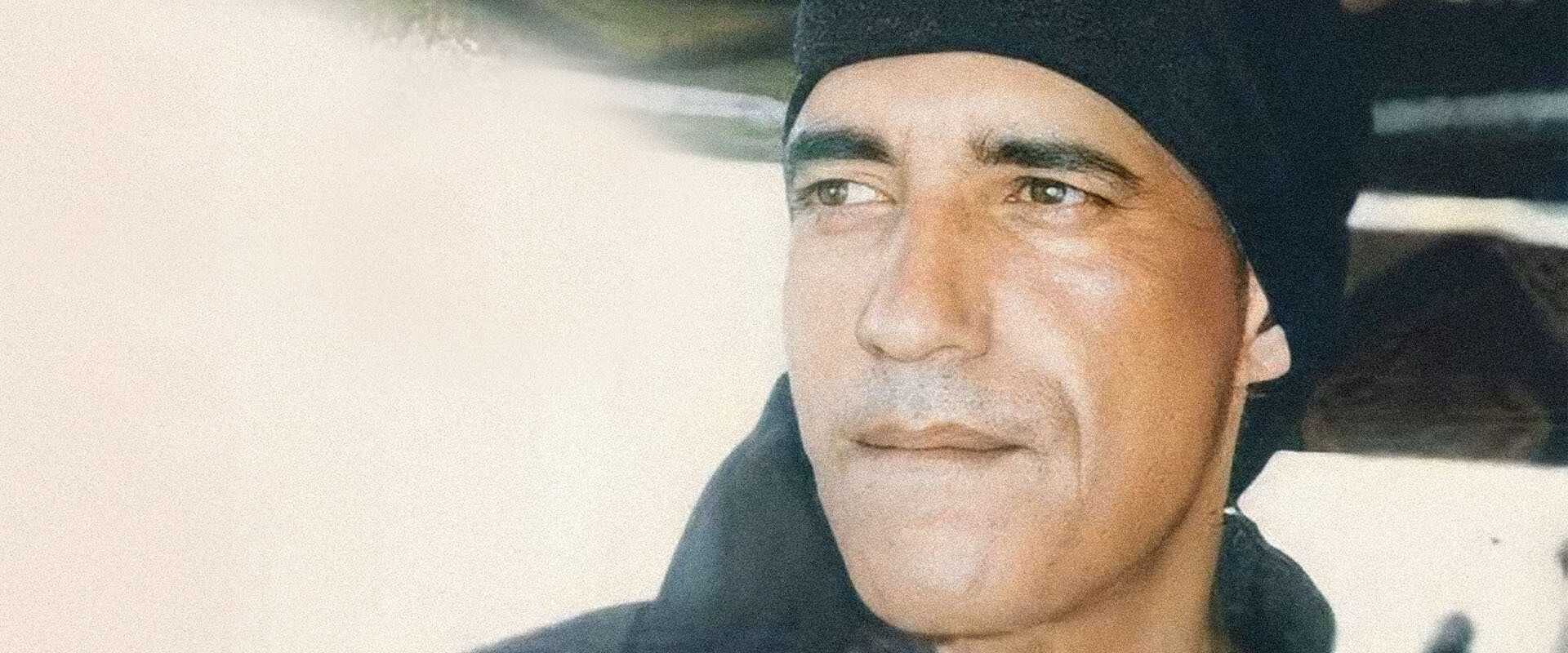

في الصحراء بدأت الحكاية وانتهت. حكاية الصبي الذي أحب سماع الشعر في بادية الغرب التونسي، التي يتحدث فيها الناس شعرًا كما نتحدث نحن بالثرثرة النثرية كل صباح، وأحب تحويل هذا الشعر إلى أغانٍ. كان صوته القوي، الذي صقلته صيحات الصبا خلف قطعان الإبل وبين مسارب الواحة، قادرًا على حمل أثقال أعظم قصائد البداوة الكالحة.

شأني شأن بلقاسم بوقنة (١٩٦٣ – ٢٠٢٤) ولدت في الصحراء، وعشت على أطرافها. لم تكن عالمي الوحيد، لكنني خبرت جيدًا ذلك الملل المنبعث منها، والذي كان دائمًا بالنسبة لي ولكل من عرفتهم، الجمرة التي تلقي بها النفس في الموقد، فتندلعُ النار؛ نار الشغف. لكن أغلب الذين عرفتهم ممن أحرقتهم نار الشغف، غادروا الصحراء نحو أماكن أكثر ازدحامًا ورطوبةً.

كان الشمال دائمًا حلمًا، ”جهة تأخذ كل شيء لتعطيك البسالة والتهور، وفي أضعف حال تجعلك وكيلًا على ملك لا يُرى، أو حارسًا للهواء”، كما يقول سليم بركات. على كل حال، إن غادروا الصحراء لم تغادرهم، وبقيت دائمًا موضوعهم وهاجسهم الأثير. لكن بلقاسم بوقنة، كان نسيجًا لوحده. لم تستطع نيران الشغف بالغناء والشعر أن تبدد شغفه الأصلي بالصحراء، مكانًا وموضوعًا وهاجسًا، حيث ولد والرمال في عينيه، ومات والرمال في عينيه.

زاهدًا في ما سيأتي

في مكان ما يقول الفيلسوف الأسود ماتشونا دليوايو: “إذا كانت الزهرة تستطيع أن تزدهر في الصحراء، فإنها تستطيع أن تزدهر في أي مكان.” ربما تبدو هذه الصورة الخلابة الأقرب لتوصيف مسيرة بلقاسم بوقنة الغنائية، منذ أن شرع في الغناء على نحو رسمي منتصف تسعينات القرن الماضي.

جاء بوقنة إلى الغناء المحترف متأخرًا؛ رغم أنه دائمًا ما ينفي عن نفسه صفة المحترف، كونه كان مدرّسًا وبقي مدرّسًا حتى تقاعده قبل سنواتٍ قليلةٍ. كانت لحظة رحيل والده نهاية الثمانينات تحويلية في حياته، إذ لم يكن متاحًا أن يكون الرجل مغنيًا في حياة والده. ذلك أن عتبة الأب، صعبة وفاصلة، في حياة البدو.

كانت البداية في ديسمبر ١٩٩٥ مع أغنية يا سمح الصيفة، ذات البعد الأسطوري ـ فهي ليست مجرد ترديد لقصيدة غزلية، بل لوحة طوبوغرافية للصحراء التونسية، يروي بوقنة بنفسه قصتها في حوار من حوارته القليلة قبل سنوات:

“جعلتني هذه الأغنية أدخل مجال الغناء. فقد كتبها المرحوم عمر بن خليفة البازمي سنة ١٩٣٧، ولها حكاية طريفة ومحزنة نوعًا ما، حيث تمّ تجنيد صاحب الأغنية من قبل السلطات الفرنسية ليلة زواجه، ووضعوه في ثكنة بمنطقة برج الخضراء لمدة ثلاث سنوات. أثرت عليه تلك الفترة تأثيرًا كبيرًا ممّا غيّر من طباعه وحالته النفسيّة، فرقّ له قلب المسؤول في الجيش ومنحه إجازة؛ ولمّا كانت وسيلة النقل الوحيدة المتوفرة هي الجمال، والصحراء واسعة تستوجب دليلًا، فقد بحث عن دليل اشترط عليه من باب الدعابة أن يسمعه أغنية حتى يوصله. بدأت الحكاية هكذا ومع أنه لم يكن شاعرًا إلاّ أنه انطلق في أغنيته بعيد برّك يا سمح الصيفة، وكان كلّما وصل قرية أو مكانًا ما يقول فيه شعرًا، من منطقة برج الخضراء إلي بلدة دوز. العجيب أنك إذا وضعت أمامك خارطة الجنوب التونسي ستجد تطابقًا غريبًا بين وصفه لتلك المناطق التي مر بها وما هو موجود، إلى أن وصل إلى قريته.”لم تكن الأغنية غريبةً عن آذان البدو، فقد كانت تغنى بلحن مختلف في حفلات الزواج، ومن أشهر من رددها في الستينات والسبعينات المنشد البدوي عليّ الصليعي.

متنقلًا بين بلدات البادية، ذرع بوقنة طرقًًا طويلةً ومسارب متشعبةٍ لتوثيق الأغنية من أفواه من يحفظها من الشعراء والعجائز، حتى استقر أخيرًا على نسخة يطمئن لها. أمام الرفض المتكرر من شركات التسجيلات بسبب الخوف من الخسارة التجارية، توجه بوقنة إلى تسجيل الأغنية ونشرها بماله القليل الخاص، وبعضه كان قرضًا مقتطعًا من راتبه الوظيفي.

في ذلك الوقت كان المزود يعيش ربيعه في البلاد، مسيطرًا على مشهد الفن الشعبي ورائجًا على نحو غير مسبوق. فيما كان الغناء البدوي محدود السماع في بقاع محدودة في الجنوب، ولم يكن من نشره طائل مالي بالنسبة لشركات الإنتاج. بالشكل الجديد الذي قدم به بوقنة الغناء البدوي إلى جمهور الجنوب في يا سمح الصيفة، فُتح أمامه باب شهرة في المنطقة.

بدأنا في بلدات ومدن الجنوب نتداول اسمه وشرائطه، وبدأ صوته يمر علينا في فواصل الإذاعات المحلية. ضمت مجموعته الأولى إلى جانب يا سمح الصيفة أغنية على ضربة الطبل يا بنت شالي، التي تتغنى برقصة النخّ التي ترمي فيها النساء البدويات شعورهم يمينًا وشمالًا على وقع شرب الطبلّ. كما أهلته هذه المجموعة الأولى إلى أن يشق طريقه إلى حفلات الزواج، التي كانت في الجنوب – وما زالت – أقرب إلى المهرجانات الضخمة منها إلى مجرد حفلاتٍ ضيقة.

مع ذلك حافظ الفنان الشاب على رصانةٍ وانشداد للصحراء، عبّر عنه بزهد واضح في أن يكون الغناء بالنسبة له مهنةً يعيش منها. كان معتدًا منذ البداية بكونه مدرس أطفال، ولم تزده سنوات الصعود حتى نهاية التسعينات إلا زهدًا في الشهرة.

أتت بوقنة الشُهرة التي هرب منها رغمًا في عام ١٩٩٩، عندما نشر شريط الغربة الذي حمل اسم الأغنية التي حولت بوقنة من مجرد فنان محلي إلى علامة مغاربية دالةٍ على الغناء البدوي. لم تُعرف أغنية الغربة باسمها بل بمطلعها الجميل: “عندي سبع سنين تعدّوا”، وقد كتبها الشاعر والمقاوم ضد الاستعمار الفرنسي محمد الطويل المرزوقي؛ مؤرخًا فيها لسبع سنوات من الفرار من حكم بالإعدام أنزل به على يد السلطات الاستعمارية.

اخترقت الأغنية طوق الرمال الذي سيج به بوقنة نفسه في البادية ووصلت إلى ليبيا والجزائر وإلى المركز التونسي في مدن الشمال. وجد كل حزين وغريب في الفضاءات الجغرافية المختلفة نفسه في هذه الأغنية الحزينة المصقولة بجمال الكلمات وبهاء اللحن الشجيّ. ثم جاءت أغنيته على الله يا أم الغثيث الحمالى عام ٢٠٠٣، التي كتب كلماتها بنفسه، لتحقق ضربةً أخرى، سيما بعد أن غنتها التونسية أمينة فاخت.

الهامش بوصفه مركزًا

كان اتجاه صورة بوقنة وصوته نحو الشهرة والذيوع بالنسبة له دافعًا نحو مزيد من التشبث بالصحراء، مكانًا وموضوعًا. لم تغوه الشهرة بالانتقال إلى العاصمة، كما يفعل أغلب الفنانين المحليين حال شهرتهم، ولم يغره الانتشار الفني بأن يجرب أنواعًا جديدةً من الكلمات والألحان. بقي الرجل ساكنًا سكون الصحراء على لون واحدٍ وشكل واحدٍ. لذا يقف المرء مشدوهًا أمام قدرة هذا الكائن الجميل على أن لا يطمح، محافظًا على دافعه الأول من دخول عوالم الغناء وهو المتعة والشغف. لم يحول الغناء إلى حرفةٍ، ولم يغادر صحراءه الملهمة.

ماضيًا بالزهد إلى ألقه، كان لا يفضل بوقنة الغناء فوق المسارح. تستهويه ساحات الغناء في بلدات البادية، أين تستعرض الخيل مساءً ويتنافس الشعراء ليلًا ويسهر الناس بينهم وبين من يغني بضع خطواتٍ. سئل مرةً عن ذلك فأجاب: ” أعتقد أن الغناء البدوي مكانه الطبيعي هو الصحراء بكلّ عظمتها وشساعتها. أرى أنّ الأغنية ستكون أصدق عندما تُغنّى في بيئتها الطبيعيّة دون أن نقيّدها بأسوار المسارح أو قاعات العرض؛ هذا النوع من الغناء لا بد أن يكون في الفضاء الذي انطلق منه. لكن هذا لا يعني أنه لا بد أن يبقى في ذلك الإطار، بل لابد أن يصل المتلقّي بأشكال مختلفة.”

داخل موضوعه الأساسي الصحراء، غنى بوقنة عن الحب والأم والفراق والغربة وفي مدح النبي وفي الفخر بالذات. كان كل غنائه حزينًا، وكأن لثغته العذبة عصيةٌ على الفرح. لم يجد بوقنة السكون إلا في ملاذين، حيث لا تهب الريح، ذراعي الأم وحضن الصحراء. عن أمه قدم أغنيته ورأس عيوني يا والدة والأشهر منها يا والدّة كانك عليّ دمّاعة؛ وعن الصحراء أنشد جامعًا بين وصفها والتغزل بحبيبته الكثير من الأغاني: سمح خجاله وضحضاح وحس القطا ويا محبوبي، وبالله يا شمس لا تتركينا وأغنيته الفخرية ما زلت، إلى جانب مديحيته الطويلة والشجية اللهم صلي على المصطفى.

سار بوقنة شوطًا كبيرًا في الإبداع عندما خلد ملحمة ﻋﻠﻲّ ﺍﻟﺼﻴﺪ، ﺃﺣﺪ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺛﻮﺭﺓ قبيلة ﺍﻟﻤﺮﺍﺯﻳﻖ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ. في موالٍ طويلٍ وحزين يناجي فيه الشاعر والثائر بندقيته الألمانية التي خذلته وسط المعركة فسقط جريحًا، فيما كانت الجبهة مستعرةً دون أن ينهي واجبه الكفاحي. كان صوت بوقنة جديرًا في حزنه وعذوبته بأن ينقل صورة هذا الخذلان وتلك المرارة التي عاتب بها الشاعر البندقية.

أغلب هذه الأغاني، التي ضمها أحد عشر ألبومًا، كانت من كلمات شعراء بدويين قدماء، مثل محمد الطويل المرزوقي وأحمد البرغوثي، جمع بوقنة قصائدهم بعناية ووثقها وخلدها بصوته وقام بتلحينها بنفسه. عندما سئل عن خشونة كلمات أغانيه، الصعبة والعصيةِ على الفهم في كثير من بقاع البلاد، قال: “صحيح ثمّة كلمات كثيرة قديمة جدًا وما عادت تستعمل هذه الأيام، لكنها كلّها كلمات عربية، وشخصيّا يهمني أن يتساءل المستمع ويبحث حتى يصل لمعاني تلك الكلمات، كما أننّي أكون سعيدًا حينما يسألني الجمهور عن بعض الكلمات في أغانيّ، لأنّ في ذلك نوعًا آخر من التواصل والحميميّة”؛ ويضيف مبددًا وهم السكون في مسيرته وأغانيه: “ربما تبدو أعمالي مثل الصحراء ممتدة ومنبسطة، لكنّ من يعرف الصحراء يعلم جيّدًا أن بها كثبانًا وجبالًا لا تتشابه، كذلك في أغنياتي ثمّة تنوّع وتجديد على مستوى الجملة اللحنيّة والإيقاع الداخلي الذي لا يحيد عن إيقاعات الصحراء.”

حاله حال أغلب البدو احتفظ بلقاسم بوقنة بروح الطفل التي ولد بها، وإن حدث وفارق موطنه يأخذها معه حيث ما ذهب. حافظ على ذلك الوعي البدائي في الاستمتاع بالكلمة والصوت والنغم، فالبدو شديدو الحساسية لتلك العفوية الفطرية لدى البشر. ذلك أن المرء في الصحراء لا يتعلق بشيء من الموجودات والأكوان، ما يدفعك للتعلق بالمطلق والتأمل، ويحافظ على طفولتك الغضة وتلك البسمة المنبعثة من قلبٍ نقي، والوشائج المتسامية عن كل غاية ومراد، لذلك لا يثق البدوي في إنسان لم يرَ في عينيه طفولة، كما يلوح إبراهيم الكوني دائمًا.

حيث لا يوجد مكان للاختباء يعثر المرء على نفسه، ويزهد في كل ما عدى ذلك. هذا الكنز، هو ما عثر عليه بلقاسم بوقنة باكرًا، وجعلنا مشدوهين أمامه دائمًا. لم يسع يومًا لتأكيد ذاته وسط وحشة الوجود، التي لا تكفيها الفردانية والأنانية والطموح لتتبددّ. مكث في بلدته القلعة، على مشارف الصحراء حتى وفاته. لم يعش أي تحولاتٍ في مسيرته الغنائية، فقد حافظ على سكونٍ عجيب، وتفانٍ أكثر عجبًا في إطعام الصحراء وسقياها بالكلمات والأنغام.

على مدار ستين عامًا استيقظ بوقنة كل صباح في مكان ما من صحرائه الممتدة، أطل من خيمته على بهجة الصباح البِكر، أرخى ذراعيه ومد نفسه نصف عارٍ في الهواء البارد النقي، وعلى الرمال لف عمامته واستلقى، مخمورًا بالضوء والفضاء. كفّ المللُ في الفضاء الصحراوي الممتد عنده منذ زمن عن أي يكون مللًا. لقد أحاطته الكلمات والألحان والأغاني بمتعةٍ تقف بينه وبين المدينة وإغوائها حاجزًا استحال كسره. لم يكن طريقه طويلًا، كما نشتهي، لكن الأشياء التي حدثت كانت كثيرةً وبهيةً.